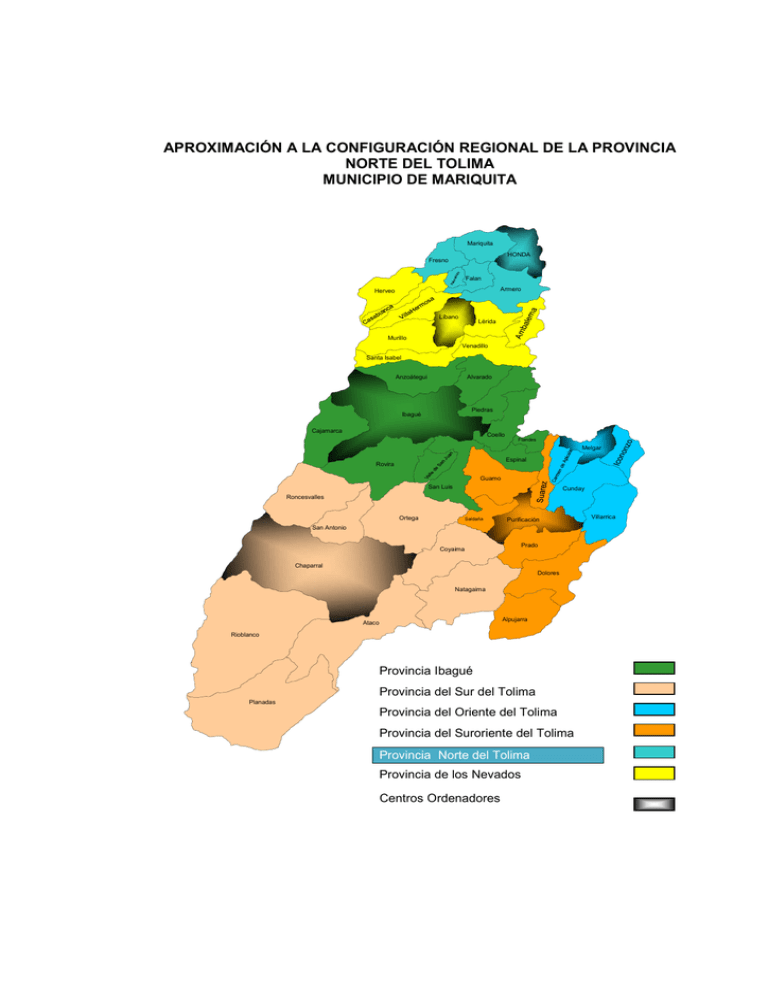

proyecto de mariquita 15 de octubre-revisado

Anuncio