la singularidad del ser humano como animal bio

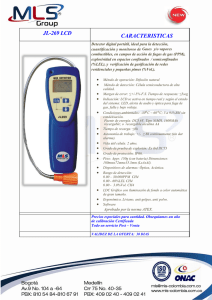

Anuncio