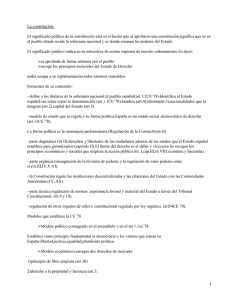

codificación civil española y americana

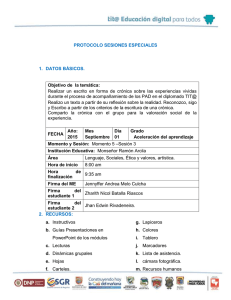

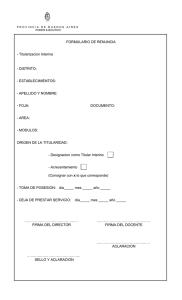

Anuncio