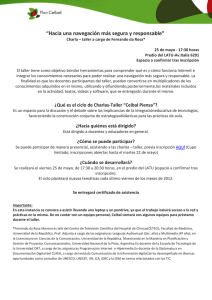

Nuevas tendencias para el aprendizaje

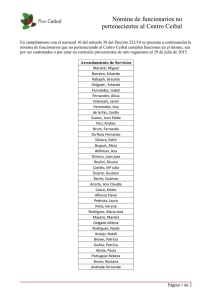

Anuncio