LA CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO

Anuncio

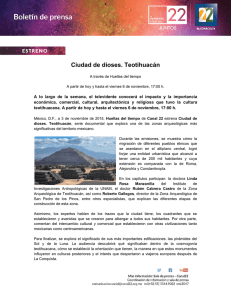

LA CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO QUETZALPAPÁLOTL, TEOTIHUACÁN, MÉXICO VERÓNICA ORTEGA CABRERA, GLORIA TORRES RODRÍGUEZ Zona Arqueológica de Teotihuacán / INAH 28 PATRIMONIO MUNDIAL • ENSAYOS A Jorge Acosta, con admiración. INTRODUCCIÓN Para Teotihuacán los inicios del siglo XX representaron la realización de la arqueología a gran escala. Las primeras investigaciones, dirigidas por Leopoldo Batres en la Pirámide del Sol y algunas estructuras de la Calzada de los Muertos, desatarían la paulatina transformación de las antiguas ruinas en un emblemático lugar de visita, convirtiéndolo —parafraseando a Eduard Seler— en propiedad de la humanidad (Bernal, 1963:6). La década de los años sesenta del siglo XX sobresale no sólo por la magnitud de las áreas excavadas, los recursos destinados y las técnicas arqueológicas aplicadas, sino por la clara conciencia de reconstruir el centro ceremonial, con la idea de “permitir una visita lo más cómoda, instructiva y agradable posible a los visitantes” (idem: 7). El Complejo arquitectónico Quetzalpapálotl se localiza en el extremo suroeste de la Plaza de la Pirámide de la Luna; este edificio junto con aquellos que delimitan dicha plaza, forman parte de uno de los complejos públicos más grandes y suntuosos del mundo mesoamericano. Se compone básicamente de cuatro grandes áreas: La primera y mejor conocida se denomina “Palacio del Quetzalpapálotl”, y se compone de las antesalas 1 y 2, el Patio de los pilares y sus cuatro aposentos. En estos espacios todavía es posible observar restos de muros con aplanados y pintura mural originales, que a pesar de estar alterados por el saqueo prehispánico y los efectos del tiempo, aportaron datos esenciales para su reconstrucción. De la misma manera existen subestructuras intervenidas y adecuadas para la visita pública a partir de consolidaciones y cimentaciones que permitieron prescindir del relleno que las había mantenido intactas, para una mejor presentación (Ortega, 2009: 13). La segunda área corresponde a la subes- tructura 1, mejor conocida como nivel del Templo de los Caracoles Emplumados, mientras que una tercer área fue designada como Complejo Sur (Acosta, 1964: plano 10) y se compone de una serie de cuartos y patios localizados en un nivel más profundo que el Palacio de Quetzalpapálotl (casi 3.90 m por debajo), pero que se relacionan con éste a través de una amplia calle que remata en una escalinata que conduce a la antesala 2. Finalmente, otra serie de patios y pequeñas escalinatas conectan al Complejo sur con el Conjunto de los Jaguares, ubicado al oeste del Quetzalpapálotl. EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO: CINCUENTA AÑOS DESPUÉS Durante muchos años este complejo de edificios tuvo intervenciones esporádicas de mantenimiento, sin embargo el peso de la carga muerta de los materiales, su durabilidad o vida útil, el movimiento natural del terreno, el uso del edificio, el intemperismo y la falta constante de mantenimiento, derivaron en problemáticas diversas. Para el año 2009 todo el conjunto enfrentaba condiciones de deterioro que ponían en riesgo la integridad de los elementos originales, la estabilidad de las secciones reconstruidas y la comprensión de los monumentos. Partimos entonces de conceptualizar un trabajo de conservación que desarrollara una serie de intervenciones planificadas e integrales, para solucionar las problemáticas específicas en cada sector del conjunto, a corto, mediano y largo plazos. Surgió entonces el Proyecto de conservación Integral del Complejo Arquitectónico Quetzalpapálotl, diseñado en cuatro etapas, siendo la primera de ellas, la restauración del Palacio del Quetzalpapálotl y áreas aledañas, motivo de este artículo. Además del deterioro físico observamos que la capacidad de carga del monumento se rebasaba de manera cotidiana, sobre to- El Complejo arquitectónico Quetzalpapálotl se localiza en el extremo suroeste de la Plaza de la Pirámide de la Luna; este edificio junto con aquellos que delimitan dicha plaza, forman parte de uno de los complejos públicos más grandes y suntuosos del mundo mesoamericano Vista general de la antesala 1, nueva ruta de visita. Foto: Aldo Díaz Avelar. LA CONSERVACIÓN INTEGRAL 29 La falta de un monitoreo periódico de las condiciones de carga, esfuerzo y durabilidad de los materiales modernos, derivó en el deterioro de diversos sistemas, incluyendo el hidráulico, eléctrico y todo el mobiliario de visita do en horas pico y días de mayor afluencia, por lo que la relación edificio-visitante se convertía en una experiencia poco favorable para la transmisión de los valores culturales con que cuenta el inmueble. Estos elementos nos permitieron visualizar que la interpretación y la presentación del edificio no eran efectivas, pues no se lograba una experiencia personal ni tampoco comunicar la importancia de la conservación del patrimonio cultural, haciendo de los visitantes meros espectadores y usuarios de un bien inmueble con el que no establecían ningún vínculo de responsabilidad. LA INTERVENCIÓN EN EL CONJUNTO Utilizando como estrategia la interdisciplinariedad y con una visión de largo alcance en favor del bien inmueble y sus usuarios, se pensó en una conservación que destacara al conjunto de vestigios inmuebles (tanto reconstruidos como originales) como una unidad histórica, discursiva, estética y representativa del antiguo esplendor técnico y científico de la cultura teotihuacana. En el entendido de que los valores que la identifican corresponden a la pluralidad que encierran los conceptos actuales de cultura y patrimonio, y a la tendencia mundial en teoría de la restauración, la conservación total del conjunto debía integrar acciones de restauración, investigación, mantenimiento, exploración arqueológica y diseño de infraestructura; revirtiendo los deterioros, mejorando la presentación, incrementando el conocimiento arqueológico y considerando la diversidad del público usuario. Así, la intervención en el Quetzalpapálotl se planteó desde tres ejes: el arquitectónico, el arqueológico y el de la restauración, para resolver los deterioros físicos del conjunto y obtener la imagen homogénea de su intervención actual, mientras que en una segunda fase, se integraron elementos museográficos para facilitar la accesibilidad y comprensión 30 PATRIMONIO MUNDIAL • ENSAYOS del edificio en pro de una mejor aprehensión de los valores que representa. En la intervención directa se priorizaron las cualidades estéticas del monumento1, respetando la historicidad de sus reconstrucciones, pero proporcionando una imagen homogénea de intervención en todo el conjunto, modificando el aspecto visual de los muros tanto reconstruidos como originales, pasando del empleo masivo del cemento gris que lo caracterizaba a una imagen más aproximada a la utilización de la cal y el barro como materiales primarios de construcción teotihuacana. La restauración se aplicó a todos los elementos componentes del edificio: piedra labrada, pintura mural, muros y pisos de cemento reconstruidos, viguería de madera, techos de cemento, elementos museográficos. EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Como hemos mencionado el objetivo principal de la reconstrucción del edificio en los años sesenta fue mostrar escenográficamente los sistemas constructivos prehispánicos, sin embargo la proyección de los deterioros causados por la acumulación de escurrimientos pluviales tuvo una visión de corto plazo, por lo que todo el sistema de desalojo de aguas fue rebasado, volviéndose obsoleto en pocos años. La falta de un monitoreo periódico de las condiciones de carga, esfuerzo y durabilidad de los materiales modernos, derivó en el deterioro de diversos sistemas, incluyendo el hidráulico, eléctrico y todo el mobiliario de visita. Bajo estas condiciones la primera fase del trabajo estuvo enfocada al mantenimiento, reparación y adecuación de dichos 1 Terán Bonilla, José Antonio, “Consideracio- nes que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica”, en Rev. Conserva No. 8, 2004, México. sistemas, pues sólo así se generarían las condiciones necesarias para intervenir directamente los componentes prehispánicos. Las acciones inmediatas incluyeron deshierbe, desazolve de registros, canales, pozos de absorción y limpieza general del conjunto arquitectónico. Posteriormente contando con el apoyo insuperable del Proyecto Pirámide de la Luna, cuyo Director, el Dr. Saburo Sugiyama, nos proporcionó el levantamiento topográfico del complejo arquitectónico, procedimos a detallar cortes, perfiles y niveles para comprender y documentar cada uno de los sistemas de desagüe, pues hasta entonces no se contaba con planos de las redes diseñadas durante la reconstrucción. De esta forma pudo establecerse una estrategia de recanalización y optimización de escurrimientos, por lo que se procedió a atender las cubiertas modernas: pórticos, aposentos y antesala 1 del palacio, ya que en sus azoteas se presentaban grietas superficiales y fisuras que provocaba filtraciones con goteras, las cuales caían directamente sobre elementos prehispánicos, por lo que fue necesario retirar todo el material en desuso, sellando las oquedades y reintegrando los nuevos entortados con una mejor pendiente para la inducción de la lluvia a sus bajadas respectivas. Posteriormente se aplicó impermeabilizante tradicional a base de jabonadura con alumbre en todas las superficies de azotea. El maderámen del techo de la antesala 1 fue sometido a un proceso de fumigación por termo-nebulización, además de aplicarle un tratamiento con preservador para madera con propiedades insecticidas, fungicidas y anti-humedad. Con el objetivo de recuperar una imagen homogénea de toda la cubierta se aplicó cera para madera y finalmente se recubrió con mono filamento de polietileno de alta densidad, imperceptible a primera vista, para evitar la re-colonización de aves y murciélagos. En lo que respecta a la rehabilitación de desagües ocultos, se intervinieron y ade- Plano de ubicación del Conjunto Arquitectónico Quetzalpapálotl en la Plaza de la Pirámide de la Luna (modificado de Millon et al. 1973, por Verónica Ortega). Las acciones inmediatas incluyeron deshierbe, desazolve de registros, canales, pozos de absorción y limpieza general del conjunto arquitectónico LA CONSERVACIÓN INTEGRAL 31 solo fueron utilizados materiales de restauración compatibles con los materiales de construcción de la manufactura teotihuacana 32 cuaron todos los que se encuentran sobre las cubiertas de los aposentos norte y sur, mientras que en el aposento poniente se acondicionó un canal para captar el agua de lluvia que cae en este espacio descubierto, evitando así que todo el escurrimiento continuara dirigiéndose hacia el patio de los pilares, donde afectaba tanto el piso prehispánico del pórtico poniente como las columnas que se localizan en la trayectoria del agua. Otra de las áreas de desalojo pluvial que ocasionaba graves problemas era la localizada debajo de la gran escultura de cabeza de serpiente, en la esquina superior norte de la antesala 1. Aquí se amplió la red hidráulica para conducir las descargas captadas por el patio de los pilares hacia un área a cielo abierto en la Plaza de la Pirámide de la Luna, con lo que se consiguió detener las afectaciones causadas por la humedad a la fachada sur de la estructura 5 y la escalinata principal de la antesala 1. Pasando al tema de los pisos, identificamos varios factores que afectaban a los materiales prehispánicos, entre los cuales sobresale el uso de grandes cantidades de cemento portland en la reconstrucción, seguido por los movimientos naturales del terreno y la falta de compactación en los rellenos de soporte, agentes que sumados a las amplias extensiones por cubrir, derivaron en la presencia de múltiples fisuras e inclusive grietas de dimensiones considerables en todos los pisos reconstruidos. El caso específico del piso del patio de los pilares incluía —además de la mala imagen— el problema de humedad que paulatinamente iba afectando los escalones perimetrales, las columnas circundantes y los pisos de los pórticos. Nuestra intervención consistió en el retiro de las superficies de concreto y, una vez realizados los registros arqueológicos así como los trabajos de conservación pertinentes, se procedió a rellenar con material PATRIMONIO MUNDIAL • ENSAYOS compactado y posteriormente se colocaron entortados hechos con mezcla de cal, arena, granzón y barro, para finalmente aplicar un enlucido de cal de acuerdo con las características de cada espacio. LOS ACABADOS ARQUITECTÓNICOS: SU RESTAURACIÓN En la estabilización de los elementos arquitectónicos, solo fueron utilizados materiales de restauración compatibles con los materiales de construcción de la manufactura teotihuacana, salvo en la reposición de firmes en pisos, que en nuestra experiencia, requiere de cierta cantidad de cemento distribuida en la mezcla de barro, cal y arena; el uso de la cal ha sido amplio como material consolidante. El tipo de intervención que ha marcado una diferencia clara en la apreciación visual ha sido en base a dos criterios. El primero implica la remoción del mosaico de variadas intervenciones anteriores realizadas con cementos en resanes y ribetes de enlucidos, argamasas y pintura mural; que interrumpían la unidad de estos restos originales. Lo que en Teotihuacán llamamos coloquialmente restauraciones tipo parches, por haber sido realizadas con diferentes acabados, diferentes colores y diferentes texturas. No solo estética, sino estructuralmente, muchas de estas intervenciones, dañaron con el tiempo los originales; al existir una clara diferencia en dureza y peso, en su composición química —que activa sales solubles en casos de acumulación continua de humedad—, y en el color y las texturas que adquirían. El segundo criterio fue mejorar el aspecto estético de los muros y techos reconstruidos, al eliminar el color gris del cemento, que con el tiempo presentaban un aspecto de suciedad y descuido. Manchas y escurrimientos fueron eliminados con una capa de pintura elaborada con cal, barro, pigmentos negro, ocre y sombra natural, para obtener un color blanco ostión (que disminuyera la brillantez de la cal recién elaborada). Esta pintura se aplicó con brocha, en la parte superior de los muros de la antesala 1, los pórticos y cuartos, además del interior de los techos de losa colada. Los espacios adquirieron una nueva luminosidad, interpretando al Palacio del Quetzalpapálotl, como “una construcción de cal con pigmento, y no como una construcción de cemento”. Los elementos pétreos, la lítica tallada de los pilares del patio central, y las almenas del techo, fueron limpiadas, resanadas y reintegradas, utilizando pigmentos y cal para los resanes realizados. En la pintura mural y enlucidos, se utilizó el criterio de reducir la apreciación vi- sual de islas de material original, mediante la unión de las mismas vía resanes, reintegrados con pinturas a la cal. Debido a la geometría de sus diseños y la manufactura del dibujo a mano alzada (salvo los chalchihuites donde existen huellas de la aplicación de herramienta para su realización), se facilitó restituir en algunos casos, forma además de color, completando pequeños faltantes que ahora permiten la apreciación de la pintura mural como un solo bloque. Los espacios adquirieron una nueva luminosidad, interpretando al Palacio del Quetzalpapálot DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA Durante nuestros trabajos, consideramos imprescindible la corroboración de ciertos datos, así como la obtención de nuevas mues- Pórtico sur del patio de los pilares. Foto: Aldo Díaz Avelar LA CONSERVACIÓN INTEGRAL 33 La transmisión de estos datos es uno de los objetivos de la estrategia de conservación integral tras arqueológicas, que nos posibilitaran ampliar la interpretación del edificio, con la finalidad de sustentar un discurso que permitiera al visitante comprenderlo de manera integral. Así, conforme se atendían los problemas de mantenimiento y restauración, el equipo de arqueología exploró, documentó y analizó cada uno de los espacios que componen el conjunto, obteniendo los siguientes resultados generales: 1) Los estudios realizados en la mayoría de las áreas exploradas para la época en que funcionó el Palacio de Quetzalpapálotl, demuestran dos momentos constructivos, ambos de la fase Xolalpan (400-600 d.C.). 2) Con nuestras exploraciones fue posible definir los sistemas hidráulicos prehispánicos del conjunto, la mayoría de los cuales mostró afectaciones severas por perturbaciones en diversas épocas. Específicamente, se restauró para mantenerse expuesta, una de las redes que podría asociarse a actividades rituales o ceremoniales, a la cual le fueron adaptados elementos museográficos modernos. 3) Se realizaron análisis químicos en el piso del aposento sur, en torno al orificio colector del drenaje, que incluyeron pH, fosfatos, carbonatos, ácidos grasos y carbohidratos. La transmisión de estos datos es uno de los objetivos de la estrategia de conservación integral, ya que forman parte de los valores históricos del bien cultural, que deben ser considerados dentro del discurso interpretativo2. 2 Carta de ICOMOS para interpretación y pre- sentación de sitios de patrimonio cultural. Ratificada por la 16ª Asamblea General del ICOMOS, Québec, Canadá, 4 de octubre de 2008. 34 PATRIMONIO MUNDIAL • ENSAYOS COMUNICACIÓN CON EL VISITANTE Durante la intervención del conjunto se mantuvo un plan informativo para el visitante, en principio por la inaccesibilidad al edificio debido a los trabajos que ya se enumeraron, ofreciendo una alternativa de acercamiento a través del diseño de carteles, en los que se expuso la historia de las exploraciones y una semblanza biográfica de Jorge Acosta, así como los componentes que caracterizan la arquitectura del lugar y los objetivos de los trabajos de conservación que ocasionaron el cierre temporal de diversas áreas del conjunto. Además de construir un blog en internet, se generó una estrategia de difusión masiva de estos trabajos y otros que se desarrollaban en la zona arqueológica, a través de cápsulas informativas y diversos boletines de prensa, coordinados por la Dirección de Medios del INAH, quien los distribuyó en las principales cadenas de televisión mexicana, en múltiples medios impresos y portales electrónicos. De esta forma se garantizó la información al público a pesar de que el acceso físico al conjunto se encontrara restringido de manera temporal. ESTRATEGIAS INCLUYENTES PARA LA VISITA Uno de los puntos que se desprendió de nuestro diagnóstico, vinculado directamente con la interpretación del conjunto, fue el concerniente al mobiliario de visita y la accesibilidad para los diversos grupos de visitantes que llegan a la zona arqueológica. Debemos recordar que la infraestructura existente estaba diseñada con criterios de presentación y visita pública de mediados del siglo XX, por lo que cinco décadas después requería de una revisión, bajo los principios de acceso y comprensión que marcan las políticas de gestión del patrimonio y los conceptos vertidos en el Plan de Manejo de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán. Así, pudimos comprobar que la ruta existente no contaba con instalaciones ni senderos adecuados para personas con capacidades diferentes o adultos mayores con dificultades motoras, lo que excluía a este tipo de visitantes al conocimiento y disfrute del patrimonio arqueológico. Aun sin ser una problemática específica del complejo arquitectónico Quetzalpapálotl, ya que se presenta en todo el sitio, consideramos la importancia de contribuir en el tema, a partir del diseño de soluciones prácticas, principalmente para la accesibilidad a los monumentos. Así, este proyecto diseñó, elaboró y colocó barandales, pasamanos, rampas y señalización, con el objetivo de ofrecer una visita más accesible, cómoda e incluyente, con un enfoque de dignificación de las rutas y senderos de visita, mejorado la infraestructura que se asocia directamente con el monumento. Basándonos en el principio 4, inciso 3 de la Carta de ICOMOS para Interpretación y Pre- sentación de sitios de Patrimonio Cultural (2008), el mobiliario diseñado y colocado fue fabricado con materiales nobles con el medio circundante, visualmente identificable sin agredir la naturaleza del bien cultural; es sobrio por lo que se integra con el contexto, pero cuenta con contraste para destacar ciertas zonas de seguridad y evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad del visitante y/o del inmueble. Se diseñaron y pusieron en funcionamiento dos rutas de visita al complejo arquitectónico, la primera considerada para los visitantes con discapacidad motriz y adultos mayores, que a través de dos rampas permite la entrada al “Conjunto de los Jaguares” y al “Templo de los Caracoles emplumados”, además de establecer una nueva salida para el visitante común que ya ha recorrido el complejo Sur. La segunda ruta fue pensada con el objetivo de eliminar el cuello de botella que existía entre las antesalas 1 y 2, al ser el único paso entre la unidad comercial de la puerta 3 y la Plaza de la pirámide de la Lu- el mobiliario diseñado y colocado fue fabricado con materiales nobles con el medio circundante, visualmente identificable sin agredir la naturaleza del bien cultural Foto: Aldo Díaz Avelar LA CONSERVACIÓN INTEGRAL 35 Foto: Aldo Díaz Avelar Difundir los valores de nuestros vestigios arqueológicos es na. Para este caso aprovechamos el sendero que conduce hacia el mirador arqueológico, habilitando una escalinata que permite un paso muy amplio hacia la plaza desde el edificio 6. Estas acciones contribuyeron además en la reubicación de los vendedores ambulantes, lo que ha derivado en el mejoramiento de los flujos de personas en toda el área. Toda la señalización de ruta fue diseñada tomando en cuenta la propuesta tipológica elaborada por la Dirección de Operación de Sitios del INAH, como parte de la primera fase del proyecto de señalización e interpretación delineado en el Plan de Manejo 2010-2015. una función imprescindible de HACIA UNA CONSERVACIÓN INTEGRAL la gestión del DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO patrimonio DE TEOTIHUACÁN cultural Difundir los valores de nuestros vestigios arqueológicos es una función imprescindi36 PATRIMONIO MUNDIAL • ENSAYOS ble de la gestión del patrimonio cultural. Todas las demás acciones (investigar, conservar y restaurar) perderían sentido si no se cumpliera el objetivo de acercar a los visitantes al conocimiento y disfrute de dichos valores. Este principio marcó en gran medida cada una de las acciones desarrolladas por el proyecto que presentamos, pues el diagnóstico realizado nos mostró la falta de vinculación entre el visitante y el bien arqueológico. Si esta relación no mantiene un equilibrio el resultado sólo puede ser negativo, en detrimento tanto del bien cultural como del visitante; es aquí donde el INAH participa de manera activa como custodio y gestor, por lo que está obligado a establecer los canales de comunicación directa e indirecta entre ambas partes. La relación entonces debe ser incluyente, tomando en cuenta las circunstancias físicas del bien, su potencial educativo, informativo y social, así como los intereses del visitante, toda vez que el patrimonio posee un valor en sí mismo, pero necesita de un reconocimiento social para constituirse en referente cultural para la sociedad. Si las comunidades no se identifican con esos valores, difícilmente participarán en las medidas para su salvaguarda (ver Aguirre, 2009:1). Hace cincuenta años Jorge Acosta tuvo la visión de presentar al mundo uno de los edificios más suntuosos de la Mesoamérica prehispánica, el cual se convirtió en referencia obligada de la arquitectura de élite de Teotihuacán, cinco décadas después buscamos que el Quetzalpapálotl y sus áreas asociadas se conviertan en un referente directo de la visión integral del INAH en la conservación del patrimonio cultural inmueble, como una primera fase de la conservación y protección cultural a la que aspiramos en Teotihuacán, aquella que es incluyente, consiente, sensible e integral.✩ cumentos para la historia de la arqueología de Teotihuacán. Proyecto Historia de la arqueología de Teotihuacán. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. ICOMOS, Principios para la preservación, conservación y restauración de pinturas murales (2003). Martín, Marcelo (2010), “Interpretación del patrimonio en la presentación de la ciudad al público local y visitante” en: Boletín de Interpretación No. 12, Sección. Patrimonio Cultural: una sección natural e Histórica de apoyo a nuestra gestión en el territorio, Barce- Buscamos que el Quetzalpapálotl y sus áreas asociadas se conviertan en un referente directo de la vision integral del INAH en la conservación del patrimonio cultural inmueble lona, pp. 8-11. Millon, René, R. Bruce Drewitt, y George L. Cowgill (1973), The Teotihuacán Map, Part 2, Vol. 1, Urbanization at Teotihuacán, México. University of Texas Press, Austin. Ortega Cabrera Verónica (2009), “Proyecto de conservación del complejo arquitectónico del Quetzalpapálotl”, Mecanuscrito entregado al Consejo de Arqueología, México. (2010) “Informe Técnico del Proyecto de Conser- BIBLIOGRAFÍA vación del Complejo Arquitectónico Quetzalpapálotl, Teotihuacán Temporada 2009-2010”. Acosta, Jorge R. (1964), El Palacio de Quetzalpapálotl, INAH, México. Mecanusrito, Archivo Técnico de Arqueología, México. Aguirre Manrique, Diana (2009), “Interpretación (2011) “Informe Técnico del Proyecto de Conser- del patrimonio cultural. Una metodología para vación del Complejo Arquitectónico Quetzalpa- conocer y sentir su valor” en: Suplemento SEMANA, Diario El Tiempo, 22 de noviembre de 2009, Piura, Perú. pálotl, Teotihuacán Temporada 2010” Mecanusrito, Archivo Técnico de Arqueología, México. Bernal Ignacio (1963), Teotihuacán, descubrimien- Ortiz Butrón, Agustín y Luis Barba (1993), “La quí- tos, reconstrucciones. Secretaria de Educación mica en el estudio de áreas de actividad”. En: Ana- Pública. Instituto Nacional de Antropología e tomía de un conjunto residencial teotihuacano en Historia, México. Oztoyahualcovol. II Los estudios específicos, Carta de Burra, Carta del ICOMOS Australia para sitios de significación cultural. Carta de Cracovia, 2000, Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. Linda Manzanilla (coordinadora), Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México: 617-660. Pecci,, Alejandra (2000), Análisis químicos de pisos Espinosa Ruíz, Antonio y Diana Guijarro Carratalá y áreas de actividad. Estudio de caso en Teopan- (2005), “La accesibilidad al patrimonio cultu- cazco, Teotihuacán. Tesis para obtener el grado ral”, disponible en http://www.interpretación- de maestría en Antropología (arqueología), delpatrimonio.com/documentos.htm UNAM, México. Gallegos Ruiz, Roberto (coordinador); Gallegos Té- Scheneider Glantz,, Renata (2001), Conservación in llez Rojo José Roberto; Pastrana Flores Miguel situ de materiales arqueológicos, un manual, Gabriel (compiladores) (1997), Antología de do- INAH, México. LA CONSERVACIÓN INTEGRAL 37

![application/pdf Plano diseño arquitectónico ASUA Construye.pdf [410,38 kB]](http://s2.studylib.es/store/data/002911395_1-9f0768cf4c380c72f2bd2e38d4b6872a-300x300.png)