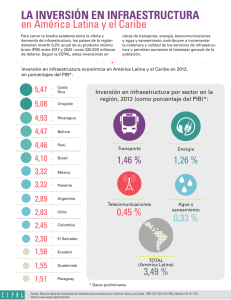

El Contexto Mundial y Las Perspectivas Regionales para

Anuncio