todas las estrellas posibles - Biblioteca Digital

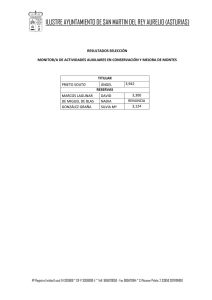

Anuncio