La mediatización audiovisual de la ópera como proceso de apertura

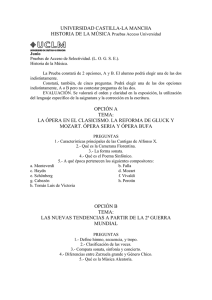

Anuncio