El principio de igualdad en la negociación

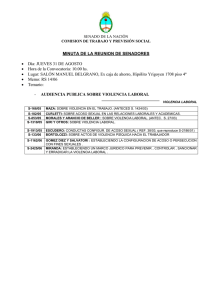

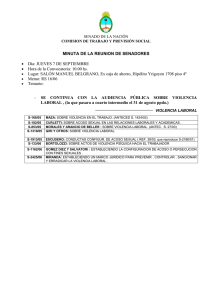

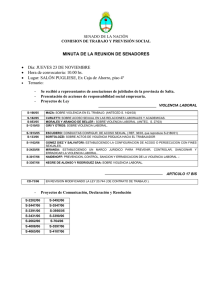

Anuncio