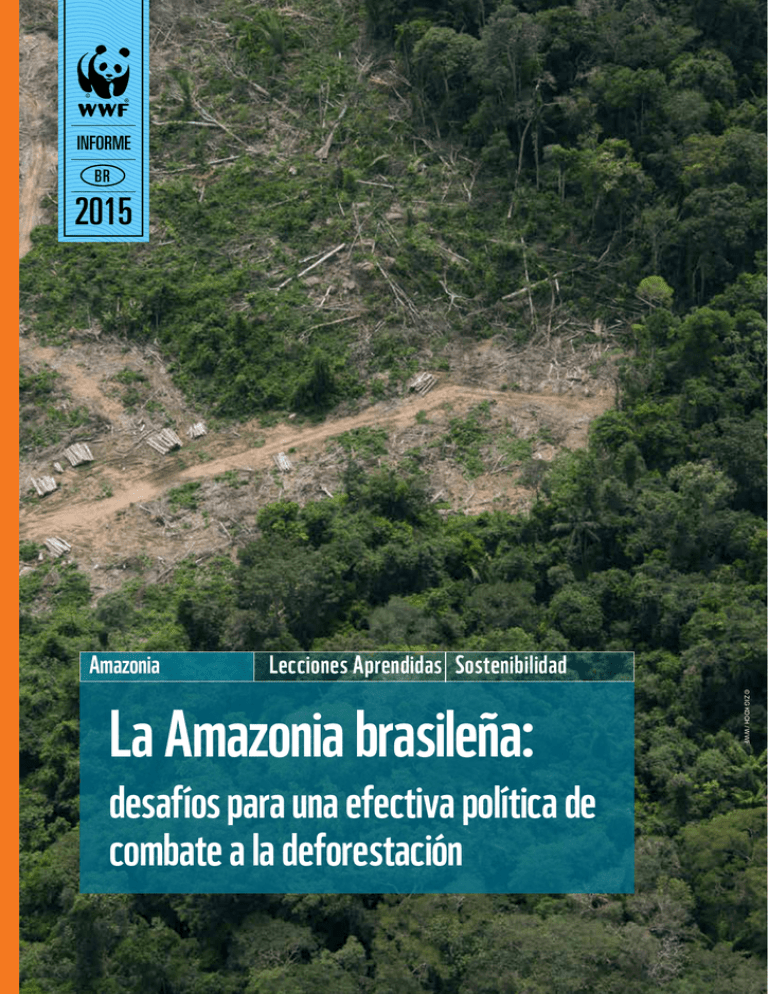

La Amazonia brasileña

Anuncio