PARA LAS PARALExiAS Y LAS PARAGRAFIAS

Anuncio

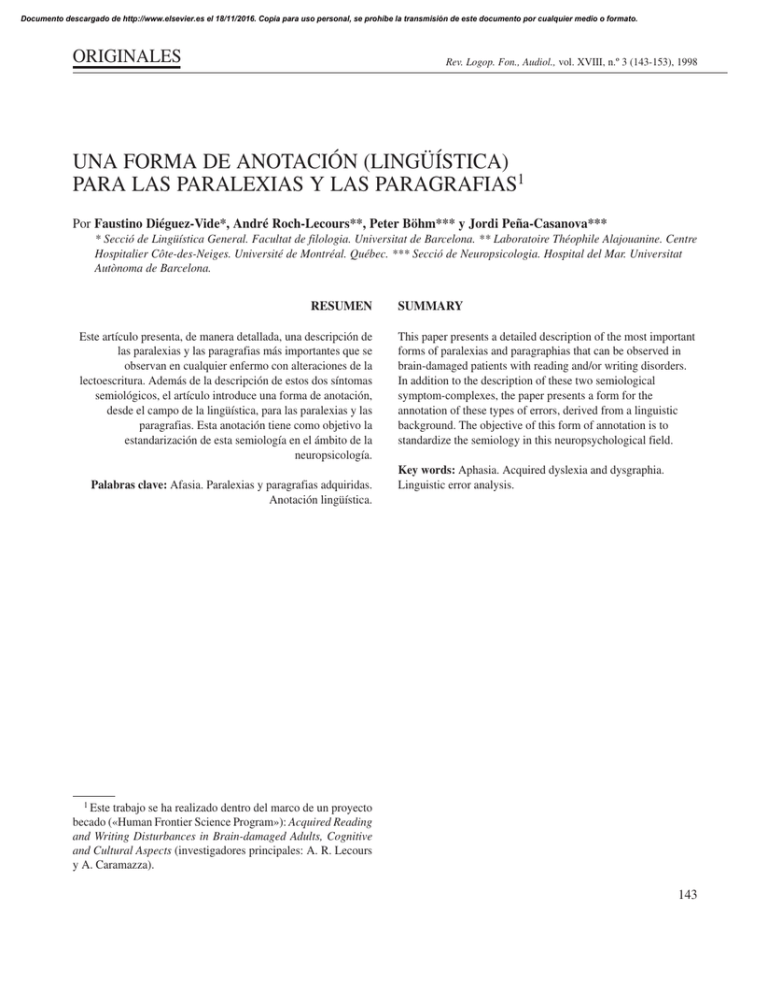

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES Rev. Logop. Fon., Audiol., vol. XVIII, n.º 3 (143-153), 1998 UNA FORMA DE ANOTACIÓN (LINGÜÍSTICA) PARA LAS PARALEXIAS Y LAS PARAGRAFIAS1 Por Faustino Diéguez-Vide*, André Roch-Lecours**, Peter Böhm*** y Jordi Peña-Casanova*** * Secció de Lingüística General. Facultat de filologia. Universitat de Barcelona. ** Laboratoire Théophile Alajouanine. Centre Hospitalier Côte-des-Neiges. Université de Montréal. Québec. *** Secció de Neuropsicologia. Hospital del Mar. Universitat Autònoma de Barcelona. RESUMEN Este artículo presenta, de manera detallada, una descripción de las paralexias y las paragrafias más importantes que se observan en cualquier enfermo con alteraciones de la lectoescritura. Además de la descripción de estos dos síntomas semiológicos, el artículo introduce una forma de anotación, desde el campo de la lingüística, para las paralexias y las paragrafias. Esta anotación tiene como objetivo la estandarización de esta semiología en el ámbito de la neuropsicología. Palabras clave: Afasia. Paralexias y paragrafias adquiridas. Anotación lingüística. SUMMARY This paper presents a detailed description of the most important forms of paralexias and paragraphias that can be observed in brain-damaged patients with reading and/or writing disorders. In addition to the description of these two semiological symptom-complexes, the paper presents a form for the annotation of these types of errors, derived from a linguistic background. The objective of this form of annotation is to standardize the semiology in this neuropsychological field. Key words: Aphasia. Acquired dyslexia and dysgraphia. Linguistic error analysis. 1 Este trabajo se ha realizado dentro del marco de un proyecto becado («Human Frontier Science Program»): Acquired Reading and Writing Disturbances in Brain-damaged Adults, Cognitive and Cultural Aspects (investigadores principales: A. R. Lecours y A. Caramazza). 143 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES INTRODUCCIÓN C uando se aborda el problema de la patología de la lectoescritura desde una perspectiva cognitiva, el estudio de los errores observados en los enfermos debe valorarse desde una tipología «cualitativa» porque ésta será más importante o, por lo menos, tan significativa como lo es la tipología estadística. Consiste en analizar el porqué un enfermo ha leído [rouloute] al ver el estímulo roulotte o, incluso, [sal] al leer el estímulo azúcar; en otros casos, se podrán apreciar dos escrituras, gefe y zentro, para los estímulos auditivos [‘xefe] y [‘θentro], respectivamente. El objetivo de este artículo consiste en describir las distintas formas de paralexias y paragrafias observadas en las dislexias y disgrafias adquiridas (la mayoría también presentes en las dislexias y disgrafias evolutivas) y ofrecer una posible forma de anotación a partir de los datos que proporciona la lingüística. Potenciar una forma selectiva de anotación posee, a nuestro parecer, una notable ventaja, pues sirve de base, dentro de la neuropsicología, para realizar una lectura universalizada (o estandarizada) que justifique una única línea en la elaboración de diagnósticos. A continuación, se describirán las manifestaciones conductuales de las dislexias y las disgrafias (es decir, las paralexias y paragrafias) y se explicará la forma que aquí se propone para su anotación y posterior evaluación. Los ejemplos que se incluyen se han obtenido tanto de nuestra propia experiencia como de la literatura especializada (cfr Ruiz, Ansaldo y Lecours, 1994; Ferreres y Miravalles, 1995). PARALEXIAS Y PARAGRAFIAS VERBALES (O LÉXICAS) Los términos paralexia verbal y paragrafia verbal designan la conducta de un sujeto que, ante una palabra dada que desea leer o escribir, produce como resultado otra palabra diferente de la deseada. En referencia a las paragrafias –y al igual que para otros tipos de paragrafias descritos más adelante– la etiqueta se emplea para el dictado, pero también, en los casos pertinentes, para la escritura espontánea, la denominación escrita y la copia. Las paralexias y paragrafias verbales pueden comprometer palabras y/o morfemas tanto de clase abierta (v. gr. nombres, ver- 144 bos, adjetivos, etc.) como de clase cerrada (v. gr. artículos, preposiciones, conjunciones, auxiliares, etc.). Paralexias y paragrafias verbales inespecíficas Cuando los términos se utilicen sin especificar, implica que entre la palabra substituyente y la palabra substituida no existe ningún tipo de relación evidente, sea ésta semántica o formal. En estos casos, se anotará V0 (‘verbal cero’): – limitado ^ popa = V0 – además ^ jardín = V0 – que ^ por = V0 Se observará que, en este tipo de desviaciones (y en otros que veremos más adelante), normalmente existe un parentesco de clase: que y por, por ejemplo, son ambas palabras funcionales, es decir, palabras pertenecientes al vocabulario de clase cerrada. Paralexias y paragrafias verbales semánticas Se trata de substituciones léxicas en las que existe, entre la palabra deseada y la realmente producida, un parentesco conceptual evidente, sin que se observe ninguna similitud formal manifiesta. Esta clase de errores pertenecen a substituciones dentro de la clase paradigmática y se encuentran también en situaciones ecológicas diarias (lapsus linguae; cfr del Viso y cols., 1987, 1990). Ante una paralexia o paragrafia verbal semántica producida por un enfermo, la caracterizaremos mediante VS (‘verbal semántica’): – hoy ^ ayer = VS – rojo ^ amarillo = VS – hacia ^ a través = VS – monumento ^ memorial = VS Paralexias y paragrafias verbales formales Se trata de substituciones léxicas en las que existe, entre la palabra pretendida y la palabra realmente producida, un parentesco formal, sin una similitud semántica manifiesta. Los errores de este tipo se especificarán mediante VF (‘verbal formal’) y son de la siguiente forma: – quiniela ^ quimera = VF – ciervo ^ cierro = VF Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. – pistón ^ Plutón = VF – embrutecido ^ embutido =VF Si la noción de parentesco semántico se describe en una forma intuitiva, la noción de parentesco formal puede ser arbitraria. Después de varios intentos de definición (Lecours y Lhermitte, 1970), dos palabras escritas se consideran formalmente similares si y sólo si se cumplen dos condiciones: 1) en sus formas escritas comparten, al menos, la mitad de sus letras, sin importar el orden de las mismas en la secuencia (por ejemplo, ciervo ^ cierro); y 2) en sus formas orales comparten al menos la mitad de sus fonemas (por ejemplo, [pis’ton] ^ [plu’ton]). Paralexias y paragrafias verbales formales y semánticas Se trata de substituciones léxicas en las que existe, entre la palabra substituyente y la palabra substituida, un parentesco tanto conceptual como formal. Al tratarse de una «doble» substitución, se anotarán estos casos mediante VD: – autor ^ actor = VD – dolor ^ doctor = VD – nuestro ^ nosotros = VD – avión ^ camión = VD Paralexias y paragrafias morfémicas Se trata, en una primera definición general, de substituciones léxicas en las que está implicada a menudo una palabra polimorfémica y, a veces, una monomorfémica. En el caso de las palabras polimorfémicas, la palabra pretendida y la palabra emitida o escrita comparten, al menos, uno de los morfemas que la componen, de forma que se produce la substitución de una raíz o, con mayor frecuencia, de un afijo (incluso, puede producirse la omisión de algún afijo). En el caso de las palabras monomorfémicas, la alteración consiste siempre en la adición de un afijo, de forma que las dos palabras en su contexto poseen un parentesco de sentido y de forma. Dentro de las paralexias y paragrafias morfémicas las substituciones son específicas y se distinguen, en consecuencia, varias clases: a) Paralexia y paragrafia lexémica: la substitución compromete a la raíz de la palabra, como, por ejemplo: – vigésimo ^ décimo – cobraban ^ compraban – menor ^ mayor b) Paralexia y paragrafia morfológica: se reserva para aquellos casos en los que la substitución recae sobre algún afijo. En esta categoría se distinguen dos tipos. En primer lugar, la noción de paralexia y paragrafia derivativa se refiere a la substitución de una palabra polimorfémica derivada por otra que posee la misma raíz: – edición ^ editorial – depurado ^ depurar – violinistas ^ violines En segundo lugar, se habla de paralexia y paragrafia flexiva cuando se produce una substitución de una palabra polimorfémica flexiva por otra palabra que posee la misma raíz: – comenzase ^ comenzaba – esta ^ estaba – describió ^ describía c) Paralexia y paragrafia composicional: la palabra pretendida está formada por dos morfemas de clase abierta o cerrada, produciéndose en uno de ellos una substitución: – paraguas ^ parasol – detrás ^ atrás Como en otros tipos de paralexias y paragrafias verbales, con frecuencia existe un parentesco semántico y/o formal entre el morfema substituyente y el morfema substituido; sin embargo, esta relación en muchos casos es obvia, por la sencilla razón de que se preserva la raíz. Este hecho no será tan claro cuando la desviación morfológica consista en una substitución por omisión, – pronombre ^ nombre – maldad ^ mal – beberá ^ bebe o por adición – inútil ^ inútilmente – cuadra ^ cuadrado – que ^ porque La anotación es diferente cuando se trata de paralexias o paragrafias morfémicas porque la representación, para la estructura morfémica de la palabra pretendida y de la res145 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES puesta, utiliza diversos símbolos: R(r) (‘raíz) cuando el error afecta a un lexema o a una raíz léxica; P(p) (‘prefijo’) cuando el error se encuentra en un prefijo; S(s) (‘sufijo’) cuando el error acontezca en un sufijo derivativo; M(m) (‘marca morfológica’) cuando el error se produce en las marcas morfológicas de género y/o número en el sustantivo y de tiempo y/o modo en el verbo; y, por último, el símbolo arbitrario Z(z) para indicar, o bien una adición en un estímulo, o bien una ausencia en una respuesta (la caracterización entre mayúsculas y minúsculas se relaciona con el mantenimiento o no, respectivamente, de una estructura): – tigresa ^ tigre = RS ^ Rz – pronombre ^ nombre PR ^ zR – ébano ^ ebanista = RZ ^ Rs – vigésimo ^ décimo = RS ^ rS – edición ^ editorial = RS ^ Rs – complacer ^ completar = PR ^ Pr – escriben ^ escribano = RZM ^ Rsm – violinistas ^ violines = RSM ^ RsM – transportan ^ transporte = PRM ^ PRm – describió ^ describía = PRM ^ PRm – cobraban ^ compraban = RM ^ rM – comenzase ^ comenzaba = RM ^ Rm – engordo ^ gordo = PRM ^ zRM – depurado ^ depurar = PRSM ^ PRsz (incluye género gramatical) Cuando predomina la producción de desviaciones morfémicas puede ser oportuno utilizar, además de la caracterización señalada, los procedimientos sugeridos para anotar otras formas de paralexias y paragrafias verbales. Se podría señalar, por ejemplo, que en la paralexia lexémica vigésimo ^ décimo existe un parentesco semántico evidente entre el lexema reemplazante y el lexema reemplazado; o que en la paralexia morfológica escriben ^ escribano existe un parentesco formal entre el afijo reemplazado y el error morfológico; o, incluso, que en algunas paralexias (v. gr., cobraban ^ compraban) existe una relación tanto semántica como formal: – vigésimo ^ décimo = RS ^ rS, VS – escriben ^ escribano = RZM ^ Rsm, VF – cobraban ^ compraban = RM ^ rM, VD 146 Conducta de extracción sémica La noción de extracción sémica (Lecours, Lupien y Bub, 1990) se refiere a aquella conducta en la que un lector no puede acceder a la forma de una palabra o, con más frecuencia, de un morfema relacionado que pertenece al vocabulario de clase cerrada, pero, por los comentarios que realiza, se observa que ha alcanzado, aunque sea de manera parcial, su significado. Algunos ejemplos (en la vida diaria, una situación similar se aprecia en las denominadas conductas TOT o fenómeno de «tenerlo-en-la-punta-de-la-lengua»), aunque no ofrecemos ahora una anotación específica, serían los siguientes: – agricultor ^ agrícola, no. Agricultura. No. El señor hace agrícola. ¡Caray! ¡Tanto peor! – tiranizaban ^ tiranizar, no. Infinitivo, pero ... Sí, pero plural, tercera persona, presente. – Microscopio ^ mirar, el mundo, el cosmos no, el microcosmo tampoco ... grande ... en el laboratorio. PARALEXIAS Y PARAGRAFIAS A NIVEL SUBLÉXICO Paralexias fonémicas y paragrafias literales Se habla de parafasias fonémicas para designar las desviaciones en las que se puede reconocer una palabra correcta, a pesar de que su producción convencional se encuentra cambiada debido a una o varias omisiones (elisiones), adiciones (añadiduras), desplazamientos (metátesis) y/o substituciones (cambios) que comprometen a uno o a varios fonemas: – Omisión simple: complejo [kom’plexo] ^ [ko’plexo] – Adición simple: ceniza [Te’niTa] ^ [Ter’niTa] – Desplazamiento simple: carta [‘kaɾta] ^ [‘katɾa] – Substitución simple: bonita [bo’nita] ^ [bo’lita] – Omisión, desplazamiento, adición y substitución: abominable [aBomi’naBle] ^ [amoni’maBle] En el mismo sentido, el término paralexia fonémica designa la existencia de parafasias fonémicas durante la lectura en voz alta. Por su parte, en superficie, las paragrafias literales son, para los códigos alfabéticos, lo que las parafasias fonémicas son para las lenguas habladas o, al menos, para aqué- Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. llas donde este fenómeno se ha descrito. Se trata de errores en los que la palabra deseada puede reconocerse, a pesar de que su realización incluye una o más omisiones, adiciones, desplazamientos y/o substituciones de letras: – Omisión simple: reguero ^ regero – Adición simple: mejilla ^ merjilla – Desplazamiento simple: pluma ^ pulma – Substitución simple: charco ^ carco – Omisión, desplazamiento doble y una substitución: calendario ^ caredelio Antes de ver la forma de anotación de esta semiología, es importante hacer tres breves observaciones referidas a la relación entre las parafasias y las paralexias fonémicas (que, con más estudios, quizás fueran aplicables también al resto de transformaciones subléxicas). Primero, en clínica se observan enfermos que presentan una abundante producción de parafasias fonémicas en el lenguaje espontáneo y en la repetición, y que disminuye notablemente o desaparece cuando leen en voz alta (Alajouanine, Lhermitte, Ledoux, Renaud y Vignolo, 1964). Pero, además, también se observan pacientes en los que la producción de parafasias fonémicas predomina durante la lectura en voz alta (Nespoulous, Joanette, Ska, Caplan y Lecours, 1987). La conducta oral y la escrita son, en consecuencia, disociables, a pesar de su estrecha relación. En segundo lugar, hay que destacar que es importante estudiar esta semiología en el ámbito de sujetos alfabetizados por oposición a los sujetos analfabetos, así como entre enfermos con dominios premórbidos de códigos diferentes (si existieran enfermos con tales paralexias en códigos silábicos, quizás tendríamos que hablar de «paralexias silábicas»). Por último, resaltar que los pacientes afectados por una afasia de conducción presentan una conducta de «sucesivas aproximaciones fonémicas», es decir, al producir una parafasia o paralexia fonémica, el paciente la corrige, substituyéndola por una serie de nuevos enunciados que se aproximan cada vez más a la palabra correcta (Joanette, Keller y Lecours, 1980). Este dato hay que tenerlo presente a la hora del diagnóstico. Para la anotación de estas paralexias y paragrafias, en este artículo se sugiere la utilización de un sistema de descripción (Lecours y Lhermitte, 1969, 1970) donde se indica la omisión mediante (1-) o (3-), la adición con (-2) o (-4) y, finalmente, el desplazamiento por medio de (-5-). Para la transcripción de los fonemas se utilizará una transcripción fonética y para la transcripción de las letras se empleará la cursiva (cuando queramos indicar un claro error sólo en la escritura, se empleará una transcripción en script). En esta nomenclatura, los rasgos de unión que preceden o siguen a un número indican un potencial de substitución, de forma que se encuentran abiertos si este potencial no se llena. Veremos cada apartado de forma diferenciada. a) Omisión: la cifra que representa la omisión de un fonema o de una letra indica, o bien que la unidad omitida no se encuentra repetida dentro de la palabra pretendida (1-), – sesión [se’sjon] ^ sesón [se’son] = (1-) o bien que se encuentra representada, al menos, dos veces (y se denominará «doblete») en el interior de la palabra (3-), – ordenador [oɾðena’ðoɾ] ^ odenador [oðena’ðoɾ] = (3-) – léxico [‘leksiko] ^ lésico [‘lesiko] = (3-) La anotación del tipo (1-) se reservará sólo para ciertas omisiones: aquéllas en las que la relación entre el fonema o la letra omitida y el resto de fonemas o letras de la palabra no guardan ninguna relación, es decir, para aquellas omisiones de una unidad que ni es idéntica ni es similar a otra unidad de la palabra estímulo: – social [so’θjal] ^ socia [so’θja] = (1-) Por su parte, se utilizará la anotación (s3-; s de ‘similitud’) para aquellas omisiones en las que existe alguna relación de similitud entre el fonema o la letra omitido y el resto de componentes de la palabra. En términos de rasgos fonéticos (cfr infra: noción de «distancia paradigmática»), dos fonemas serán similares cuando sólo se diferencien en un único rasgo fonético, mientras que dos letras serán similares si cada una de ellas se corresponde con un único grafema. A modo de ejemplo, – camino [ka’mino] ^ caino [ka’ino] = (s3-) donde los sonidos [m] y [n] pueden considerarse similares al no diferir más que en un único rasgo fonético (su punto de articulación: bilabial y alveolar, respectivamente). Otros ejemplos parecidos, en los que hay que cambiar (1-) por (s3-) serían, por ejemplo, «tendero ^ tenero», en el caso de los fonemas, y «cizaña ^ ciaña», en el de las letras, 147 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES donde a la letra omitida (z) le corresponde el mismo grafema que a la letra inicial (c): /θ/. Así, utilizamos las notaciones para indicar aspectos diferentes: (1-) se emplea para indicar una omisión en la que el fonema o la letra elidido no está presente en la palabra (no existe relación ni de identidad ni de similitud); (3-) para indicar una omisión de un fonema o letra idéntico a otro elemento presente en algún otro lugar de la palabra («dobletes»: relación de identidad); y (s3-) para indicar omisiones en las que existe una relación de similitud entre el elemento omitido y algún componente de la palabra («congéneres» o «casi-dobletes»: relación de similitud). Por lo que respecta a la anotación del tipo (3-), se escribirá (31-) si la unidad omitida es la primera de dos unidades idénticas, (32-) si es la segunda y (3?-) si no se puede establecer cuál de las dos unidades está relacionada: – mantener [mante’neɾ] ^ [mate’neɾ] matener = (31-) – cantante [kan’tante] ^ [kan’tane] cantane = (32-) – cucurucho [kuku’ɾuT&o] ^ [ku’kɾuT&o] cucrucho = (3?-) Se observará que en la mayoría de tripletes (es decir, en aquellas palabras que poseen tres unidades relacionadas) a menudo no es posible saber si existe una anticipación o una reiteración (milicia ^ milcia), ni tampoco de saber con qué unidad está relacionado el error (institutriz ^ instituriz). En estos casos, postulamos una solución, aunque arbitraria: la distancia menor es la variable adecuada. Por último, hay que resaltar que las anotaciones del tipo (s3-) pueden ser tratadas como las del tipo (3-): – camino [ka’mino] ^ [ka’ino] = (s31-) – cizaña ^ ciaña = (s32-) b) Adición: la cifra que representa la adición de un fonema o de una letra indica, o bien que la unidad añadida no existe en la palabra estímulo (-2), o bien que la unidad añadida es el resultado de doblar esa misma unidad dentro de la palabra pretendida (-4): – bacalao [baka’lao] ^ bacalado [baka’laðo] = (-2) – triste [‘tɾiste] ^ tristre [‘tɾistɾe] = (-4) – clavo [‘klaβo] ^ calavo [‘kalaβo] = (-4) Como para la omisión, en el caso de la adición podemos diferenciar claramente dos cifras: (-2) se utilizará cuando no existe ninguna relación, ni de identidad ni de similitud, entre el fonema o la letra añadido y el resto de elementos que forman la palabra, 148 – libro [‘liβɾo] ^ clibro [‘kliβɾo] = (-2) y (-s4) para cualquier adición siempre que la unidad añadida esté emparentada a otra unidad de la palabra estímulo (es decir, siempre que exista una relación de similitud), como, por ejemplo, – avión [a’βjon] ^ [aβi’ðon] = (-s4) donde los sonidos [β] y [ð] sólo se diferencian en el punto de articulación (ambos sonidos son aproximantes sonoros y sus puntos de articulación son bilabial y dental, respectivamente). En el caso de las letras (paragrafias), un ejemplo similar de congéneres es «jueves ^ jugeves», donde la letra añadida (g) es un claro congénere de j (el grafema para ambas palabras es el mismo: /x/). Así, existen también tres anotaciones diferentes: (-2) para adiciones sin ninguna relación; (-4) para adiciones en las que existe una relación de identidad; y (-s4) para adiciones donde se observa una relación de similitud. En el caso de una anotación del tipo (-4), se anota (-4A; el prefijo denota «anticipación») si la adición precede a su doble en la respuesta, (-4R; el prefijo denota «reiteración») si le sigue, y (-4?) si no es posible discernir entre la anticipación y la reiteración: – vitrina [bi’tɾina] ^ virtrina [biɾ’tɾina] = (-4A) – cartón [kaɾ’ton] ^ cartrón [kaɾ’tɾon] = (-4R) – ogro [‘oγɾo] ^ ogoro [o’γoɾo] = (-4?) Como en la omisión, en el caso de unidades repetidas más de dos veces, la variable principal comparativa será la distancia: forman doblete sólo las dos unidades más próximas. Por último, también las anotaciones del tipo (-s4) pueden ser tratadas como las del tipo (-4): – avión [a’βjon] ^ [aβi’ðon] = (-s4 R) – jueves ^ jugeves = (-s4 R) c) Desplazamiento y substitución: el desplazamiento de un único fonema o de una única letra se denomina, por convención, metátesis simple y se registra con el símbolo (-5-): – triángulo [tɾi’angulo] ^ trigánulo [tɾi’ganulo] = (-5-) – ciencia [‘θjenθjia] ^ ciecian [‘θjeθjan] = (-5-) En esta anotación la cifra indica que un fonema o una letra que ocupa una posición específica en la palabra pretendida se traslada a otra posición en la respuesta. Los dos Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. rasgos de unión añadidos a la cifra indican, por su parte, que una desviación de este tipo presenta un potencial añadido de substitución (omisión y adición). Si existe un desplazamiento que afecta a dos fonemas o letras entre los que existe una relación de similitud, se puede anotar, entonces, (-s5-), – avión [a’βjon] ^ [ma’βjo] = (-s5-) donde la [n] omitida sólo difiere de la [m] en la oposición relacionada con el punto de articulación. En referencia a estas terminologías, se anotará, o bien (-5A-) o (-s5A-), o bien (-5R-) o (-s5R-), según si la unidad desplazada aparece en la respuesta antes o después de la posición ocupada en la palabra estímulo; de igual forma, los símbolos (-5?-) o (-s5?-) se mantendrán cuando no sea posible saber si el error aparece antes o después: – triángulo [tɾi’angulo] ^ trigánulo [tri’ganulo] = (-5 A-) – equilibrio ^ equiblirio = (-5 A-) – decía [de’Tia] ^ ecida [e’θiða] = (-5 R-) – resfriado ^ refriasdo = (-5 R-) – avión [a’Bjon] ^ [ma’βjo] = (-s5 A-) – carpintería ^ carpinerida = (-s5 R-) – suplemento ^ sulpemento = (-5?-) – friolera ^ froilera = (-5?-) Por otro lado, se habla de substitución cuando, habiéndose omitido o desplazado una unidad de la palabra pretendida, ésta se reemplaza en la respuesta por una adición o un desplazamiento. El modo de anotación reúne, en uno solo, dos rasgos de unión, uno situado a la derecha de una cifra [(1-), (s3-), (3-), (5-) o (-s5-)] y el otro a la izquierda de otra cifra [(-2), (-s4), (-4), (-s5-) o (5-)]: – vértigo [‘beɾtiγo] ^ fértigo [‘feɾtiγo] = (1-2) – inactivo [inak’tiβo] ^ [inak’tito] = (1-4R) – dormir ^ dordir = (1-4R) – pretendido [pɾeten’diðo] ^ [preðen’diðo] = (s31-4A) – solidaridad [soliðaɾi’ðað] ^ soledaridad [soleðaɾi’ðað] = (31-s4A) – delineante [deline’ante] ^ [dali’nente] = (31-5A) – desdecir ^ desceir = (32-5?) – apicultor [apikul’toɾ] ^ paticultor [patikul’toɾ] = (5?4A) – catedral [kate’ðɾal] ^ [eka’tral] = (s32-5A) – abominable [aβomi’naβle] ^ [amoni’naβle] = (31-5A4A) – cultivador ^ curvilador = (s31-5?-5R-4A) Puede darse el caso de que dos desplazamientos provoquen substituciones mutuas, lo que se conoce con el nombre de metátesis recíprocas. En estos casos, la anotación podría ser, o bien (5=5), o bien (55). Pocas veces se observa el mismo fenómeno implicando tres unidades de forma complementaria, pero si se diera el caso anotaríamos (555): – croqueta [kɾo’keta] ^ [tɾo’keka] = (55) – oficina [ofi’θina] ^ ocifina [oθi’fina] = (55) – incendio ^ indencio = (55) – herramientas [era’mjentas] ^ [ema’rjentas] = (55) – edificio ^ efidicio = (55) – hermano [eɾ’mano] ^ hormena [oɾ’mena] = (555) Se han elegido cuidadosamente los ejemplos porque se trata de palabras estímulos que han sido objeto de una única desviación fonémica o literal (simple o compleja); sin embargo, la realidad clínica es tal que en las palabras muchas veces se producen varias desviaciones: – agricultura ^ agructulgura = • (1-4A) para la substitución de i ^ u • (-5A-4R) para el desplazamiento de t y la adición de g – deporte [de’poɾte] ^ deperdo [de’perðo] = • (55) para la metátesis recíproca entre [e] y [o]. • (s32-4R) para la substitución de [t] por [ð]. – restaurar [restau’ɾaɾ] ^ restarutar [restaɾu’taɾ] = • (4A) para la adición de [ɾ]. • (32-4R) para la substitución de [ɾ] por [t]. Aunque esta información pueda ser redundante, la caracterización de las desviaciones fonémicas y literales podría complementarse, siempre que existan substituciones, por una o dos cifras que indiquen el número de rasgos que no comparten la unidad substituyente y la unidad substituida. Esta información añadida se establece en términos de «distancias paradigmáticas» (Lecours y Lhermitte, 1969), según las tablas 1 y 2. En estas tablas se han computado las distancias paradigmáticas de las consonantes y vocales castellanas siguiendo tres criterios para ambas. En el caso de las consonantes, las distancias paradigmáticas dependen de las tres variables siguientes: punto de articulación, modo de articulación y sonoridad. Así, por ejemplo, la distancia entre [p] y [b] es 1 porque la única diferencia entre estos dos grafemas/fonemas en relación con las tres variables mencionadas es la sonoridad (el punto y el modo de articulación es el mismo); entre [p] y [m] es 2 149 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES Tabla 1. Distancias paradigmáticas (consonantes). x g k ø ʎ & dj & T n r ɾ l s d t θ f m b p p b m f θ t d s l ɾ r n T& & dj ʎ ø k g x 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 0 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 0 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 0 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 0 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 0 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 0 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 0 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 0 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 0 3 2 3 2 2 2 3 1 1 0 3 2 3 2 2 2 3 1 0 3 2 3 1 2 2 3 0 2 3 2 2 2 1 0 3 2 3 1 1 0 3 2 3 1 0 3 2 3 0 1 1 0 2 0 0 porque se diferencian en el modo de articulación y la sonoridad; y entre [p] y [n] es 3 porque los dos sonidos no comparten ninguna de las tres variables. En relación con las vocales, las variables son la altura de la lengua, la posición del cuerpo de la lengua y la posición de los labios. En este sentido, la distancia entre [o] y [u] es 1 porque sólo se diferencian en la altura de la lengua (en un grado de altura); entre [u] e [i] es 2 porque se diferencian en la posición del cuerpo de la lengua y de los labios; y entre [u] y [e] es 3 porque se diferencian en las tres variables (la distancia entre [u] y [a] es 4 en porque se ha computado la altura de la lengua en cuatro posiciones: alta, semialta, semibaja y baja). Así, se obtienen los siguientes datos: – vértigo [‘beɾtiγo] ^ [‘feɾtiγo] = (1-2)(3) – inactivo [inak’tiβo] ^ [inak’tito] = (1-4R)(2) – dormir ^ dordir = (1-4R)(2) – pretendido [pɾeten’diðo] ^ [preðen’diðo] = (s314A)(1) – solidaridad [soliðaɾi’ðað] ^ soledaridad [soleðaɾi’ðað] = (31-s4A) (1) – catedral [kate’ðɾal] ^ [eka’tral] = (s32-5A) (1) 150 – abominable [aβomi’naβle] ^ [amoni’naβle] = (31-5A4A)(1;1) – cultivador ^ curvilador = (s31-5?-5R-4A) (1;2;2) – croqueta [kɾo’keta] ^ [tɾo’keka] = (55)(1;1) – oficina [ofi’θina] ^ ocifina [oθi’fina] = (55)(1;1) – incendio ^ indencio = (55)(3;3) – herramientas [era’mjentas] ^ [ema’rjentas] = (55) (2;2) – edificio ^ efidicio = (55)(3;3) – hermano [eɾ’mano] ^ hormena [oɾ’mena] = (555)(2;2;3) Tabla 2. Distancias paradigmáticas (vocales). u o i e a a e i o u 4 3 3 2 0 3 2 1 0 2 3 0 1 0 0 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Por último, hay que advertir de la existencia de ciertos conflictos en la anotación. El único consejo que puede darse consiste en ser coherentes (aplicar siempre los mismos criterios). En este artículo se han aplicado dos criterios: primero, en el caso de que un desplazamiento posea dos dobletes, uno anterior y otro posterior, se opta por el que esté más cercano al error (distancia menor: si ambos están a la misma distancia, se anota el símbolo «?»); y, segundo, cuando existen varias transformaciones segmentales (alguna omisión o adición, unida a algunas substituciones o desplazamientos) siempre se elige una anotación en la que el número de fonemas o grafemas sea el mismo (por ejemplo, en el caso de catedral [kate’ðɾal] ^ [eka’tral], se ha sugerido un desplazamiento, mejor que no una adición de a-). Paragrafias grafémicas Se designan como paragrafias grafémicas las desviaciones en las que existe el reemplazo de uno o varios grafemas de la palabra, ya sea por uno o varios grafemas potencialmente representativos del mismo fonema, ya sea por uno o varios grafemas potencialmente representativos de un fonema relacionado (es decir, que difiere en un único rasgo fonético del fonema en cuestión). Si estas condiciones no se cumplen, se tratará de una paragrafia literal: – Un fonema (una paragrafia): jinete [xi’nete] ^ ginete [xi’nete] – Dos fonemas (dos paragrafias): bicicleta [biθi’kleta] ^ vizicleta [biθi’kleta] – Fonemas emparentados (una paragrafia): domingo [do’miŋgo] ^ tomingo [to’miŋgo] – Fonemas emparentados (dos paragrafias): taco [‘tako] ^ dago [‘dago] La anotación es más simple en el caso de las paragrafias grafémicas (si se realiza un análisis separado de las paragrafias literales). La entrada correspondiente al estímulo y a la respuesta se seguirá de tres posibilidades: el símbolo (Gi; el prefijo denota «identidad») cuando el grafema producido y el pretendido son potencialmente representativos del mismo fonema; el símbolo (Gs; el prefijo denota «similitud») cuando las unidades substituyente y substituida se correspondan con fonemas que no difieren más que por uno de sus rasgos constitutivos; y el símbolo (G+) se utilizará para errores en los que la distancia entre las dos unidades sea mayor (de esta forma, G+ será un símbolo potencialmente válido para paragrafias grafémicas y literales): – jefe [‘xefe] ^ gefe [‘xefe] = (Gi) – bicicleta [biθi’kleta] ^ vizicleta [biθi’kleta] = (Gi;Gi) – domingo [do’mingo] ^ tomingo [to’mingo] = (Gs) – ciencia [‘θjenθja] ^ cienzia [‘θjenθja] = (Gi) – ciencia [‘θjenθja] ^ ciensia [‘θjensja] = (Gs) – ciencia [‘θjenθja] ^ ciendia [‘θjendja] = (G+) De hecho, en la misma línea podría ser válida una distinción entre una potencial paralexia fonética (la palabra substituyente y la palabra substituida difieren en un único rasgo fonético) y una paralexia fonémica (las dos palabras difieren en más de un rasgo); sin embargo, en lo oral, esta diferenciación es mucho más difícil de percibir si no se realiza un análisis fonético muy preciso. Neologismos En afasiología, se habla de neologismos para designar las entidades, orales o escritas, que, aunque sean similares a palabras en cuanto a su estructura subléxica y/o el contexto en el que aparecen, no figuran en los diccionarios y el oyente o lector no las puede relacionar con una posible palabra correcta (Lecours, 1982a, 1982b, 1993). Es evidente que esta noción es inestable, ya que depende de una interacción entre, al menos, dos individuos: así, por ejemplo, si un enfermo pronuncia [inati’tal] en el contexto de una frase poco informativa, el examinador dirá que ha producido un neologismo; pero si se produce la misma secuencia cuando el paciente intenta leer la palabra inhabitual, el examinador reconocerá la existencia de una paralexia fonémica. Este ejemplo no debe entenderse en el sentido de que todos los neologismos de la afasiología son parafasias fonémicas complejas: existen múltiples razones para creer que la génesis de los neologismos puede responder a diversos mecanismos psicopatológicos y que se trata de producciones en las que el neologismo no puede equipararse a ninguna palabra en particular (Lecours, 1982a; Lecours, Osborn, Travis, Rouillon y LavalléeHuyng, 1981). Si se considera que alguna de las respuestas del enfermo difiere considerablemente del estímulo propuesto hasta el punto de no poder realizar un análisis útil, la respuesta se calificará como neologismo y se anotará el símbolo (N). 151 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES – judío [χu’ðio] ^ galío [ga’lio] = (N) – kilómetro [ki’lometɾo] ^ cironerto [θiɾo’neɾto] = (N) – herramientas ^ bemetiendas = (N) – corazón ^ cazeríe = (N) DISCUSIÓN: ¿CÓMO ELEGIR UNA ANOTACIÓN? Ante varias desviaciones verbales como, por ejemplo, cuando un sujeto lee [‘θjero] (cierro) ante ciervo, puede plantearse la cuestión de decidir cuál de las dos descripciones posibles es la más importante: ¿se trata de una paralexia verbal formal?, ¿o es una paralexia fonémica? o bien –y esto sería posible– ¿se trata de ambas cosas? (Lecours, Deloche y Lhermitte, 1973). Si el mismo error se produjera al dictado, es posible apuntar la posibilidad de una paragrafia verbal formal, de una paragrafia grafémica y/o de una paragrafia literal. De hecho, todas las paragrafias grafémicas pueden, sin excepción, anotarse como paragrafias literales (ya hemos comentado la anotación G+), aunque esto supondría ignorar el hecho de que las substituciones de letras en las paragrafias grafémicas muchas veces no son substituciones de grafemas. A modo de ejemplo, y suponiendo que el índice «0» o «-» representa una distancia paradigmática de cero, se podría sugerir una anotación de errores de la siguiente forma: – jefe [‘xefe] ^ gefe [‘xefe] = (Gi), y también (1-2)(-) – bicicleta ^ vizicleta = (Gi;Gi), y también (1-2)(-), (3-2)(-) – domingo [do’mingo] ^ tomingo [to’mingo] = (Gs), y también (1-2)(1) Sin lugar a dudas, el problema de las descripciones múltiples es importante. No es extraño que la constelación semiológica de una afasia de conducción implique una producción patognomónica de parafasias fonémicas unidas a una producción de parafasias verbales formales. Las unas y las otras pueden, en algunos casos, producirse en la lectura y, por lo tanto, recibir el nombre de paralexias (Nespoulous, Joanette, Ska, Caplan y Lecours, 1987). El paciente que dice [restaɾu’taɾ] cuando quiere decir [restau’ɾaɾ] (restaurar), es el mismo que el que dice proceso ([pɾo’θeso]) en lugar de progreso ([pɾo’gɾeso]). 152 Igualmente, no es extraño suponer que un enfermo puede producir casi únicamente paragrafias literales, mientras que otro puede producir casi únicamente paragrafias grafémicas. Esto se observa claramente pasado un cierto tiempo de evolución (sobre todo para las paragrafias literales) en el transcurso de una afasia de evolución favorable, en el contexto clínico de un deterioro progresivo, de las habilidades inherentes al lenguaje escrito; pero ¿qué clasificación se debe seguir si las paragrafias grafémicas pueden siempre ser susceptibles de una descripción literal? Ante esta problemática, en este artículo se opta por sugerir un sistema en el que se distingan los errores que producen como resultado una palabra «legal» de aquéllos que produzcan resultados «ilegales». En el primer caso, es decir, cuando la paralexia y/o la paragrafia producen como resultado una palabra real, se emplean dos anotaciones: primero, la anotación descrita anteriormente acerca de las desviaciones verbales cuando el error sea de tipo léxico (cuando la palabra producida sea una palabra de la lengua, aunque no sea la palabra pretendida); y, segundo, si la desviación recae en un fonema (afectando algún morfema), se anotará el error en tanto que desviación lexémica, derivativa o flexiva. Por lo que se refiere a los errores en unidades subléxicas (y que producen resultados que no son palabras reales de la lengua), su anotación no representa ningún problema si se trata de paralexias fonémicas, tal y como se ha ido viendo a lo largo de las páginas precedentes; no obstante, las cosas se complican algo ante las paragrafias literales y grafémicas. En estos casos, la anotación de los errores depende de la noción de distancia paradigmática: serán paragrafias grafémicas los errores en los que una anotación del tipo Gi y/o Gs consista en una anotación literal que no implica una substitución, o incluso cuando implica al menos una substitución acompañada del índice (-); por su parte, serán paragrafias literales las desviaciones simples o múltiples de tipo adición, omisión, desplazamiento y/o subsitución literales en las que estas últimas son susceptibles de una descripción de tipo G+. Habría que decir, finalmente, que este sistema de anotación representa un intento de sintetizar los conocimientos lingüísticos en el ámbito de la neuropsicología (cfr, también, Nespoulous y Lecours, 1984). No obstante, hay que concienciarse que el trabajo acaba de comenzar y quedan, sin lugar a dudas, todavía muchas lagunas por llenar. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. BIBLIOGRAFÍA Alajouanine, Th., Lhermitte, F., Ledoux, M., Renaud, D., Vignolo, L. (1964). Les composantes phonémiques et sémantiques de la jargonaphasie. Revue Neurologique, 110, 5-20. Ardila, A. (1991). Errors resembling semantic paralexias in Spanish-speaking aphasics. Brain and Language, 41, 437-445. Ardila, A., Rosselli, M., Pinzón, O. (1989). Alexia and agraphia in Spanish speakers: CAT correlations and interlinguistic analysis. En: Ardila, A., Ostrosky-Solis, F., eds. Brain Organization of Language and Cognitive Processes. Plenum, New York, 147-175. Cuetos, F., Valle, F., Suárez, M. P. (1996). A case of phonological dyslexia in Spanish. Cognitive Neuropsychology, 13 (1), 1-24. Diéguez-Vide, F., Peña-Casanova, J. (1996). Lingüística y clínica: aproximación a la afasiología lingüística. En: M. Fernández-Pérez, coord. Avances en Lingüística Aplicada. Universidade de Santiago de Compostela, 303-372. Ferreres, A. R., Miravalles, G. (1995). The production of semantic paralexias in Spanish speaking aphasic. Brain and Language, 49, 153-172. Joanette, Y., Keller, E., Lecours, A. R. (1980). Sequences of phonemic approximations in aphasia. Brain and Language, 11, 30-44. Lecours, AR. (1982a), On neologisms. En: Mehler, J., Walker, E. C. T., Garrett, M., eds. Perspectives on Mental Representation. Erlbaum, Hillsdale, 217-247. Lecours, A. R. (1982b). Simulation of speech production without a computer. En: Arbib, M., Caplan, D., Marshall, J. C., eds. Neural Models of Language Processes. Academic Press, New York, 345-370. Lecours, A. R. (1993). Glossomania and glossolalia in schizophasia and their linguistic kinships to the jargonaphasias. En: Blanken, G., Dittmann, J., Grimm, H., Marshall, J. C., Wallesh, C. W., eds. Linguistic Disorders and Pathologies. Walter de Gruyter, Berlin, 543-550. Lecours, A. R., Lhermitte, F. (1969). Phonemic paraphasias: Linguistic structures and tentative hypotheses. Cortex, 5, 193-228. Lecours, A. R., Lhermitte, F. (1970). Recherches sur le langage des aphasiques: 2. Mesure des relations de similarité entre unités linguistiques et modèle de référence pour la description des transformations aphasiques. Encéphale, 59, 547-574. Lecours, A. R., Lhermitte, F. (1979). L’Aphasie. Flammarion, Paris. Lecours, A. R., Deloche, G., Lhermitte, F. (1973). Paraphasies phonémiques: Description et simulation sur ordinateur,. En: Colloques IRIA-Informatique Médicale (I). Institut de Recherche d’Informatique et Automatique, Rocquencourt, 53-84. Lecours, A. R., Lupien, S., Bub, D. (1990). Semic extraction behavior in deep dyslexia: Morphological errors. En: Nespoulous, J. L., Viliard, P, eds. Morphology, Phonology abd Aphasia. Springer-Verlag, New York, 60-71. Lecours, A. R., Osborn, E., Travis, L., Rouillon, F., LavalléeHuyng, G. (1981). Jargons. En: Brown, J. W. Jargonaphasia. Academic Press, Nueva York, 9-38. Nespoulous, J. L., Lecours, A. R. (1984). Clinical description of aphasia: Linguistic aspects. En: Caplan, D., Lecours, A. R., Smith, A., eds. Biological Perspectives on Language. The MIT Press, Cambridge (Mass.), 141-157. Nespoulous, J. L., Joanette, Y., Ska, B., Caplan, D., Lecours, A. R. (1987). Production deficits in Broca’s and conduction aphasia: Repetition versus reading. En: Keller, E., Gopnik, N., eds. Motor and Sensory Processes of Language. Erlbaum, Hillsdale, 53-82. Peña-Casanova, J. (1990). Normalidad, semiología y patología neuropsicológicas. Masson, Barcelona. Peña-Casanova, J., Pérez-Pamies, M. (1995). Rehabilitación de la afasia y trastornos asociados. Masson, Barcelona (2ª edición). Ruiz, A., Ansaldo, A. I., Lecours, A. R. (1994). Two cases of deep dyslexia in unilingual hispanophone aphasics. Brain and Language, 46, 245-256. Valle-Arroyo, F. (1989). Reading errors in Spanish. En: Aaron, P. G., Joshi, R. M., eds. Reading and writing disorders in different ortographic systems. Kluwer, Dordrecht, 163-175. Correspondencia: Jordi Peña-Casanova Secció de Neuropsicología Hospital del Mar Pg. Marítim, 25-29 08003 Barcelona 153