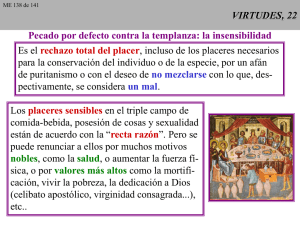

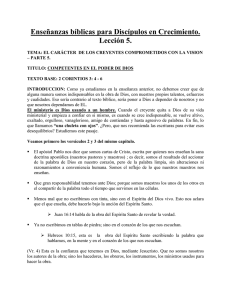

la vida virtuosa - Daily Biblical Sermons

Anuncio