235 Sergio Sánchez Collantes, El azote de la plebe, Gijón, Za

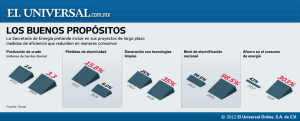

Anuncio

Carlos Larrinaga Sergio Sánchez Collantes, El azote de la plebe, Gijón, Zahorí Ediciones, 2014, 201 pp. Conocido por sus trabajos sobre el republicanismo, la obra que ahora nos presenta el profesor Sánchez Collantes formó parte de su tesis doctoral, la cual se publicó en formato de libro hace pocos años: Demócratas de antaño. Republicanos y republicanismos en el Gijón decimonónico (Gijón, 2007). Para ser más exactos, aquel capítulo de la tesis se ha visto enriquecido notablemente introduciendo nuevos aportes documentales. Lo cual le ha permitido darnos un panorama muy preciso de lo que supusieron para las clases medias y bajas las quintas (reemplazo anual para el servicio militar) y el impuesto de consumos. Dos auténticos azotes de la plebe, como ha querido el autor referir en un título, a mi juicio, muy acertado, ya que refleja a la perfección la pesada carga que ambas prestaciones, una personal y otra fiscal, supusieron no solo para un buen número de asturianos, sino de españoles en general. Así pues, aunque esta investigación esté centrada únicamente en el Principado, lo cierto es que por las fuentes y la metodología empleadas, el estudio de Sánchez Collantes puede servir de ejemplo para el resto de las provincias españolas de régimen común. En las de régimen concertado (las vascas y Navarra), por sus peculiares condiciones fiscales, las fuentes a emplear serían otras, aunque los impuestos de consumos, por ejemplo, fueron los tributos más socorridos tanto en tiempos de la Diputación Foral como durante la vigencia de los Conciertos Económicos. Esta es, sin duda, una razón de peso para reivindicar esta obra como un libro de referencia en la materia, pero no solo eso. Hay que señalar la pertinencia de una investigación como esta, ya que, aparte de otras calamidades a las que tuvo que hacer frente la plebe en general, lo cierto es que estas dos prestaciones constituyeron un auténtico quebradero de cabeza a lo largo de todo el siglo xix, no en vano estuvieron en el origen, sobre todo los impuestos de consumos, de la mayoría de los conflictos socioeconómicos, e incluso políticos, de la época. En el caso de estos gravámenes, no debemos olvidar lo injusto que suponía que quienes menos medios tenían debían hacer afrontar los mismos en claras condiciones de inferioridad frente a las capas más privilegiadas de la población, ya que este tipo de tributos no discriminaba por renta. Y si tenemos en cuenta que un importante número de productos de primera necesidad estuvieron gravados con este impuesto, no son de extrañar las constantes peticiones de su rebaja o supresión por parte de las clases menesterosas para aliviar su condición 235 16082_RHI_60_tripa.indb 235 20/10/15 13:48 El azote de la plebe económica. Evidentemente, la falta de un sistema tributario moderno, con un predominio de los impuestos indirectos, hizo que los consumos constituyeran durante buena parte de esa centuria la gran partida de ingresos de la Hacienda, por lo que las protestas fueron continuas, así como las riñas en los fielatos, los actos de contrabando o las adulteraciones de los productos. A este respecto, los casos analizados por Sánchez Collantes en diferentes localidades asturianas son un ejemplo excelente de lo que sucedió en otras muchas provincias españolas. En este sentido, aparte de algunos estallidos violentos, que recordaban a los típicos motines de subsistencia de otras épocas, lo cierto es que ya se constatan manifestaciones mucho más ordenadas y a veces de carácter multitudinario, en las que participaron habitualmente elementos republicanos locales, cuando no también socialistas y anarquistas. A decir verdad, fueron los primeros, los republicanos, quienes, al dar voz a las clases humildes y al movilizarlas, contribuyeron a la irrupción de las masas en la vida política española del último tercio del siglo xix y principios del xx. Pero si los consumos fueron unos impuestos odiados por la plebe por la injusticia que suponían y por la merma de la capacidad adquisitiva que implicaban, las quintas, o «tributo de sangre», no lo fueron menos. El pago de la redención o de la sustitución implicaba, sin duda, una desventaja evidente para las familias más desfavorecidas. Primero, porque no contaban con los medios suficientes para librar a sus hijos de la prestación y, sensu contrario, porque la necesidad de recursos inmediatos hacía que los jóvenes de esas familias sirvieran de carne de cañón. Y, segundo, porque la duración del servicio militar era excesivo: entre siete y ocho años, reducidos a cuatro en 1876 y a tres en 1882. Pues bien, durante ese largo periodo se privaba a las familias del imprescindible valor económico que suponían esos jóvenes en edad de trabajar. Más aún, la cosa no sería tan traumática si regresaban vivos, ya que, en caso de fallecimiento, aparte de la lógica pérdida sentimental, la pérdida económica era evidente, ya que se había invertido en un hijo que apenas había rentado. Sin duda, todas estas circunstancias son pruebas del descontento que el servicio de quintas provocó en la plebe durante la segunda mitad del siglo xix. Descontento perfectamente captado en el libro de Sánchez Collantes, quien, además, demuestra cómo Asturias, por su peso demográfico, fue la tercera provincia de España en lo que a contribución de soldados se refiere a lo largo de buena parte del siglo xix. No sorprende, por tanto, que la deserción fuera algo muy común, siendo Galicia y Asturias las dos regiones donde este fenómeno estuvo más generalizado. Era una forma más de manifestar el rechazo a un sistema de tal naturaleza. Un descontento atenuado en parte en 1912, cuando se implantó el servicio militar obligatorio que vino a sustituir a las quintas. Siendo estos los dos aspectos clave en torno a los cuales giraron las protestas de las clases menos pudientes de la sociedad asturiana, y también española, el libro de Sánchez Collantes aborda un tema poco tratado desde el punto de vista político y social. Desde luego, para el tema de los consumos, mucho se ha escrito desde la historia de la Hacienda (por ejemplo, el ya clásico libro de Artola (1986) La Hacienda española del siglo xix o los trabajos más recientes de Comín (1996) Historia de la hacienda pública. ii. España (1808-1995) o de Vallejo (1996) «El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo xix», RHE, 14-2, 1996, 236 16082_RHI_60_tripa.indb 236 20/10/15 13:48 Carlos Larrinaga entre otros), pero no tanto desde la perspectiva aquí tratada y combinada con la otra gran preocupación de la plebe: las quintas. Por ello considero un acierto del autor el haber abordado ambas cuestiones como un todo en un libro como este. Y más aún por haber incluido la dimensión política que tuvo, donde los republicanos, como ya se ha dicho, tuvieron un protagonismo especial. Con un peso específico en el panorama político asturiano, resulta lógico el papel que desempeñaron en las manifestaciones que recorrieron las calles de las distintas localidades del Principado pidiendo la abolición de dos contribuciones especialmente gravosas para los más humildes. De ahí la relevancia de un estudio de caso que puede servir de modelo para otros análisis semejantes. Carlos Larrinaga Universidad de Granada 237 16082_RHI_60_tripa.indb 237 20/10/15 13:48