La vida cotidiana

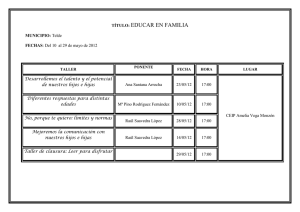

Anuncio