La geografía y etnografía en época clásica

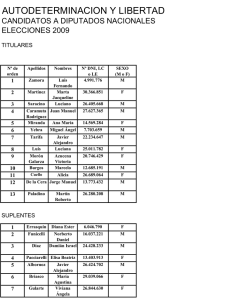

Anuncio