elevada incidencia de atresia del conducto auditivo externo en una

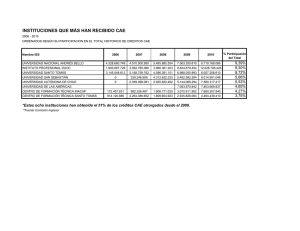

Anuncio

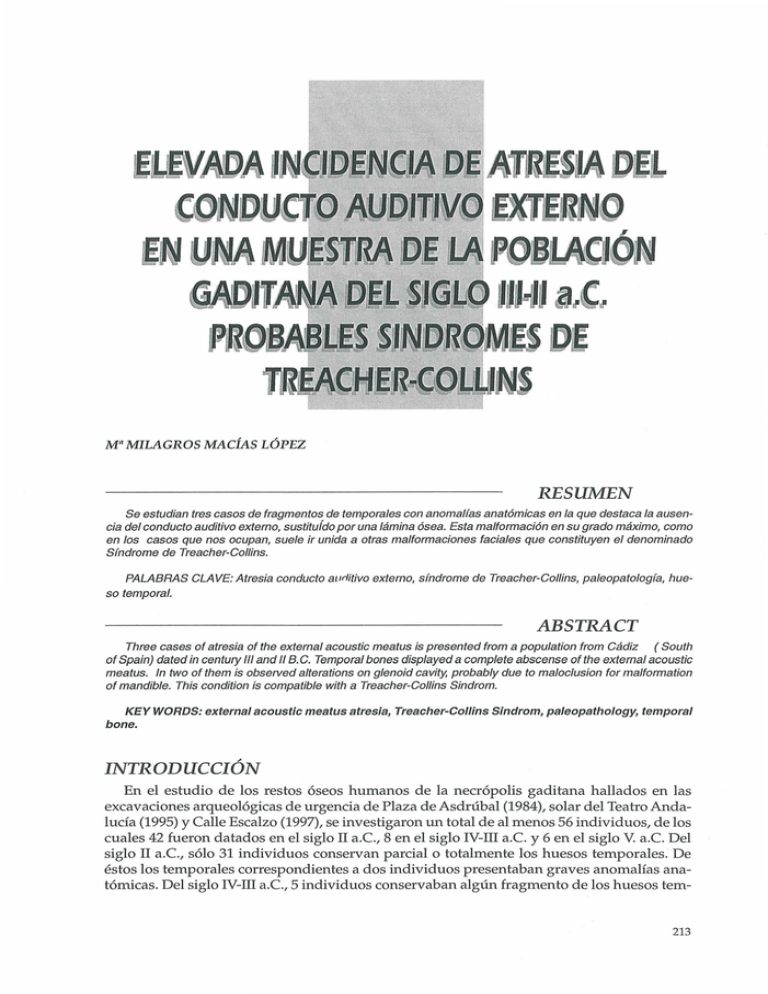

M n MILAGROS MACÍAS LÓPEZ RESUMEN Se estudian tres casos de fragmentos de temporales con anomalías anatómicas en la que destaca la ausencia del conducto auditivo externo, sustituído por una lámina ósea. Esta malformación en su grado máximo, como en los casos que nos ocupan, suele ir unida a otras malformaciones faciales que constituyen el denominado Síndrome de Treacher-Collins. PALABRAS CLAVE: Atresia conducto aurfitivo externo, síndrome de Treacher-Collins, paleopatología, hueso temporal. ABSTRACT Three cases of atresia of the external acoustic meatus is presented from a population from Cádiz ( South of Spain) dated in century 11I and 11 B. C. Temporal bones displayed a complete abscense of the external acoustic meatus. In two of them is observed alterations on glenoid cavity, probably due to maloclusion for malformation of mandible. This condition is compatible with a Treacher-Collins Sindrom. KEY WORDS: external acoustic meatus atresia, Treacher-Collins Sindrom, paleopathology, temporal bone. INTRODUCCIÓN En el estudio de los restos óseos humanos de la necrópolis gaditana hallados en las excavaciones arqueológicas de urgencia de Plaza de Asdrúbal (1984), solar del Teatro Andalucía (1995) y Calle Escalzo (1997), se investigaron un total de al menos 56 individuos, de los cuales 42 fueron datados en el siglo II a.c., 8 en el siglo IV-III a.c. y 6 en el siglo V a.c. Del siglo II a.c., sólo 31 individuos conservan parcial o totalmente los huesos temporales. De éstos los temporales correspondientes a dos individuos presentaban graves anomalías anatómicas. Del siglo IV-III a.c., 5 individuos conservaban algún fragmento de los huesos tem- 213 porales, uno de ellos con anomalías anatómicas análogas a las de los individuos anteriores. Del siglo V a.c. ninguno de los individuos conservaban fragmentos de los huesos temporales. N°IND. ALGúN FRAGM. HUESO TEMPOR. Va.e. 6 O O O IV-III a.e 8 5 4 1 (20%) II a.e. 42 31 16 2 (6,4%) Total IV-II 50 36 20 3 (8,3%) SIGLO AMBOS TEMPOR. ATRESIA CAE Los individuos afectados por las anomalías anatómicas son los siguientes: - Individuo AS-84-T-17-A (s. Ir a.c.). Su índice de conservación es inferior al 25 %. Sólo ha llegado para su estudio y de forma incompleta, la parte central e izquierda del cráneo. Las características anatómicas de las zonas que se conservan indican que se trata de un individuo femenino. La edad, atendiendo al grado de fusión de las suturas craneales (MARTÍN, cit en REVERTE, 1991), se sitúa entre 40-50 años. Otras patologías observadas: el borde de fractura de los huesos parietales presentaban unas celdillas diploicas disminuídas de tamaño y ligeramente aumentadas en su número, aunque no afectaba a las tablas, con un aumento de hueso compacto. Tanto el grosor como la forma son normales. La radiografía mostró unos parietales y occipital muy esclerosados. El hueso frontal mostraba una trabeculación diploica normal. - Individuo AS-84-T-33-A. Su índice de conservación es inferior al 25%. Sólo ha llegado para su estudio un fragmento de frontal con la órbita, varios de parietal, occipital y dos fragmentos de ambos temporales. Todos ellos presentan características femeninas. Del esqueleto postcraneal se conservan: la clavícula izquierda, diáfisis femorales, varios cuerpos vertebrales y algunos huesos del tarso y carpo. Todos ellos son muy gráciles y sus diámetros se encuentran dentro de los hallados en esta población para el sexo femenino. La edad, atendiendo al grado de fusión de las suturas craneales (MARTÍN, cit. en REVERTE, 1991), es de 40-50 años. Otra patología observada es la fusión del ligamento amarillo en el lado de derecho en dos vértebras dorsales. - Tumba ES-97-T-22 (siglo IV-III a.c.). Esta tumba forma parte de un conjunto de seis (tumbas n° 16; 17; 18; 19; 22 Y23) construídas con sillares monolíticos de piedra ostionera y fueron saqueadas en época romana (era Julio-Claudia). (BLANCO & SIBÓN, 1997). En el saqueo se produjo la mezcla de restos óseo entre las tumbas colindantes. De ellas sólo han sido estudiadas la T-23 y la T-22. Los huesos individualizados por los arqueólogos como tumba 22, corresponden a distintos individuos (al menos tres). La mayoría de los huesos postcraneales son compatibles con el mismo individuo, al que se ha considerado como T-22 propiamente dicho. Se trata de un individuo de sexo masculino, con una edad superior a 50 años, y estatura aproximada de 1,57 mts. (MACÍAS, 1997). Entre los restos óseos de esta tumba se hallaron dos fragmentos de huesos temporales con graves anomalías anatómicas, que no pertenecen a dicho individuo. Podría corresponderse con otros restos esqueletales compatibles con un individuo femenino. Sin embargo, para su confirmación sería necesario estudiar el conjunto de todos los huesos de las seis tumbas para correlacionar, con más versatilidad, los restos correspondientes a los distintos individuos (MACÍAS, 1997). 214 DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALÍAS ANATÓMICAS HALLADAS EN LOS FRAGMENTOS TEMPORALES - Individuo AS-84-T-17 (s. II a.c.). El fragmento de temporal derecho mide 62 mm en su diámetro anteroposterior y 40 mm en su diámetro craneocaudal máximo, correspondiendo al temporal derecho. Se conserva, separada del fragmento, la porción interna y media del peñasco del mismo lado. Su cara anterosuperior está parcialmente destruída así como sus dos caras inferiores, a pesar de 10 cual se observa la fosa yugular y el conducto carotídeo. Falta la porción ósea que uniría el peñasco a la porción mastoidea.(figura 1 y 2) Fig 1. Temporal derecho normal. Fig 2. Fragmento de temporal derecho. Individuo AS-84-T-17 En este fragmento se puede diferenciar dos porciones: una anterior y otra posterior demarcadas por la cisura petroescamosa en su cara externa. En la cara interna se encuentra prácticamente fusionada. En la cara externa de la porción anterior se observa la cavidad glenoidea, formada sólo a partir de la concha o escama. No forma parte de su cara posterior el hueso timpánico como ocurre en la conformación normal de la misma. La cavidad glenoidea es profunda, su borde superoposterior ancho y romo, con una prolongación de su superficie articular de forma semicircular y de la cual parte en dirección anterior la raiz de la apófisis cigomática. En cuanto a la escama propiamente dicha, sólo se conserva una pequeña porción por encima de la cavidad glenoidea. Posterior a la sutura petroescamosa y en la zona correspondiente al CAE, se encuentra una lámina ósea gruesa (5 mm aproximadamente) y de superficie lisa tanto en su cara exo como endocraneal. En ésta última no hay vestigios de la porción petrosa que debería estar continuando interiormente al CAE. Debajo de dicha membrana aparecen tres orificios: el de mayor tamaño (8,3 mm), con morfología oval en sentido anteroposterior, y dos más pequeños y redondeados próximos a su porción anterior y posterior, respectivamente. Por detrás y debajo de esta menbrana ósea y, en la zona correspondiente a la región mastoidea, aparece un engrosamiento óseo atravesados por varios conductos, uno de los cuales puede identificarse como el agujero estilomastoideo, por el que pasa el nervio facial. Su cara endocraneal consiste en una pequeña masa ósea cuya compacta destruída, deja entreveer una esponjosa 215 de pequeñas celdillas atravesadas por un par de conductos. El temporal izquierdo aparentemente está bien conformado. Sin embargo, el CAE termina en un fondo de saco. La radiografía del mismo mostró unas celdillas mastoideas muy esclerosadas y el TAC puso de manifiesto la ausencia de la cavidad timpánica, sustituída por hueso escleroso, lo que se traduce por una agenesia o aplasia del oido medio. - AS-84-T-33 (s. II a.c.). En esta tumba aparecieron dos fragmentos correpondientes a cada uno de los temporales. El fragmento del temporal derecho mide 62 mm de largo y 42 mm de ancho. El izquierdo: 49 mm y 35 mm., repectivamente. Como en el caso anterior, la cisura petroescamosa (bien patente en la cara endo y exocraneal) demarca dos zonas, una anterior que contiene la cavidad glenoidea con un borde posterosuperior muy grueso y romo, y escasa porción de la concha temporal. Posterior a la sutura petroescamosa y en el lugar correspondiente al CAE, existe una estrecha membrana ósea rodeada en su parte posterior por una leve cresta ósea en forma semicircular. Por debajo de ella el tejido óseo se encamina en dirección posterior formando lo que al parecer podría ser parte de un conducto. Este conducto, es poco probable que se trate de vestigios del CAE pues toma una dirección totalmente opuesta a la dirección anatómica. El resto de las estructuras conservadas son semejantes al caso anterior. - ES-97-T-22 (s. IV-III a.c.). (figura 3) El fragmento óseo perteneciente al temporal derecho, mide 35 mm de diámetro anteroposterior máximo y 34 mm de diámetro máximo craneocaudal. En él sólo se observan la cisura petroescamosa, tanto en su cara endo como exocraneat anterior a la cual se encuentra la cavidad glenoidea con un borde posterosuperior muy grueso y romo. Por detrás de la misma sólo se conserva 8 mm de lámina ósea. El fragmento de temporal izquierdo mide 57 mm en su diámetro anteroposterior y 42 mm en su diámetro craneocaudal máximo. Al igual que el fragmento de temporal descrito anteriormente, presenta dos partes bien diferenciadas por la presencia de una cisura petroescamosa, bien patente en la cara exo y endocraneal. En su porción anterior sólo se conserva la cavidad glenoidea, formada exclusivamente por la porción de la concha, no participando en su conformación el hueso timpánico. La cavidad glenoidea es poco profunda y presenta un borde posterosuperior muy romo y grueso, en cuya porción posterior muestra un pequeño crecimiento óseo de superficie porosa. Fig 3. Fragmento de temporal izquierdo. Tumba ES-97- T-22 1: Cavidad glenoidea. 2: Conducto Auditivo Externo. 3: Lámina ósea atrésica del CAE. 4: Mastoides. 5: Sutura petroescamosa. En la zona correspondiente al CAE, aparece una membrana ósea muy delgada de concavidad externa y delimitada en su parte superior y posterior por una cresta en forma de semiluna, y que se correspondería con la misma porción del anillo timpánico fetal. Debajo de la citada membrana, y al igual que en el caso anterior, se observa un orifico oval (8 mm) con dos pequeños orificios redondeados próximos a sus extremos anterior y posterior, respectivamente. En la porción correspondiente a la mastoides existe un pequeño engrosa- 216 miento óseo, con varios conductos que les atraviesa, identificándose el agujero estilomastoideo. En esta zona se aprecia los vestigios de una gran cavidad, de dimensiones 19 mm de alto por 15 mm de ancha. En resumen, y a pesar de que en los tres casos sólo poseemos fragmentos del hueso temporal, podemos observar las siguientes anomalías comunes (a excepción del individuo AS84-T-17, en el que el temporal izquierdo es macroscópicamente normal salvo el fondo de saco que presenta el CAE): 1.- La porción escamosa de los huesos temporales permanece claramente delimitada del resto de las porciones constituyentes del hueso temporal por la cisura petroescamosa. En condiciones normales esta cisura se encuentra soldada en el adulto, no quedando vestigios de ella. Tampoco se ha desarrollado hacia atrás para rodear por arriba al conducto auditivo externo (porción retromeática de la concha), y la cavidad glenoidea está exclusivamente formada por este hueso, no participando el hueso timpánico para ampliar su cara posterior como ocurre en el sujeto normal. En todos los casos que nos ocupa, la cara posterior dicha cavidad es muy pequeña, terminando en un amplio borde romo muy grueso. 2.- Ausencia del conducto auditivo externo sustituido por una membrana ósea, que en el caso del individuo AS-84-T-17 es relativamente gruesa y en el caso del individuo ES-97T-22 es una delgadísima lámina limitada por una cresta posterior en forma semiluna. En el individuo AS-84-T-33 es muy estrecha y relativamente gruesa. En sus caras endocraneales no existe vestigios de desarrollo de la porción petrosa en esta zona. 3.- Posterior a la lámina ósea, presentan una zona mastoidea parcialmente destruída, que impide conocer cómo fué el desarrollo de la misma. Sin embargo, la clara presencia de una gran cavidad en el individuo ES-97-T-22, indica que el desarrollo debió ser anómalo, al menos para este individuo. Todas estas anomalías son compatibles con la Atresia Congénita del Conducto Auditivo Externo. La membrana ósea (lámina atrésica), representa la porción timpánica no perforada del hueso temporal. Para comprender las alteraciones anatómicas de los fragmentos de temporales que aquí describimos, es necesario hacer un brevísimo recuerdo del desarrollo del hueso más complejo del equeleto. PATOGENIA La canalización del oído externo (conversión del círculo timpánico en cilindro) ocurre durante el 6° mes de vida intrauterina y es durante este periodo en que presumiblemente se produce la atresia (BELLUCI, 1991). Es probable que el no desarrollo de la porción timpánica halla inhibido el desarrollo normal de la porción escamosa y petrosa, ya que en los casos que nos ocupan, la primera no se ha desarrollado hacia atrás y arriba para rodear por la cara externa a la porción timpánica que se convertiría en el CAE. El laberinto y el oído interno se desarrollan a partir del tejido primordial, diferente por completo, el cual rara vez está influído por el desarrollo del oído medio (excepto la región de la ventana oval), por lo que en mucho de estos casos la función coclear es normal (BALLENGER, 1981). Como la falta de desarrolllo de una porción influye sobre las zonas vecinas y en todo el desarrollo subsiguiente, no es sorprendente que se presente una combinación de defectos de los oidos externos y medios, y muchas veces con defectos congénitos de otros sistemas (BELLUCI,1991). CLASIFICACIÓN DE LAS ATRESIAS Las atresias del CAE se clasifican según Henner (cit. en BALLENGER, 1981) en: 217 - Clase 1 o atresia auris minima: cursa con anomalías de escasa importancia. El conducto auditivo externo puede ser más pequeño de lo habitual, pero la membrana timpánica es móvil. - Clase n o atresia auris media: existe microtia de grados variados asociada con ausencia total o parcial del conducto auditivo externo, los huesecillos aparecen deformados. El oído medio presenta un tamaño prácticamente normal. - Clase nI o atresia auris mayor: representa el grado más intenso de malformación. Las malformaciones de clase n se combinan con una acentuada limitación de la caja del tímpano y del desarrollo de las celdas mastoideas. En muchos casos falta por completo el oído medio, a menudo con nulo desarrollo de la Trompa de Eustaquio. En algunos casos existe parálisis facial congénita del lado afecto. Los defectos de las clases n y nI pueden formar parte de síndromes de disóstosis maxilofacial, como el Síndrome de Treacher-Collins que comprende las siguientes anomalías: microtia, atresia del CAE, malformación del martillo y yunque, maxilar corto y deformado, ojos dirigidos hacia abajo con escotaduras en los párpados inferiores, colobomas y aplasia o hipoplasia de los huesos malares y maxilares superiores. El proceso puede ser unilateral, pero por lo común tiene carácter bilateral. Casi siempre existe micrognatia, paladar ojival o fisura palatina y maloclusión dentaria. Aunque se desconoce aún, los factores etiológicos que ejercen influencia sobre el desarrollo anómalo del oído, Hodges et al, (1991) argumentan que no se debe a una anormalidad genética, sino que estaría más bien relacionado con influencias externas intrauterinas que actúan durante el primer mes de embarazo, y principalmente, en las primeras seis semanas de vida (como por ejemplo, el virus de la rubeola). Otros autores (BECKER et al, 1986; GALLART, 1992)) atribuyen a esta malformación varias causas: - Factores genéticos: proceso autosómico dominante con alto grado de penetrancia y expresividad variable. Mutaciones genéticas. - Factores exógenos: hipoxia, irradiación, ultrasonidos, talidomida. - Malformaciones multifactoriales y por genes polivalentes (exógena y genéticas). La esperanza de vida para estos individuos es normal, a menos que se acompañen (lo cual es poco frecuente) de malformacione cardiacas, renales o útero bífido (GALLART, 1992). En la literatura paleopatológica consultada, la Atresia del Meato Acústico ha sido publicada por tres autores: Hrdlicka, (1933), el cual describe 7 casos en individuos prehispánicos procedentes de Perú, México y Arkansas en los que el meato acústico estaba completamente ausente; Wells, (1962), presentó un caso de probable atresia del meato acústico del periodo anglosajón de Inglaterra en el cual el canal acústico estaba imperforado. Hodges et al (1990), describen un caso leve de atresia congénita. CONCLUSIONES En los tres casos de atresia de CAE estudiados, se observa que ésta es total, por lo que se clasificarían como Clase III o Atresia Auris Mayor. Es bilateral excepto en el individuo AS84-T-17, que es total en el oído derecho y parcial en el izquierdo. De la Cruz et al (1985) estiman que en la población actual los casos son frecuentemente unilaterales. Hodges et al, (1990), refiere que en las poblaciones actuales el oido derecho tiende a ser más afectado por esta patología que el izquierdo. En la población púnica gaditana con atresia, ésta es total en los tres CAE derechos y en dos izquierdos. No podemos conocer si se acompañó de otras malformaciones faciales, ya que de niguno de los individuos se conservan los huesos correspondientes. Sin embargo, se advierten anomalías en el borde postérosuperior de la cavidad glenoidea, lo cual es indicativo de maloclusión, probablemente producida por alteraciones en la mandíbula o maxilar. Este dato, junto con la atresia total y la bilateralidad de la malformación, nos inclina a pensar que 218 las anomalías reseñadas forman parte de un Síndrome de Treacher-Collins. Aunque el número de individuos estudiados, y dentro de ellos, los que conservan parcial o totalmente los huesos temporales (36 de los que sólo 20 conservan ambos temporales) no son del todo representativo del conjunto de la población gaditana del siglo III-U a.c., hay que resaltar que en el grupo de población del siglo U a.c. la incidencia es del 6,4 % y, para el total de la población estudiada del 8,3 % . Becker et al, (1986) encuentran que las malformaciones simultáneas de oído externo y medio es, en la población actual, de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Jaffe (1969), refiere una incidencia entre los niños Navajos de Nuevo Méjico de 9,7 por 10.000; Aase y Tegtmeier (1977) encuentran entre los indios americanos una incidencia de 5,3 por 10.000; Hodges et al (1990) en la fase prehistórica de Late Woodland (Iowa) anotan 2,1 por 100 (1/48). Es probable que la relativa alta frecuencia de atresia del CAE para la población gaditana sea reflejo del bajo número de temporales estudiados. Para confirmarla sería necesario ampliar los estudios al resto de los individuos excavados y aún no estudiados. En cuanto a edad y sexo, dos de los tres casos son mujeres adultas maduras y el tercero, podría ser compatible también con una mujer adulta, lo cual muestra claramente una prevalencia femenina. Hrdlicka (1933), de siete casos de atresia del CAE halladas en poblaciones prehistóricas, encuentra que cinco, y probablemente una sexta, se dieron en mujeres. Hodges et al (1990) describe un caso, también en un individuo femenino prehistórico de Iowa. En las poblaciones modernas, la atresia del CAE es más frecuente en el sexo masculino (DE la CRUZ, 1985), de lo cual se deduce que ha debido ocurrir un cambio epidemiológico. El que la atresia del CAE aparezca en las poblaciones antiguas con una altísima incidencia en el sexo femenino, indicaría que su causa estaría relacionada, más con una alteración genética ligada al sexo que con una patología infecciosa padecida por la mujer embarazada en los primeros meses de embarazo. En resumen, en la población gaditana del siglo u-u a.c., se halla un elevada incidencia de Atresia del CAE bilateral de clase III, que presumiblemente se encuadra en un Síndrome de Treacher-Collins, con predominio en el sexo femenino. Esta malformación iría acompañada de sordomudez. La alta incidencia registrada puede relacionarse con el bajo número de individuos con temporales estudiados (36). Sin embargo Hodges et al (1990) que estudian 48 individuos encuentra una incidencia del 2,1 %, mientras en la población aquí analizada es del 8,3 %, frente a la incidencia media actual de 1 por 10.000. Por otra parte, aunque la causa de esta malformación pueda ser multifactorial, el hecho de que en los estudios realizados en las poblaciones antiguas, incluyendo la población objeto de este estudio, la incidencia sea femenina casi en el 100%, inclina a pensar en una alteración genética ligada al sexo. INCIDENCIA DE ATRESIA DEL CAE EN DISTINTAS POBLACIONES - Adams et al (1968). Indios americanos nacidos en Servicios Públicos de Salud 4,7 por 10.000 - Jaffe (1969). Niños Navajos de Nuevo Méjico 9,7 por 10.000 - Aase et al (1977). Native Americans 5,3 por 10.000 - Melnick et al (1979). National Collaborative Perinatal Project. Multiétnico - Becker et al (1986). Población actual 1,69 por 10.000 1 por 10.000 - Hodges et al (1990). Fase prehistórica de Late Woodland (Iowa) 2,1 por 100 (1/48) - Macías (1997). Población púnica gaditana 8,3 por 100 (3/36) 219 BIBLIOGRAFÍA BALLENGER, J.J., 1981: Enfermedades de la garganta, nariz y oido. Editorial Jims. Barcelona. BELLUCI, R.J., 1981:» Congenital aural mallormations: diagnosis and treatment». Otolaryngol. Clin. North Am. 14:95-124. BECKER, w.; NAUMAN, H.H.; PFALTZ, C.R., 1986: Otorrinolaringología. Ediciones Doyma. Barcelona. BLANCO JIMENEZ, F.J.; SIBÓN OLANO, J.F., 1997: Inlorme preliminar de las excavaciones realizadas en el solar de la calle Escalzo nQ 2,4,6 y 8. Cádiz. De la CRUZ, A.;LUXFORD"W.M.,1985,: «Congenital atresia 01 the external auditory canal». Laryngoscope 95:421-427. GALART CATALÁ, A., 1992: Pediatría. Síndromes dismorfogenéticos. J. Uriach & Cía S.A. Ediciones Doyma. Barcelona. HODGES, D.C.; HARKER,LA; SHERMER, S.J., 1990: «Atresia 01 the external acoustic meatus in prehistoric populations». Am. J. 01 Phys. Anthropology 83:77·81. HRDLlCKA, A., 1933: «Seven prehistoric american skulls with complete abscense 01 external auditory meatus». Am. J. Phys. Anthropol, 17:355-377. MACíAS, M.,1997 : Estudio de los restos óseos humanos inhumados en el solar de la calle Escalzo nQ 2,4, 6 Y 8. (Cádiz), 1997. (en prensa). POIRIER,J.; COHEN, l.; BAUDET,J., 1974: Embriología humana. Editorial Marbán. Madrid. REVERTE,.J.M., 1991: Antropología Forense. Ministerio de Justicia. Madrid. TESTUT, L.; LARTAJET,A., 1944: Tratado de Anatomía humana. Tomo primero. Salvat editores, SA Barcelona. WELLS, C., 1962: «Three cases of aural pathology 01 Anglosaxon date. J. Laryngo. Otol. 76:931-033. 220