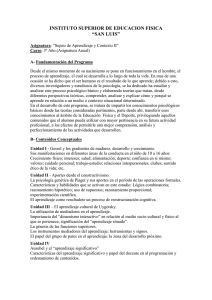

modelos pedagógicos y competencias para la enseñanza en

Anuncio