Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica

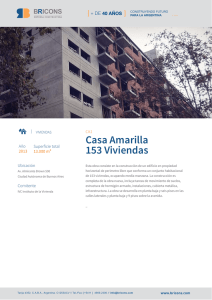

Anuncio