Los indios de las Antillas Menores. De las primeras poblaciones

Anuncio

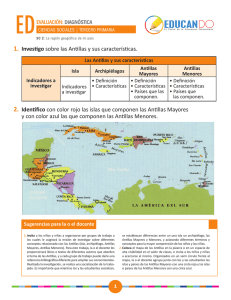

Los indios de las Antillas Menores. De las primeras poblaciones hasta los principios de la colonización europea. Presentación A finales del siglo XV, cuando los primeros navegantes europeos atracan les islas de las Antillas Menores, descubren a una humanidad que les sorprende tanto como les horrorizan y que califican en seguida de caníbal, muy diferente de las de las islas de las Antillas Mayores. El “Taino-Arawak” de las grandes islas es dulce tanto como el “Caribe” de las pequeñas islas es antropófago. Esta característica y esta oposición parecen ocultar todos los demás aspectos de estas sociedades. Pero todos los primeros testimonios, muy parciales en la mayor parte, no son exentos del peso de la imaginación de los europeos de entonces. Si los archivos conservan algunas huellas de los contactos entre españoles y caribes, éstas sólo mencionan eventos precisos : ataques, pillajes, matanzas. Muy pronto, los españoles se desentienden de las poblaciones de estas islas. Los grandes imperios americanos son desde entonces la principal preocupación. Habrá que esperar el siglo XVII y las colonizaciones francesas, inglesas y holandeses, que traen de nuevo a europeos a las orillas de estas pequeñas islas, para tener relatos respecto a este mundo singular que abordan y pretenden poblar pero que les opone resistencia arisca. Pero, ¿estos “Caribes insulares” de las Antillas Menores siguen siendo los mismos que durante la época del descubrimiento? Si los relatos de los cronistas describen en la mayor parte a un mundo casi inamovible, el historiador sabe que uno o dos siglos pueden haber cambiado al mundo caribe, lo que confirman indirectamente algunos autores. Pero aparentemente estos cambios no son los primeros ni los únicos. Dedicamos esta investigación a los indios caribe, desde las migraciones precolombinas hasta la colonización francesa del siglo XVII. Sumarios En busca del caribe perdido – B. GRUNBERG, É. ROULET & B. ROUX La historia de los “caribes insulares” ha permanecido durante mucho tiempo oculta. Este desconocimiento se debe a las propias fuentes sin que no obstante sea ésta la única razón. Así pues, para llegar a conocer la cultura caribe insular se precisa manejar una doble documentación: las fuentes escritas y los datos arqueológicos. La finalidad del programa ANR que aquí presentamos es reunir el conjunto de los documentos originales escritos sobre todo en el siglo XVII e intentar realizar una síntesis de los descubrimientos arqueológicos en las Antillas Menores, especialmente en la zona de las islas que pasan a estar bajo control francés desde 1625-1635. La retranscripción íntegra de las fuentes así como la transposición en un francés actual deberán contribuir a una amplia divulgación, tanto más cuanto el proyecto se proponeponer al alcance de todos el conjunto de datos obtenidos, a fin de que cada cual pueda encontrar, dentro de un ámbito científicamente garantizado, todos los elementos indispensables para el conocimiento de las poblaciones amerindias a principios de la expansión europea en las Antillas Menores. En busca de los caribes arqueológicos – B. BERARD A su llegada a las Antillas Menores los europeos estuvieron en contacto con poblaciones amerindias a las que denominaron "caribes". De este modo, se constituyó un importante corpus de textos relativos a dichaspoblaciones, entre los siglos XV y XVIII. Desde los comienzos de la arqueología en el archipiélago y hasta nuestros días, uno de los retos importantes de la investigación ha sido establecer un vínculo entre estas fuentes históricaslos descubrimientos efectuados en el curso de las excavaciones. Lo que aquí presentaremos será un balance de tales investigaciones. A través de la puesta en evidencia de las grandes etapas por las que ha pasado el tratamiento de esta cuestión, nos será posible observar cómo se ha visto modificada progresivamente la relación de los arqueólogos con las fuentes textuales por una parte y su modo de utilización por otra. Modificación que se ha producido de forma paralela a una discusión mantenida tanto por los historiadores como por los arqueólogos, acerca del valor de los textos de los europeos que versan sobre el poblamiento amerindio en las Antillas Menores. 1 La ocupación amerindia tardía de las Islas de Barlovento (Antillas) y la utilización arqueológica de las fuentes etnohistóricas – A. J. BRIGHT & C. L. HOFMAN Los arqueólogos deben proseguir con un enfoque pluridisciplinar para llegar a interpretaciones sólidas de los restos enigmáticos. Recurren a la etnografía, la etnohistoria, así como la filosofía, la biología y otras disciplinas. Los arqueólogos caribeños cuentan felizmente con numerosas fuentes etnográficas de gran riqueza, que arrojan luz sobre los modos de vida de los amerindios en la región, entre los siglos XVI y XVII. En este artículo, los autores estudian el uso que de las fuentes etnohistóricas hacen los arqueólogos, y ofrecen algunos ejemplos de los descubrimientos arqueológicos que pueden esclarecerse a la luz de tales fuentes. La cavidad sepulcral de Cadet 2 (Capesterre-de-Marie-Galante, Guadalupe) y la cuestión del canibalismo – P. COURTAUD La existencia del canibalismo está íntimamente ligada a las poblaciones de los Caribes. Si bien los testimonios y los relatos antiguos de los primeros exploradores son numerosos, en cambio los indicios arqueológicos resultan particularmente escasos. La cavidad sepulcral de la cueva Cadet, situada en la costa sud de Marie-Galante (Guadalupe), proporciona indicios pertinentes de este tipo de tratamiento del cadáver. Una operación arqueológica ha permitido el descubrimiento de restos humanos, buena parte de los cuales presentaba marcas superficiales debidas a acciones de desarticulación y de descarnamiento. La asociación de vestigios arqueológicos tales cuales cerámicas y un hacha pulida constituye indicios de una auténtica práctica funeraria y permite por lo tanto refutar la existencia de todo canibalismo circunstancial u ocasional. Esta cueva fue utilizada en el periodo "peri-contacto", lo que la sitúa en un periodo contemporáneo de la cultura caribe. Aquí exponemos los diversos trabajos arqueológicos y biológicos que contribuyen a documentar este descubrimiento, que conserva toda su originalidad en lo que respecta las Antillas Menores. El léxico en lengua caribe del Manuscrito de Carpentras (1620) – S. de PURY-TOUMI La segunda parte del Manuscrito de Carpentras, que trata del encuentro entre los indios de la Dominica y de los franceses en 1619, está salpicada de vocablos en lengua caribe. El estudio de este léxico y su comparación con el diccionario caribe del Padre Breton y con la lengua garifuna actual muestran que autor recogió realmente las palabras pronunciadas por sus interlocutores autóctonos. El léxico vehicula datos sociales y culturales y es sensible a los cambios de sociedad. El artículo propone un análisis de algunos de los términos citados en el Manuscrito. La primera parte hace hincapié en la circulación linguística entre los diversos grupos. Seguidamente se proponen pistas etimológicas que aportan algunas precisiones sobre la concepción de las divinidades caribes. El objetivo perseguido es intentar liberarse de las interpretaciones forjadas a partir de las categorías de las lenguas europeas. Los indios del Caribe vistos por Gonzalo Fernández de Oviedo : dibujos y grabados – P. LESBRE Los dibujos y grabados permiten identificar en la obra monumental de Gonzalo Fernández de Oviedo los aspectos que parecen llamarle más su atención de cronista (Sumario de 1526 o Historia General de 1535 y 1547). Señalaremos el trabajo de síntesis que realiza Oviedo entre los distintos indios del Caribe, antes de abordar algunos aspectos de estos indios que se ven acompañados por dibujos explicativos y/o grabados : objetos emblemáticos (hamaca, canoa) o útiles (palo para fuego, hacha de piedra), vivienda (caney, bohíos rectangulares o redondos) y alimentación (yuca). Lo que llevará a interrogarse sobre el propósito de estas descripciones minuciosas: ¿no serían ante todo indicaciones prácticas destinadas a los futuros colonos españoles ? Si su aspecto colonial es innegable, incluyen a menudo una mirada positiva sobre los indios del Caribe, alejada del retrato poco elogioso que Las Casas dejó del autor. El conocimiento de la Tierra en la España del siglo XVI a través del Islario general de todas las islas del mundo (1560) de Alfonso de Santa Cruz : el ejemplo de las Antillas Menores – A. OÏFFER-BOMSEL A petición de Felipe II, Alfonso de Santa Cruz compuso el Islario general de todas las islas del mundo. Esta obra geográfica, que se inscribe en la línea instaurada en la antigüedad grecolatina por Estrabón, Ptolomeo, Diodoro de Sicilia…, puede considerarse como el insulario más importante del Renacimiento español. Aunque la descripción científica propuesta por el autor en el Islario abarca todo el espacio insular a 2 escala mundial, en este artículo nuestra atención se centra en las Antillas Menores. Si bien es verdad que, a fin de dar a conocer las propiedades de estas islas (relieve, flora y fauna, historia natural y moral), Santa Cruz recurre abundantemente a las obras de ilustres cronistas contemporáneos tales como Pedro Mártir de Anglería y Gonzalo Fernández de Oviedo, no por ello el autor deja de poner en práctica en el Islario un método que le es característico y cuya legitimidad se funda en el respeto de lo que constituyejuicio el principio supremo del proceder científico, o sea la racionalidad. Al tiempo que adopta determinadas teorías así como técnicas e instrumentos correspondientes a la antigua tradición geográfica y cosmográfica, Santa Cruz, para llevar a cabo apropiadamente su descripción del universo insular antillano, analiza los datos de la experiencia sensible y los fenómenos naturales de forma meticulosa y objetiva. Por último, el pragmatismo "neutro" inherente al quehacer científico de Alfonso de Santa Cruz parece influir sobre su modo de concebir y de juzgar las relaciones que se entablan entre los diversos pueblos en la era moderna y las situaciones que de ellas derivan, en el sentido de que adopta con respecto al mundo y a los valores impuestos una actitud de prudente circunspección, rayana a veces en el escepticismo. Las intenciones misioneras de Pacifique de Provins para América – É. ROULET El capuchino Pacifique de Provins llega a las Antillas en 1645 con numerosos proyectos para la evangelización de los indios. Valiéndose de su experiencia vivida en Oriente en los años veinte, proyecta fundar un seminario para los misioneros y escuelas para enseñar a los niños la doctrina cristiana. Sus aspiraciones se vieron abortadas por el estado de las fuerzas en las islas, que evolucionó en desfavor de los capuchinos. No desistió sin embargo de su empeño en el curso de un último viaje a Guyana en 1648, del cual nunca regresaría. Si transcendemos su visión a veces idealizada de la conversión de los indios, Pacifique de Provins consiguió a pesar de todo impulsar el reinicio de la actividad de los capuchinos en la zona aludida, y sus proyectos se concretizaron dos décadas después. La complejidad antillana a tenor de las fuentes romanas entre conocimiento y jurisdicción (siglos XVII-XVIII) – G. PIZZORUSSO En Roma, las curias generalicias de las órdenes religiosas (dominicos, jesuitas, carmelitas, capuchinos) y las congregaciones pontificias (la Propaganda Fide, el Santo Oficio) ejercen una jurisdicción eclesiástica sobre los misioneros en las Antillas y en Guyana, permitiendo de este modo la acumulación de documentos en elseno de sus archivos romanos. Este estudio intenta poner de manifiesto la manera como se llevó a cabo esa acumulación, explicando los caracteres propios de los fondos de cada una de las instituciones centrales, así como las relaciones que mantenían entre sí. Este enfoque permite calibrar no sólo la documentación procedente de las Antillas, sino asimismoproducción de documentos sobre las Antillas emanada de tales instituciones, a partir de las informaciones recibidas. Siguiendo el hilo conductor de algunos temas principales (las relaciones de los prefectos y el proyecto de jerarquía eclesiástica, la conversión de los amerindios y de los negros, el servicio de las minorías nacionales católicas como los irlandeses, los proyectos de expansión misionera en Tierra Firme), puede afirmarse que, en Roma – y especialmente ante la Congregación de la Propaganda (el verdadero organismo central de jurisdicción misionero romano) – ya se había formado en el siglo XVII una imagen que reflejaba fidedignamente toda la complejidad del marco socio-religioso antillano. Y esta visión aún perdura en el siglo XVIII, como demuestran algunos ejemplos notables. Pese a las pérdidas, las lagunas documentales y la menor importancia relativa de los medioscaribeño y guayanés en el panorama global de las misiones católicas, los archivos romanos constituyen fondos documentales insoslayables de cara a la investigación sobre las Antillas. El pastor Charles de Rochefort y la Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique – B. Roux En 1658 en Rotterdam, el pastor Charles de Rochefort (ca 1604-1683) publica de manera anónima su Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique. La obra obtiene rápidamente cierto éxito en Europa. Traducido al neerlandés, al inglés y al alemán, reeditado varias veces, este libro no deja de constituir una referencia hasta finales del siglo XVIII para todos los lectores curiosos por conocer las Antillas. Buena prueba de ello son aún las alusiones diseminadas en los filósofos, naturalistas y etnógrafos de las Luces. En la actualidad, el valor que se le reconoce a la obra contrasta sobremanera con la acogida que le reservó el público letrado de los siglos XVII y XVIII. Incluso la intelección del texto aparece problemática. En el fondo, no se conocen todavía en su justa medida ni el autor ni su proyecto, y diríase que ambos resultan 3 controvertidos. El texto, que aún no ha sido objeto de ninguna edición crítica, permanece difícilmente accesible. Es más, la obra íntegramente considerada encierra gran multitud de variantes, e incluso contradicciones que a veces ponen a prueba la paciencia del lector y a menudo conducen a interpretaciones erróneas o parciales. A la luz de fuentes inéditas, sobre todo neerlandesas, y mediante una relectura crítica de textos altamente conocidos, esta contribución intenta aclarar las dificultades de aprehensión de una fuente en el interior del corpus antillano. Se tratará de ver quién es Rochefort, cuál es su recorrido y el lugar que ocupa en el mismo la experiencia caribeña. Seguidamente, se observará en el curso de su proprio quehacer al autor de la Histoire, entregado a la construcción de sus libros, a la revisión de su texto, a fin de desmontar los mecanismos de su procedimiento de trabajo. Por último, se analizará la selección de sus fuentes relativas a los indios caribes. VARIA La muerte amerindia en Amazonia – S. ROSTAIN El estudio de las prácticas funerarias es una vía predilecta para comprender las sociedades. En Amazonia, y más particularmente en las Guyanas, se manifiestan de formas muy diversas. La confrontación de las fuentes históricas, etnohistóricas, etnológicas y arqueológicas autoriza un análisis de los usos funerarios en las poblaciones amerindias de la mayor selva tropical del mundo. Así se pueden seguir paso a paso las diferentes etapas que jalonan una defunción en diversas etnias amazónicas. Es así como se suceden el origen de la muerte, la reacción del grupo frente a ésta y las ceremonias mortuorias, eltratamiento del cuerpo, la sepultura, el destino de los bienes del difunto y las ofrendas, las consecuencias de la muerte en la vida comunitaria y, por último, el viaje del muerto en la mitología amerindia. Los juegos prehispánicos en Mesoamérica: pervivencias y continuidad – É. TALADOIRE Les investigaciones etnográficasMéjico han permitido documentar juegos cuyo origen puede residir en pervivencias de la época prehispánica. La importancia de estos juegos prehispánicos, el principal de los cuales es el ulama, queda atestiguada de manera contundente por el número de canchas conocidas (más de 2000), así como por la cantidad de objetos que les son asociados. El papel esencial de los juegos se justifica por el valor ritual y simbólico del juego, estrechamente ligado a los ritos de fertilidad. A pesar de una represión prudente, es probablemente esta significación lo que ha permitido la pervivencia de los juegos en regiones marginales de Mesoamérica hasta nuestros días. Un mapa del Nuevo Mundo en un manuscrito de Tolomeo – D. MARCOTTE El artículo aporta una caracterización del mapamundi moderno, cuya datación puede situarse en las primeras décadas del siglo XVI, que se conserva en un manuscrito de la Geografía de Tolomeo copiado hacia 1470 e iluminado en el taller florentino del cartógrafo Nicolaus Germanus. El nuevo mapa, pintado sobre una página doble blanca inserta en el manuscrito, tiene por objeto actualizar el mapamundi de Tolomeo, que figura en la doblepágina siguiente. Se estudia su morfología general y las similitudes que presenta respecto a su modelo tolemaico; se pone especial cuidado en caracterizar la representación del Nuevo Mundo y en fechar la información geográfica e histórica que aporta el documento. La mención del segundo viaje de Giovanni da Verrazano y de su muerte, acaecida en 1528, constituye un dato fidedigno para la datación de este mapa. © B. Grunberg [ed.], Les Indiens des Petites Antilles. Des premiers peuplements aux débuts de la colonisation européenne [Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale, n°5], Paris, L’Harmattan, 2011, 304 p. 4