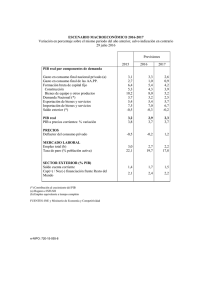

Crecimiento y desarrollo económico de México

Anuncio