Descargar PDF

Anuncio

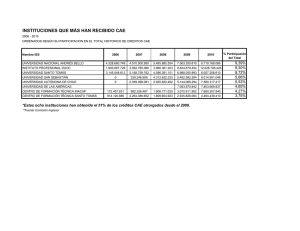

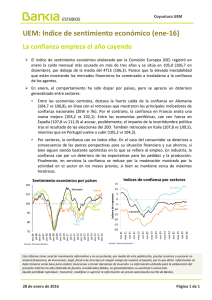

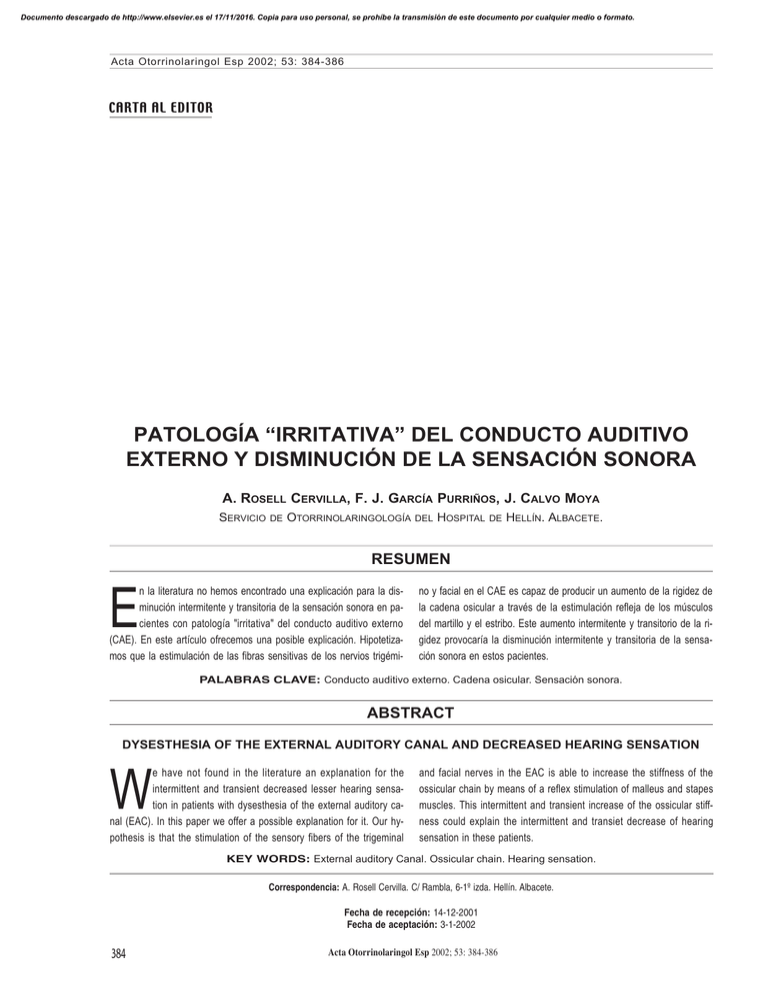

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Acta Otorrinolaringol Esp 2002; 53: 384-386 CARTA AL EDITOR PATOLOGÍA “IRRITATIVA” DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y DISMINUCIÓN DE LA SENSACIÓN SONORA A. ROSELL CERVILLA, F. J. GARCÍA PURRIÑOS, J. CALVO MOYA SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL DE HELLÍN. ALBACETE. RESUMEN n la literatura no hemos encontrado una explicación para la disminución intermitente y transitoria de la sensación sonora en pacientes con patología "irritativa" del conducto auditivo externo (CAE). En este artículo ofrecemos una posible explicación. Hipotetizamos que la estimulación de las fibras sensitivas de los nervios trigémi- E no y facial en el CAE es capaz de producir un aumento de la rigidez de la cadena osicular a través de la estimulación refleja de los músculos del martillo y el estribo. Este aumento intermitente y transitorio de la rigidez provocaría la disminución intermitente y transitoria de la sensación sonora en estos pacientes. PALABRAS CLAVE: Conducto auditivo externo. Cadena osicular. Sensación sonora. ABSTRACT DYSESTHESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL AND DECREASED HEARING SENSATION e have not found in the literature an explanation for the intermittent and transient decreased lesser hearing sensation in patients with dysesthesia of the external auditory canal (EAC). In this paper we offer a possible explanation for it. Our hypothesis is that the stimulation of the sensory fibers of the trigeminal W and facial nerves in the EAC is able to increase the stiffness of the ossicular chain by means of a reflex stimulation of malleus and stapes muscles. This intermittent and transient increase of the ossicular stiffness could explain the intermittent and transiet decrease of hearing sensation in these patients. KEY WORDS: External auditory Canal. Ossicular chain. Hearing sensation. Correspondencia: A. Rosell Cervilla. C/ Rambla, 6-1º izda. Hellín. Albacete. Fecha de recepción: 14-12-2001 Fecha de aceptación: 3-1-2002 384 Acta Otorrinolaringol Esp 2002; 53: 384-386 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA En la práctica clínica habitual aún nos encontramos con síntomas y molestias que refieren los pacientes cuya fisiopatología exacta desconocemos1-10. Uno de estos síntomas es la disminución transitoria y más o menos intermitente de la sensación sonora en pacientes con patología "irritativa" del conducto auditivo externo (CAE). Concretando más, hablamos de un tipo de paciente, no infrecuente, que acude a nuestra consulta refiriendo que nota que oye algo menos por un oído desde hace unos días. Grande es su sorpresa y la muestra cuando le comunicamos que no hay patología obstructiva en el CAE como un tapón de cera o un acúmulo de secreción. Aunque se suele investigar una ototubaritis que casi nunca se logra objetivar, lo habitual en estos pacientes es hallar una enfermedad de la piel del CAE como eccema (muchas veces leve y localizado) o una descamación tras una otitis externa o una otomicosis. Ante estos pacientes la actitud de la mayoría de nosotros es tranquilizarles, indicarles un tratamiento para su patología "irritativa" y asegurarles que en breve tiempo mejorará su sensación sonora. Pero, sinceramente, cuando los pacientes nos insisten en cómo su patología del CAE les puede alterar la audición, nosotros, honestamente, no somos capaces de responderles adecuadamente. En todos los libros que manejamos se comenta la sensación de ocupación del CAE y de ensordecimiento, pero en relación a la obstrucción del CAE (bien por inflamación de sus paredes, o bien por su ocupación por supuración y detritus de descamación). Insistimos que, sin embargo, es frecuente ver esta queja en un CAE con luz totalmente permeable y sin fijación del tímpano por detritus en la pared anterointerna del CAE. Aún más, es típico observar una mínima inflamación de la pared externa del CAE, próxima al meato auditivo externo. Nuestra ignorancia, unido al hecho de que este tipo de quejas aparece muchas veces en pacientes con características neuróticas, suele provocar en la mayoría de nosotros, a decir verdad, indiferencia e incluso cierta malicia. Sin embargo, no hay mejor cura de humildad para un médico que padecer alguna de las molestias que refieren sus pacientes. Hace un mes aproximadamente uno de los autores tuvo una otitis externa del oído izquierdo, la primera a lo largo de su vida. Se la trató rápidamente con ciprofloxacino ótico y el dolor y la otorrea desaparecieron en pocos días. Sin embargo, cuando ya se encontraba francamente mejor, le apareció una desagradable sensación intermitente de taponamiento y de disminución de la sensación sonora. Pensó que a lo mejor persistía algo de secreción o que se ha- bía formado un conglomerado de cera y restos epidérmicos. Consultó con otro de los autores y el resultado de la exploración le resultó familiar: la otoscopia era totalmente normal salvo una mínima descamación epitelial en la porción anteroexterna del CAE. Al cabo de unas semanas, las molestias le desaparecieron por completo. El experimentar en carne propia esta molestia ha motivado especialmente al primer autor a intentar buscar una explicación satisfactoria de este síntoma que podamos transmitir a nuestros pacientes. Ha empleado como primera fuente generadora de hipótesis su propia experiencia. La sensación que tenía era muy similar a la de una ototubaritis por resfriado o a la sensación de taponamiento que hay en la fase de curación de una otitis media aguda (que también ha tenido la "suerte de experimentar"). Estas experiencias sugieren que de alguna manera, patologías irritativas del CAE son capazes de producir alteraciones en el oído medio. En concreto, nuestra hipótesis de trabajo es que la estimulación de ciertas terminaciones nerviosas de la piel del CAE es capaz de generar algún tipo de reflejo motor que modifica las condiciones de transmisión del sonido en el oído medio. Esta hipotésis requeriría, por supuesto, ser verificada experimentalmente, pero existen una serie de datos anatómicos, fisiológicos y patológicos que hacen muy pausible la hipótesis que aquí ofrecemos. Como se sabe, la inervación sensitiva del CAE depende del nervio trigémino, del plexo cervical, del nervio vago y del nervio facial1,2. La inervación del CAE por el vago explica el desencadenamiento de un reflejo tusígeno en ciertos pacientes al estimularles la pared interna del CAE (hecho que creemos que todos hemos observado alguna vez en nuestra práctica). Más difícil de observar es el signo de Hitselberger en los neurinomas del acústico (hiperestesia de la pared posterior y superior del conducto atribuida a las fibras sensitivas del facial). Por lo tanto, es ampliamente conocido y aceptado que el CAE está implicado en síntomas de origen reflejo1,2. Por otro lado, la prueba acumétrica de Gellé se basa en el fenómeno de que un aumento de la rigidez de la cadena osicular provoca una disminución de la sensación sonora por vías aérea y ósea3-7. Recordemos que en esta prueba el diapasón se coloca como en la prueba de Weber al mismo tiempo que se comprime el CAE con una pera de Politzer, lo que origina una hiperpresión en el mismo que determina un aumento de la rigidez de la cadena ósea. Así pues, con la hiperpresión, en un paciente sin problemas de la cadena Acta Otorrinolaringol Esp 2002; 53: 384-386 385 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. ROSELL CERVILLA ET AL. CAE Y SENSACIÓN SONORA osicular, el sonido del diapasón se percibe subjetivamente como menos intenso y tanto más cuanto mayor es el aumento de la rigidez de la cadena de conducción sonora3-7. Por lo tanto, si por algún mecanismo reflejo iniciado en el CAE se pudiera aumentar la rigidez de la cadena, esto explicaría la disminución de la sensación sonora en pacientes con patología "irritativa" del CAE. Existen dos posibles vías nerviosas que podrían ser el sustrato anotomofisiopatológico del síntoma que pretendemos explicar (figura 1). Por un lado, a través de la estimulación de las fibras sensitivas del nervio trigémino en el CAE se podría aumentar la rigidez de la cadena aumentando la tensión del músculo del martillo, inervado por fibras motoras del quinto par craneal. También existe la posibilidad por esta vía de que se afecte el funcionamiento de la trompa de Eustaquio al modificarse de modo reflejo la tensión de los músculos tensor y elevador del velo del paladar. Por otro lado, la estimulación de las fibras sensitivas del nervio facial podría aumentar reflejamente el tono del músculo del estribo, inervado por fibras motoras del mismo, lo que también se traduciría en un aumento de la rigidez de la cadena osicular. Ambas vías, al final, producirían una disminución de la sensación sonora. En resumen, creemos que la próxima vez que atendamos a un paciente con esta molestía podemos decirle con cierto criterio científico que la patología "irritariva" de su CAE le provoca una serie de reflejos que modifican transitoriamente la rigidez de su cadena osicular, lo que disminuye su sensación sonora. Por lo tanto, cuando se cure su patología del CAE, sus molestias desaparecerán. Conviene diferenciar la sensación de disminución sonora de la sensación de presión, esta última presente en cualquier proceso inflamatorio, inde- N. AURICULOTEMPORAL MÚSCULOTENSOR DEL MARTILLO (V3) NÚCLEO DEL TRIGÉMINO ? NÚCLEO DEL FACIAL R. AURICULARPOST. MÚSCULODEL DEL N. FACIAL ESTRIBO CAE TRONCO DEL ENCÉFALO CADENA OSICULAR Figura 1. Esquema que representa dos posibles vías por las que un estímulo en el CAE puede provocar un aumento de la rigidez de la cadena y la consiguiente disminución de la percepción sonora. pendientemente de dónde se produzca, sea en el CAE o en un pie. Animamos a los grupos que tengan capacidad investigadora (ya sea tranzando vías nerviosas que demuestren la existencia de estos arcos reflejos, o estudiando los cambios de la rigidez de la cadena tras estimular el CAE) a que respalden experimentalmente nuestra hipótesis. Por último, aprovechamos la ocasión para hacer pública nuestra queja sobre lo difícil que es recibir apoyo institucional para hacer investigación en un hospital comarcal. REFERENCIAS 1.- Sabater Mata F. Anatomía del oído externo (Capítulo 3). En Abello P., Traserra J. (ed.): Otorrinolaringología. Barcelona. Doyma, 1992; 15-17. 2.- Vallejo LA, Gil-Carcedo L, Gil Carcedo LM. Anatomía aplicada del oído externo y medio (Capítulo 57). En Suarez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina J, Ortega P, Trinidad J. (ed.): Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Madrid. Proyectos Médicos, 1999; 670-687. 3.- Palomar García V. Fisiología del oído externo y del oído medio 386 (Capítulo 11). En Abello P., Traserra J. (ed.): Otorrinolaringología. Barcelona. Doyma, 1992; 49-52. 4.- Gil-Carcedo LM. Fisiología de la audición (Capítulo 3). En Gil-Garcedo LM (ed.): Otología. Madrid. Menarini, 1995; 83-105. 5.- Gil-Loyzaga P, Poch J. Fisiología del sistema auditivo periférico (Capítulo 63). En Suárez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina J, Ortega P, Trinidad J. (ed.): Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Madrid. Proyectos Médicos, 1999; 762-774. 6.- Abello P. Fisiopatología de la audición (Capítulo 14). En Abello P., Traserra J. (ed.): Otorrinolaringología. Barcelona. Doyma, 1992: 59-61. 7.- Abello P. Fisiopatología de la audición. Las hipoacusias (Capítulo 65). En Suárez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina J, Ortega P, Trinidad J. (ed.): Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Madrid. Proyectos Médicos, 1999: pp 802-807. 8.- Sabater Mata F. Otitis externas. Estenosis del conducto auditivo (Capítulo 29). En Abello P., Traserra Acta Otorrinolaringol Esp 2002; 53: 384-386 J. (ed.): Otorrinolaringología. Barcelona. Doyma, 1992: 133-137. 9.- Gil-Carcedo LM. Patología del oído externo (Capítulo 9). En GilGarcedo LM (ed.): Otología. Madrid. Menarini, 1995: 229-259. 10.- Gil Carcedo LM, Vallejo LA, Gil-Carcedo L. Patología del oído externo (Capítulo 80). En Suárez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina J, Ortega P, Trinidad J. (ed.): Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Madrid. Proyectos Médicos, 1999: 1137-1163.