Lectura con significado en un caso de Hiperlexia

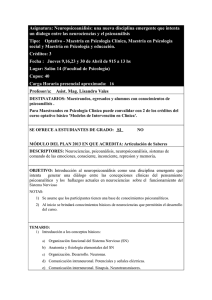

Anuncio