CASTILLA DESDE LA DINASTIA DE NAVARRA A LA DE

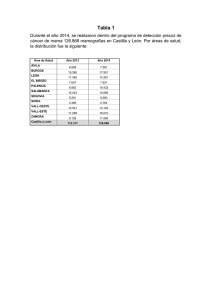

Anuncio