programas sociales - Cámara de Diputados

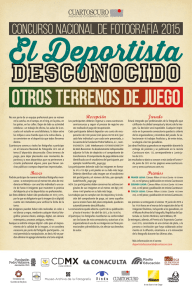

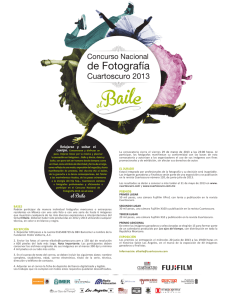

Anuncio