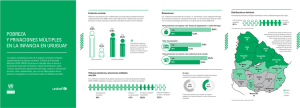

POBREZA Y PRIVACIONES MÚLTIPLES EN LA INFANCIA EN

Anuncio