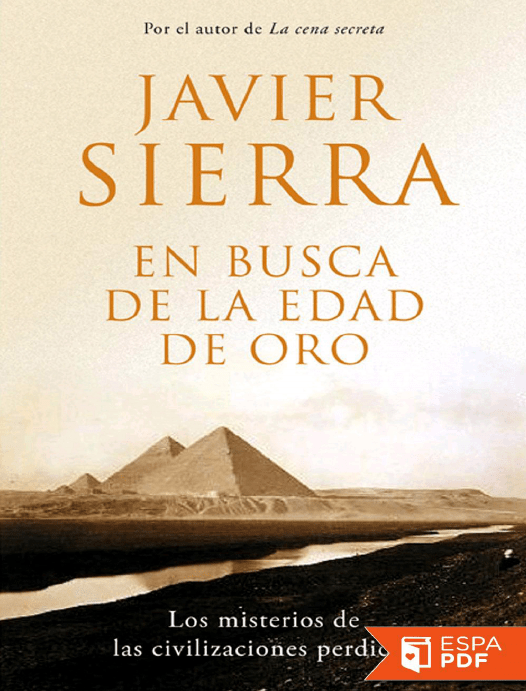

En busca de la edad de oro

Anuncio