Diagnóstico precoz de las alteraciones ortopédicas en la infancia.

Anuncio

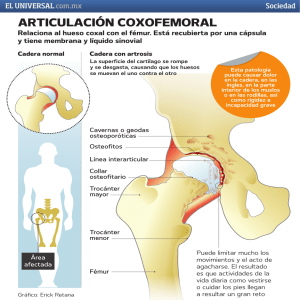

Ponencia “Diagnóstico precoz de las alteraciones ortopédicas en la infancia“ INTRODUCCIÓN El diagnóstico precoz de las alteraciones ortopédicas en la infancia es esencial para realizar un tratamiento eficaz y para evitar la necesidad de un tratamiento quirúrgico o la presencia de una discapacidad persistente en la infancia y la vida adulta . El niño que presenta una alteración no traumática del aparato locomotor es llevado a consulta por varios motivos: sospecha de inestabilidad de la cadera, mala alineación vertebral o de los miembros, cojera, dolor, aumento en la frecuencia de las caídas, regresión psicomotriz o disminución en el uso de un miembro. La presencia de alteraciones ortopédicas en el niño es secundaria, en la mayoría de los casos, a anomalías congénitas (escoliosis por hemivértebra) , deformidades (pie zambo) y alteraciones posturales ( pie talo- valgo). La Ortopedia Infantil ha experimentado un enorme desarrollo en los últimos tiempos gracias al perfeccionamiento de las técnicas de cribaje (1), al mejor conocimiento de la historia natural de las alteraciones más prevalentes (2), a la eficacia de los medios conservadores (3) y, sin duda, al contínuo avance de la cirugía en el tratamiento de los problemas más severos (4). El objetivo del tratamiento de un niño con un trastorno ortopedico persigue la corrección del problema actual, la estabilidad del resultado y la prevención de problemas futuros. Los factores que influyen en la prevención de las anomalías ortopédicas en el niño son la edad , la naturaleza del trastorno (alteración postural , deformidad , malformación etc...), y la aplicación juiciosa de determinadas medidas terapéuticas más o menos sofisticadas. La edad es un factor indicativo sobre la frecuencia y el tipo de alteración ortopédica que va a aparecer en el niño (tabla 1) . El médico conoce a qué edad se manifiestan los problemas más prevalentes y se pone más énfasis en su diagnóstico para afrontar las medidas oportunas. En relación a la naturaleza del problema hay que señalar que las deformidades son de dificil prevención salvo que se espere que aparezcan por una enfermedad previa (osteocondrodisplasia , artritis idiopática juvenil , miopatía , mielomeningocele o parálisis cerebral fundamentalmente); en estos casos el médico dispone del conocimiento suficiente de su historia natural (evolución esperada sin tratamiento) para anticipar las medidas terapéuticas adecuadas. En el extremo opuesto se encuentran aquellos trastornos menores que originan preocupación en la familia pero que rara vez originan repercusión funcional o sintomática en el niño ( pie plano- valgo flexible, alteración rotacional ); la actuación correcta es, en estos casos, la abstención terapéutica y ofrecer a los padres la correspondiente explicación y estar dispuesto a vigilar la evolución espontánea. El intervecionismo puede producir iatrogenia física (hiperqueratosis , dolor , intolerancia..) o psíquica (creencia por parte del niño que tiene un defecto que otros no tienen). En realidad ,en Ortopedia , los dos programas más estructurados y desarrollados son el despistaje de la displasia del desarrollo de la cadera (DDC) en el recién nacido y en el lactante (5-10) y la revisión escolar para el diagnóstico de las deformidades vertebrales (11-13 ). Las condicciones que debe reunir un programa de detección precoz son las siguientes: 1. El sistema de exploración sea simple, de bajo coste, no invasivo, y pueda realizarse de forma generalizada. 2. El sistema de exploración esté bien estructurado; es decir que la variabilidad en su aplicación clínica sea muy reducida y que ofrezca altas tasas de fiabilidad intra e interobservador. 3. Que la patología detectada suponga un problema notable de salud para el niño potencialmente afecto. Debe conocerse con precisión la historia natural de la alteración diagnosticada. 4. Que exista un tratamiento efectivo, con bajas tasas de complicaciones y de fácil aplicación. Por supuesto todos estos requisitos se dan en el escrutinio sistemático de la DDC (5,6) y, de forma más controvertida , en el caso de las deformidades vertebrales (14) . Sin embargo los programas de diagnóstico precoz generalizado también tienen algunas pegas como son la presencia de falsos positivos que pueden conducir a tratamientos innecesarios con consecuencias iatrogénicas físicas y mentales. Si bien el programa de detección precoz de la escoliosis ha sido objeto de debate por la creencia (no justificada a la luz de los conocimientos actuales(3)) de la escasa eficacia del tratamiento conservador con corsés y por el bajo valor predictivo positivo del examen físico de la espalda dada la baja prevalencia de curvas con relevancia clínica , la detección precoz de la DDC sigue considerándose fundamental para el tratamiento satisfactorio de esta entidad. DETECCIÓN PRECOZ DE LAS ALTERACIONES DE LA CADERA DEL LACTANTE: DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA, OBLICUIDAD PÉLVICA CONGÉNITA Y LIMITACIÓN DE LA ABDUCCIÓN Displasia del desarrollo de la cadera Se trata de la formación anormal de la articulación coxofemoral entre la organogénesis y la maduración como consecuencia de la presencia de inestabilidad. Se substituye el término de luxación congénita por displasia del desarrollo para enfatizar en la existencia de casos postnatales con exploración ortopédica neonatal normal (4,5): esto implica que en el recién nacido (RN) la distinción radical entre cadera estable e inestable no es real y además nos obliga a establecer una vigilancia durante el primer año de vida en el RN con examen inicial normal. La incidencia de la inestabilidad de cadera es de, aproximadamente, 11.7 casos por 1000 RN vivos y la de DDC de 2-6 / 1000. No se incluye en la taxonomía de la DDC la denominada luxación teratológica que se asocia, habitualmente, a otras malformaciones severas ( mielomeningocele, artrogriposis múltiple congénita, agenesia lumbosacra, síndrome de Larsen y otras ostecondrodisplasias como la displasia diastrófica). Los factores de riesgo para padecer DDC son: sexo (4-6 mujer/1 varón) , historia familiar positiva (10%), embarazo (gemelar , oligoamnios , primera gestación , diabetes gestacional .. ) , parto (pelviana , cesárea ) , hiperlaxitud articular y alteraciones ortopédicas concomitantes (tortícolis muscular congénito – 20% - , metatarso aducto , pie zambo , parálisis braquial obstétrica) (4). Recientes publicaciones precisan el riesgo según el sexo (4.1/1000 varón , 19/1000 mujer ) , la existencia de antecedentes familiares ( 5.4/1000 varón , 44/1000 mujer ) y la presentación de nalgas ( 26/1000 varón , 120/1000 mujer) (5). Sin embargo, a pesar de la mayor frecuencia de la DDC en la mujer, la presentación en el varón se considera de mal pronóstico (15). Exploración física A una consulta de Rehabilitación Infantil son remitidos lactantes que presentan signos clínicos claros y otros (más numerosos) con sospechas menos fundamentadas (sobre todo clicks y asimetría de pliegues inguinales y glúteos). En cualquier caso el margen de eficiencia de las medidas conservadoras está en los 6 meses (16,17) por lo que es imprescindible realizar una exploración clínica solvente y segura y utilizar de forma racional las pruebas complementarias. El examen ortopédico de un lactante con sospecha de DDC es bien conocido (18) (tabla 2) . Sin embargo la exploración del aparato locomotor debe ser completa y no ceñirse exclusivamente a la exploración de la cadera. Es cierto que el problema más importante es la DDC pero hay que ser riguroso para que otras alteraciones no pasen desapercibidas. La exploración comienza colocando al lactante en decúbito supino sobre una superficie resistente: en primer lugar se exploran las caderas por separado, se analiza la abducción de una cadera fijando la hemipelvis contralateral y se consigna si es completa con o sin resistencia o es incompleta (la medición goniométrica en grados es poco fiable y dificil de realizar), se evalúa la estabilidad mediante los signos de Barlow (que luxa la cadera previamente centrada) y Ortolani (que reduce la cadera luxada) , la existencia de un muslo aparentemente más corto (DDC, oblicuidad pélvica congénita- OPC- o hipometría femoral) mediante la maniobra de Galeazzi , el ascenso del fémur luxado (signo de Klisic: se localiza el trocánter mayor y la espina ilíaca antero-superior ; en la cadera normal la línea que une estos puntos apunta al ombligo; en la luxada pasa por debajo) , la ausencia de flexo fisiológico en la cadera luxada y la sensación de pistonaje e inestabilidad al relizar presión axial con la cadera en flexión de 90º y aducción neutra. También en decúbito supino se analiza la situación de la rodilla que debe presentar un flexo durante los primeros 6 meses, se evalúa la indemnidad del sistema ligamentario mediante el test de Lachmann y se valora la presencia de incurvación tibial uni o bilateral. Se finaliza la exploración en supino con el estudio de los pies: flexión dorsal y alineación del antepié en relación al retropié. A renglón seguido se continúa la exploración en prono: se busca el incremento anormal de la rotación interna en la cadera luxada o displásica, la resistencia para completar la aducción pasiva ( contractura unilateral de glúteo medio en la OPC ) y el ascenso del pliegue popliteo ( mucho más fiable que la asimetría de otros pliegues , en la mayoría de los casos sin trasendencia clínica ). Si seguimos el mismo orden proximal / distal que en supino se continúa con la valoración del ángulo muslo-pie que nos orienta sobre la presencia de torsión tibial y se finaliza de nuevo con la valoración del pie (aducto, abducto, aspecto convexo de la planta – astrágalo vertical – o presencia de un arco longitudinal interno y externo aumentados – pie cavo-). La exploración continúa realizando un test de Adams con el lactante en sedestación y flexión anterior máxima ( positivo en escoliosis infantil , escoliosis asociada a diferentes síndromes y escoliosis congénita ) y finaliza valorando las rotaciones e inflexiones de la columna cervical , palpando el esternocleidomastoideo en toda su extensión y , por último un análisis rápido de los miembros superiores haciendo hincapié en el examen del pulgar (dedo en resorte) y en la valoración de la extensión pasiva del codo frecuentemente limitada en la artrogriposis y en otras osteocondrodisplasias. El examen físico descrito se realiza en condicciones normales en 5-10 minutos y ofrece altas garantías de eficacia diagnóstica por lo que es recomendable su correcta cumplimentación en aras de una práctica clínica adecuada . La exploración sectorizada e incompleta del aparato locomotor del lactante es imprecisa y puede conducir a errores diagnósticos graves: en las tablas 3,4 y 5 se señalan algunos signos indicativos de alteraciones ortopédicas de la columna( tabla3) , del miembro superior ( tabla 4) y del miembro inferior (tabla 5). Pruebas complementarias En el momento actual existe una considerable información sobre el uso de la ecografía como método de imagen específico para el diagnóstico de DDC (5,7,19,20), incluso en algunos países se utiliza como sistema de despistaje en sustitución del examen físico (7). La ecografía tiene su máxima indicación por debajo de los 3 meses , aunque , recientemente se recomienda para establecer el grado de cobertura en niños mayores con DDC y con otras alteraciones (enfermedad de Perthes) (19). La ecografía tiene la ventaja de ser una exploración dinámica y ver por completo la cabeza femoral cartilaginosa: el método de Graf (20) es el más generalizado y nos ofrece una información precisa sobre el desarrollo acetabular y el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral (tabla 6 ). La radiología no ofrece datos concluyentes en el niño menor de 45 días y sirve, fundamentalmente, para el seguimiento de los niños por encima de los 3 meses; la coxometría en la DDC incluye el índice acetabular, las líneas de Hilgenreiner, Shenton y Perkins, la localización y aspecto del núcleo de osificación de la cabeza femoral, los parámetros de desplazamiento lateral de Yamamuro y, a largo plazo, el ángulo centro- borde de Wiberg y la clasificación del grado de luxación de Tonnis (4,21). Se ha estimado un error de aproximadamente 3.5-5º en la valoración del índice acetabular que está relacionado con la aparición de una muesca en el borde externo del acetrábulo en la imagen radiográfica (21). La artrografía , prueba clásica para evaluar la presencia de elementos interpuestos que impiden la reducción y muy utilizada en el pasado, ha sido sustituida practicamente por la TAC y la RNM (4,22) que, no obstante, no se utilizan de forma convencional y sí en casos especiales, como valoración pre y postquirúrugica y para el seguimiento de la necrosis avascular de la cabeza femoral postratamiento (22). Limitación de la abducción pasiva de la cadera La limitación de la abducción de la cadera en el lactante es un hallazgo clínico frecuente y que merece la pena ser analizado de forma independiente. Las cuestiones que se plantean ante tal situación son: 1) la relación entre abducción limitada y presencia de DDC, 2) la posibilidad de que la limitación de la abducción origine de forma secundaria una DDC y 3) la relación con la OPC y el síndrome del niño moldeado (SNM). Castelein y Korte (23) analizan estas cuestiones en un magnífico estudio sobre una población de 683 niños y observan que el 31% de los niños con DDC no tienen limitación de la abducción y sí la presentan el 46 % de los que no presentan DDC. Conceden a la limitación de la abducción una sensibilidad para el diagnóstico de DDC del 69 % , una especificidad del 54 % , un valor predictivo positivo del 43 % y un valor predictivo negativo del 78 %. Todas las caderas con limitación de la abducción y ecografía sin hallazgos patológicos fueron clínica y radiológicamente normales sin tratamiento a los 5 años de seguimiento. Oblicuidad pélvica congénita También denominada contractura en abducción de la cadera y caderas en ráfaga , la OPC es una entidad clínica bien definida y mucho más frecuente que la propia DDC.. Consiste en la aparición inicial de una contractura y acortamiento del glúteo medio que origina un descenso de la cadera ipsilateral y un ascenso , por tanto , de la hemipelvis opuesta (24) . Puede aparecer de modo aislado o como parte integrante del SNM (25) . La OPC ha sido ignorada en publicaciones específicas pero Tachdjian (4) hace hincapié en su frecuencia e importancia y Seringe et al (24) nos presentan su experiencia en un artículo de referencia obligada. La exploración física pone de manifiesto la presencia de limitación de la abducción y el acortamiento de la extremidad en el lado ascendido asociado a limitación de la aducción de la cadera baja (este aspecto es el esencial para diferenciarla de la DDC). La OPC puede ser simple (con ecografía y radiografía normal) o asociada a displasia de la cadera elevada (24-26). El tratamiento de la OPC simple consiste en ejercicios de estiramiento de los aductores de la cadera elevada (en decúbito supino) y del glúteo medio de la cadera opuesta (en prono). Si la OPC se asocia a displasia debe tratarse como una DDC típica. Las claves, por tanto, para el control de este frecuente problema es saber distinguirla de la DDC y, una vez diagnosticad , valorar si se asocia o no a displasia de la cadera elevada . DETECCIÓN PRECOZ ESCOLIOSIS Y CIFOSIS DE LAS DEFORMIDADES VERTEBRALES: Escoliosis La escoliosis es la desviación lateral de la columna superior a 10º y asociada a rotación. La prevalencia es del 2-3%; aunque sólo se presentan curvas mayores de 20º en el 0.5 de los adolescentes. La mayoría de las escoliosis (85%) son de causa desconocida; el resto es debida a diferentes alteraciones neurológicas (lesión medular, poliomielitis, parálisis cerebral, mielomeningocele,...), anomalías congénitas (hemivértebras, fusión vertebral unilateral, ...) y otras enfermedades (neurofibromatosis, síndrome de Marfan, ...)(27). La escoliosis empeora durante el período de desarrollo vertebral y puede hacerlo también en el adulto si se superan los 40º-50º al final del crecimiento. Las consecuencias clínicas de la escoliosis varían desde la simple repercusión cosmética en los casos más leves (<30º) hasta la presencia de dolor y afectación pulmonar mixta (restrictiva y obstructiva) en los más graves. Además hay que tener en cuenta la frecuencia de daños psicológicos y de aislamiento social y laboral en estos pacientes. Por tanto el objetivo del tratamiento es conseguir que , al final del crecimiento la curva no exceda de los 40º lo que garantiza la estabilidad del problema en la vida adulta y la ausencia de alteraciones graves de la salud (3,27,29). Exploración física El objetivo del examen es reconocer la curva y asegurarse de que no es secundaria a otra patología. A diferencia de la exploración ortopédica del lactante (que debe ser completa) en la escoliosis debe ser reducida y precisa. Se basa en la correcta relización del test de flexión anterior o test de Adams: el observador, colocado detrás del niño, le indica a éste que se incline hacia delante con los miembros superiores en extensión y con las manos unidas en la líniea media . La prueba se basa en la constatación de un saliente o giba paravertebral en la parte de la columna que se coloca paralela al suelo (columna cervical con apenas flexión , dorsal con flexión intermedia y lumbar con flexión completa) ; la cuantificación de la gibosidad se realiza mediante el uso combinado de una plomada y un goniómetro o mediante un escoliómetro (se consideran significativos valores superiores a 4º) (1,11,12). Pruebas complementarias Se solicita inicialmente una radiografía simple en proyección anteroposterior de raquis centrada en la curva y se procede a cuantificar la curva mediante el método de Cobb (27). Otra posibildad es solicitar una teleradiografía de baja resolución que permite medir la curva aunque no se aprecien con nitidez todos los contornos vertebrales. Para el seguimiento de la deformidad se utilizan teleradiografías posteroanteriores en las niñas (para reducir la irradiación mamaria) y antero-posterior en los niños; no obstante hay que intentar limitar las peticiones radiológicas a los períodos de mayor crecimiento (y mayor riesgo evolutivo). La utilización de la RNM de forma generalizada ha abierto la posibilidad de establecer la etiología de escoliosis que, hasta hace sólo un par de épocas, hubieran pasado por idiopáticas. Se recomienda solicitar una RNM en las curvas torácicas izquierdas (que representan menos del 2% del total) , si hay dolor, en niños menores de 11 años, si se produce un empeoramiento rápido o si el examen neurológico es anormal (28). El hallazgo más frecuente es la siringomielia (28). Condicciones ideales de un programa de detección escolar Para que un screening de escoliosis ofrezca buenos resultados y cumpla los objetivos que justifican su realización, se deben dar las siguientes condicciones: 1. La cifra de desviaciones no debe exceder del 5% de la población explorada; hay que limitar un exceso de falsos positivos (14). 2. Restringir la petición de radiografías a las personas con gibas no dudosas. 3. La información que se da a los padres debe ser equilibrada y no alarmista. Es común asociar la escoliosis a posible discapacidad en el niño y el adolescente:es una de las causas comunes de exención – no justificada- de la gimnasia escolar (30). 4. Establecer con el médico de cabecera y el pediatra unos criterios claros de derivación al especialista (pacientes con curvas mayores de 20º o menores de 20º si se aprecia un empeoramiento). 5. Los resultados del programa de detección escolar deben ordenarse. El análisis de la información nos orientará sobre la calidad del screening y nos permitirá su perfeccionamiento en el futuro. Cifosis El incremento de la cifosis dorsal por encima de los 42º se considera anormal. Las causas más frecuentes son la acitud cifótica o cifosis postural, la cifosis idiopática y la enfermedad de Scheuermann; la cifosis secundaria aparece en malformaciones vertebrales (hipoplasia o fusión) , en el mielomeningocele, en ciertas osteocondrodisplasias y en enfermedades que produzcan acuñamientos vertebrales (osteoporosis, granuloma eosinófilo,..). La cifosis origina menos problemas que la escoliosis (dolor, alteración estética, rigidez periférica: acortamiento de músculos pectorales e isquiotibiales,...) y responde de forma favorable a los medios de tratamiento conservador, siendo la indicación quirúrgica excepcional en las cifosis no secundarias (27). El objetivo de la exploración física en la cifosis es, de forma análoga al de la escoliosis, la detección de los pacientes y el diagnóstico de los casos secundarios. También se usa el test de Adams pero en esta ocasión el observador se coloca al lado del paciente y analiza si existe un incremento de la cifosis y si ésta es armónica/regular o no armónica/angular. Es muy importante evaluar la flexibilidad o reductibilidad de la cifosis; para ello hay varias maniobras: la extensión de los miembros superiores con el paciente inclinado hacia delante, la tracción axial desde la cabeza con el paciente sentado o la extensión del tronco en decúbito son prono son de gran utilidad. BIBLIOGRAFÍA 1. Nussinovitch M, Finkelstein Y, Amir J, Greenbaum E, Volovitz B. Adolescent screening for orthopedic problems in high school. Public Health 2002; 116: 30-32. 2. Shinohara Y, Kamegaya M, Kuniyoshi, Moriya H. Natural history of infantile tibia vara. J Bone Joint Surg 2002; 84-B: 263-267. 3. Nachemson AL, Peterson LE, Goteborg PhD. Effectiveness of treatment with a brace in girls who have adolescent idiopathic scoliosis . A prospective controlled study based on data from the brace study of the Scoliosis Research Society. J Bone Joint Surg 1995; 77-A: 823-827. 4. Tachdjian MO. Ortopedia clínica pediátrica. Diagnóstico y tratamiento. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1999. 5. Lehmann HP , Hinton R , Morello P , Santoli J and the Commitee on Quality Improvement , and Subcommitee on Developmental Dysplasia of the Hip . Developmental Dysplasia of the Hip Practice Guideline : Technical Report . Pediatrics 2000 ; 105 : e57 6. Patel H .Preventive health care , 2001 update : screening and management of the developmental dysplasia of the hip in newborns . CMAJ 2001 ; 164 : 1669-1677 7. Paton RW , Srinivasan MS , Shah B , Hollis S . Ultrasound screening for hips at risk in developmental dysplasia . J Bone Joint Surg 1999 ; 81B : 255-258. 8. Vitale MG , Skaggs DL . Developmental dysplasia of the hip from six months to four years of age . J Am Acad Orthop Surg 2001 ; 9 : 401-411. 9. Kokavec M, Makai F, Maresh P. Present status of screening and prevention of developmental dysplasia of the hip in the Slovak Republic. J Pediatr Orthop 2003; 12: 106-108. 10. Maxwell SL, Ruiz AL, Lappin KJ, Cosgrove AP. Clinical screening for developmental dysplasia of the hip in Northern Ireland. BMJ 2002; 324: 1031-1033. 11. Woolf SH. Screening for idiopathic adolescent scoliosis. En: US Preventive Services Task Force. Guide to Clinical Preventive Health Services (2nd ed). Baltimore: Williams & Wilkins, 1996; 517-529. 12. Velezis MJ, Sturm PF, Cobey J. Scoliosis screening revisited: findings from the District of Columbia. J Pediatr Orthop 2002; 22: 788-791. 13. Winter RB, Lonstein JE. To brace or not to brace: the true value of school screening. Spine 1997; 22: 1283-1284. 14. Karachalios T, Sofianos J, Roidis N, Sapkas G, Kones D, Nikolopoulos T. Ten- year follow-up evaluation of a school screening program for scoliosis. Is the forwardbending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis?. Spine1999; 24: 2318-2324. 15. Borges JLP , Kumar SJ , Guille JT . Congenital dislocation of the hip in boys . J Bone Joint Surg 1995 ; 77A : 975-984. 16. Mafalda Santos M, Filipe G. Traitment de la luxation congénitale de hanche par le harnais de Pavlik. Résultats a long term. Re v Chir Orthop 1997; 83: 41-50. 17. Márquez Navarro J, Fernández Torrico JM, Martinez Llanos R et al. Tratamiento de la enfermedad luxante de la cadera con el arnés de Pavlik. Rehabilitación (Madr) 2000; 34: 164-170. 18. Omeroglu H , Koparal S . The role of clinical examination and risk factors in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip : a prospective study in 188 referred young infants . Arch Orthop Trauma Surg 2001 ; 121 : 7-11. 19. Terjesen T . Ultrasonography for evaluation of hip dysplasia . Acta Orthop Scand 1998 ; 69 : 653-662. 20. Graf R . Fundamentals of sonographic diagnosis of infant hip dysplasia . J Pediatr Orthop 1984 ; 4 : 735-740. 21. Boniforti FG , Fujii G , Angliss RD , Benson MKD . The reliability of measurement of pelvic radiographs in infants . J Bone Joint Surg 1997; 79-B: 570-575. 22. Tennant S , Kinmont C , Lamb G , Gedroyc W , Hunt DM . The use of dynamic intervencional MRI in developmental dysplasia of the hip . J Bone Joint Surg 1999; 81-B: 392-397. 23. Castelein RM , Korte J . Limited hip abduction in the infant . J Pediatr Orthop 2001; 21: 668-670. 24. Seringe R , Langlais J , Bonnet J Ch . Le bassin asymétrique congénital . Étude clinique , radiologique et évolution. Rev Chir Orthop 1992; 78: 65-73. 25. Good C, Walker G . The hip in the moulded baby syndrome . J Bone Joint Surg 1984; 66-B: 491-492. 26. Green N , Griffin P . Hip dysplasia associated with abduction contracture of the controlateral hip . J Bone Joint Surg 1982; 64-A: 1273-1281. 27. Moe JH, Winter RB, Bradford DS, Lonstein JE. Deformaciones de la columna vertebral. Barcelona: Salvat. 1982. 28. Schwand RM, Hennikus W, Hall JE, Emans JB. Childhood scoliosis: clinical indications for magnetic resonance imaging. J Bone Joint Surg 1995; 77-A: 46-53. 29. Conejero Casares JA, López de Munain Marqués L, Flórez García MT et al. Tratamiento ortopédico lyonés en la escoliosis idiopática del adolescente. Rehabilitación (Madr) 1991; 25: 17-22. 30. Flórez García MT, Pérez Ruiz M, García Pérez F, Conejero Casares JA, Jiménez Cosmes L. Escoliosis y deporte. Rehabilitación (Madr) 1992; 26: 365-371. TABLAS Edad Recién nacido Lactante ( hasta el año ) Columna Tortícolis muscular congénita Escoliosis congénita Escoliosis idiopática infantil Escoliosis secundaria a diversos síndromes Tortícolis muscular congénita Torticolis postural Escoliosis Miembro superior Miembro inferior Parálisis braquial Displasia del desarrollo obstétrica de la cadera Fractura de clavícula Pie zambo Pie talo- valgo Metatarso aducto Torsión tibial Dedo en resorte Pronación dolorosa 1 – 2 años Escoliosis congénita Dedo en resorte Escoliosis idiopática Pronación dolorosa Discitis 2 – 5 años Escoliosis congénita Dedo en resorte Escoliosis idiopática Pronación dolorosa infantil y juvenil Torticolis agudo Discitis Displasia del desarrollo de la cadera Oblicuidad pélvica congénita Síndrome de niño moldeado Pie cavo Sinovitis transitoria de la cadera Torsión tibial Genu varo fisiológico Genu varo patológico Genu valgo fisiológico Genu valgo patológico Enfermedad de Perthes Anteversión femoral Tabla 1. Alteraciones ortopédicas frecuentes en el preescolar, según la edad de aparición. Maniobra Klisic * Significación clínica DDC DDC DDC DDC / OPC artritis DDC / OPC dismetría DDC Línea de Nelaton DDC Ortolani * Barlow * Ausencia de flexo fisiológico Limitación de la abducción * Galeazzi * Asimetría de pliegues inguinales y DDC glúteos Asimetría de pliegues poplíteos * DDC / dismetría Telescopaje DDC OPC Limitación de la aducción * OPC Click Diferencia de longitud No patológico DDC / OPC dismetría DDC / artritis Trendelemburg Edad / / / / < 1m < 1m < 1m Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad <6m Cualquier edad >1a Tabla 2. Tests clínicos utilizados en la exploración de la cadera del lactante. Abreviaturas :DDC: (displasia del desarrollo de la cadera ); OPC: (oblicuidad pélvica congénita). * Altamente signicativos Signo Plagiocefalia Alteración ortopédica Síndrome del niño moldeado Tortícolis muscular congénito Torticolis postural Engrosamiento nodular o fusiforme del Tortícolis muscular congénito músculo esternocleidomastoideo Limitación en la rotación cervical Tortícolis muscular congénito Lateralización cervical sin limitación Tortícolis postural Tortícolis secundario a alteración visual o auditiva Síndrome de Sandhifer Tortícolis neurogénico Test de Adams + Síndrome del niño moldeado Escoliosis congénita Escoliosis idiopática infantil Escoliosis asociada a diferentes síndromes pediátricos Incremento de la cifosis / cifosis lumbar Niño hipotónico Cifosis congénita Angioma o zona de vellosidad Malformación vertebral Rigidez Discitis Tumor Inestabilidad cervical Tabla 3 . Significado clínico de diferentes hallazgos en la columna del niño. Signo Movimiento activo asimétrico Alteración ortopédica Parálisis braquial obstétrica Fractura de clavícula Artritis Sífilis congénita Parálisis cerebral de tipo hemi monopléjico Limitación dolorosa de la movilidad Artritis Pronación dolorosa Limitación de la extensión / supinación del Artrogriposis codo Osteocondrodisplasias Acortamiento simétrico Osteocondrodisplasias Pulgar alojado Retraso madurativo Parálisis cerebral Flexo de la interfalángica del pulgar Dedo en resorte Tabla 4. Significado clínico de diferentes hallazgos en el miembro superior del niño. / Signo Alteración ortopédica Cojera Displasia del desarrollo de la cadera Sinovitis transitoria de la cadera Artritis Enfermedad de Perthes Dismetría de miembros inferiores Parálisis cerebral Discitis ... Genu flessum Fisiológico < 6 meses Artrogriposis Parálisis cerebral Genu recurvatum Artrogriposis Hiperlaxitud articular Genu varum Fisiológico < 24 meses Enfermedad de Blount Osteocondrodisplasia Raquitismo... Genu valgum Fisiológico > 24 meses ( limite de 12º ) Hiperlaxitud articular Osteocondrodisplasia Lesión fisaria ... Limitación de la flexión dorsal del tobillo Pie zambo < 10º Acortamiento de Aquiles Parálisis cerebral Parálisis espástica familiar Varo de calcáneo Pie zambo Pie cavo neurológico Aducto del antepie Metatarso aducto Pie zambo Presencia de arco longitudinal externo en Pie cavo el pie del lactante Aspecto convexo de la planta Astrágalo vertical Tabla 5. Significado clínico de diferentes hallazgos del miembro inferior en el niño ( excluyendo la cadera ). Tipo I II a Ángulos alfa / beta Alfa > 60º Beta < 77º / Alfa 50-60º II b Beta < 77º / Alfa 50-60º II c II d III IV Beta < 77º / Alfa 43-49º Beta > 77º / Alfa 43-49º Alfa < 43º Alfa no medible Significación clínica Cadera normal Posición concéntrica : inmadurez fisiológica < 3 meses Posición concéntrica : retraso en la osificación > 3 meses Posición concéntrica con acetábulo muy deficiente Subluxación Luxación ligera Luxación severa Tabla 6 . Clasificación de Graff utilizada en la valoración ecográfica de la cadera en el lactante.

Anuncio

Descargar

Anuncio

Añadir este documento a la recogida (s)

Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)

Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado

Puede agregar este documento a su lista guardada

Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados