Dos pruebas de Amplitud de Memoria Operativa para el

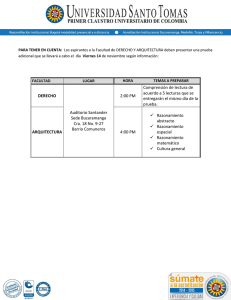

Anuncio