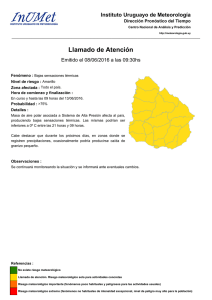

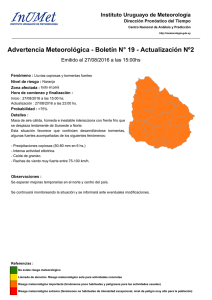

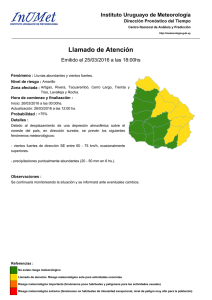

Servicio Meteorológico Nacional

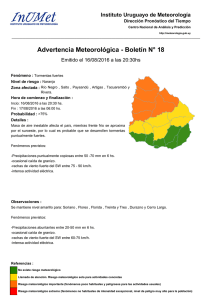

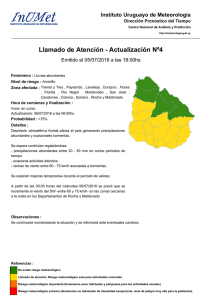

Anuncio