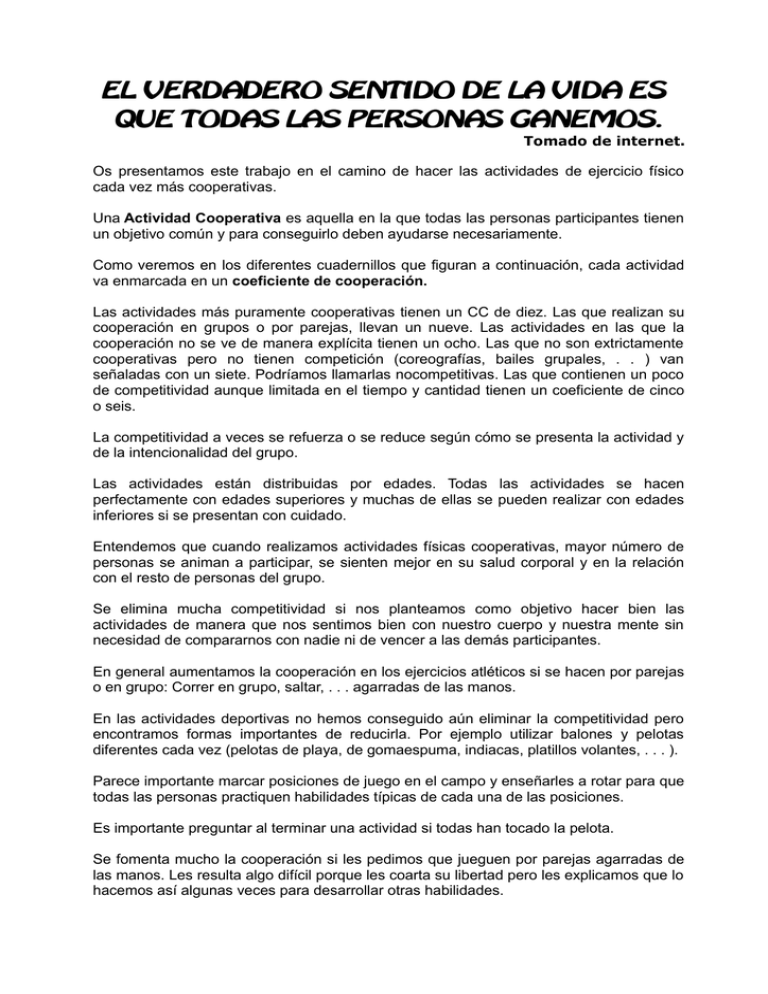

Juegos cooperativos y Educación Física. Fundamentación.

Anuncio