La espiritualidad de San Francisco de Paula, por

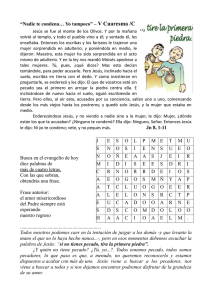

Anuncio