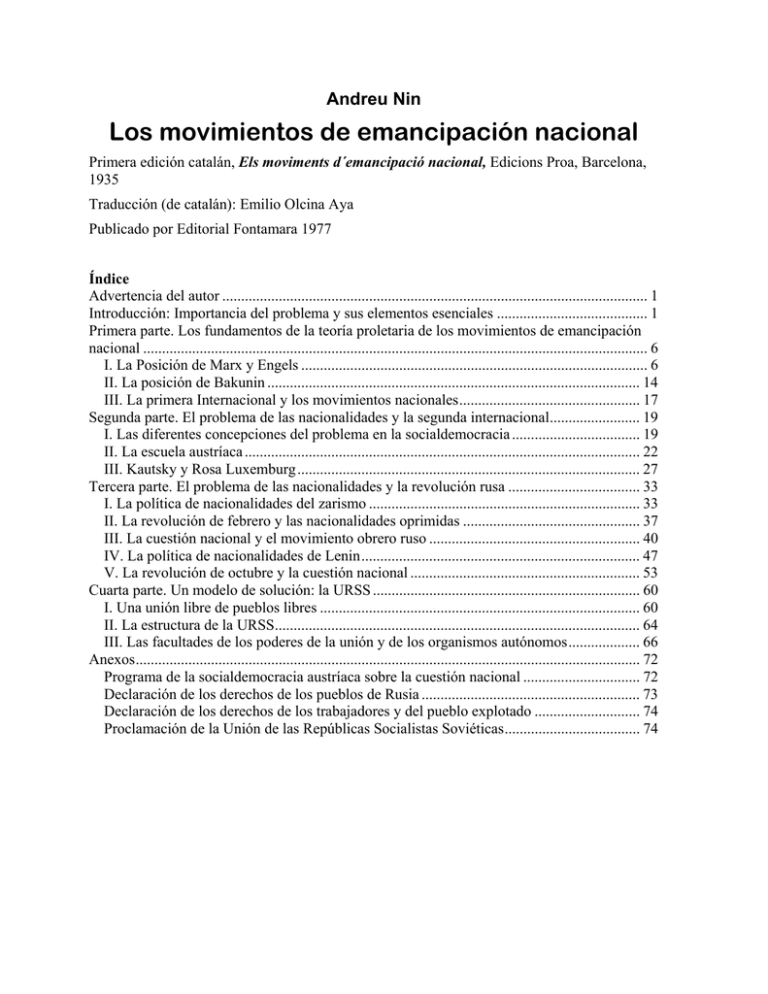

El presente volumen recoge la mayor parte de los artículos de

Anuncio