Empleo y desempleo en Enfoques Comparados de Política

Anuncio

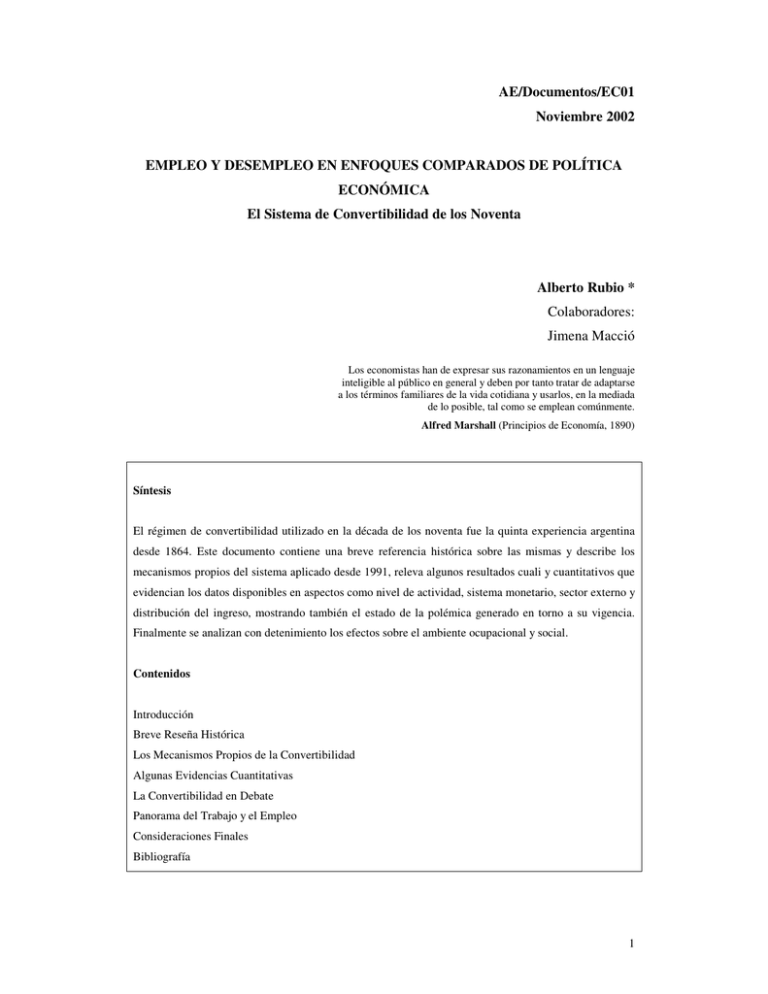

AE/Documentos/EC01 Noviembre 2002 EMPLEO Y DESEMPLEO EN ENFOQUES COMPARADOS DE POLÍTICA ECONÓMICA El Sistema de Convertibilidad de los Noventa Alberto Rubio * Colaboradores: Jimena Macció Los economistas han de expresar sus razonamientos en un lenguaje inteligible al público en general y deben por tanto tratar de adaptarse a los términos familiares de la vida cotidiana y usarlos, en la mediada de lo posible, tal como se emplean comúnmente. Alfred Marshall (Principios de Economía, 1890) Síntesis El régimen de convertibilidad utilizado en la década de los noventa fue la quinta experiencia argentina desde 1864. Este documento contiene una breve referencia histórica sobre las mismas y describe los mecanismos propios del sistema aplicado desde 1991, releva algunos resultados cuali y cuantitativos que evidencian los datos disponibles en aspectos como nivel de actividad, sistema monetario, sector externo y distribución del ingreso, mostrando también el estado de la polémica generado en torno a su vigencia. Finalmente se analizan con detenimiento los efectos sobre el ambiente ocupacional y social. Contenidos Introducción Breve Reseña Histórica Los Mecanismos Propios de la Convertibilidad Algunas Evidencias Cuantitativas La Convertibilidad en Debate Panorama del Trabajo y el Empleo Consideraciones Finales Bibliografía 1 Introducción El 6 de enero del 2002, una Ley de “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario” puso fin a la paridad 1 peso = 1 dólar, dando lugar a la salida del régimen de convertibilidad y anclaje del tipo de cambio. Con la Ley 23928 (de Convertibilidad, sancionada en marzo 27/1991) se había iniciado una etapa de trasformaciones significativas en la economía nacional, algunas positivas (estabilidad de precios, ingreso de capitales, recuperación del crédito) y otras más conflictivas (cambios en la estructura productiva, desocupación creciente, concentración de ingresos). El debate no resultó viable en el tiempo prudente como para disponer de criterios correctores y enfoques complementarios a la evolución del sistema antes que se reiteraran situaciones límite que la experiencia histórica señalaba con claridad. Once años después de establecido el sistema, una sucesión de circunstancias políticas llevaron a plantear la modificación del rumbo económico, incluida la paridad fija del tipo de cambio. La ausencia de un diálogo inteligente y previo se haría sentir. Breve Reseña Histórica Argentina tuvo papel moneda convertible cinco veces en su historia. Esas experiencias indican que sólo una resistió razonablemente situaciones de crisis externa y de todas se debió salir con violentos ajustes en la actividad económica interna. La primer situación (1864), fijó el precio de la onza oro en 16 pesos fuertes. La guerra de la Triple Alianza demoró su vigencia hasta 1867, año en que el Banco Provincia abrió una oficina de Conversión. Este hecho tuvo como consecuencia un cuantioso ingreso de capitales y superávit comercial. El ingreso de oro expandía la oferta monetaria, mantenía bajo los tipos de interés y multiplicaba el comercio. Pero, cambio fijo y precios en alza elevaron la 2 capacidad de compra externa del peso y en 1870 asomó el déficit comercial. Tres años después, la crisis externa congeló el capital internacional, cuando la exportación sólo cubría 64% de lo importado. La prosperidad se detuvo y desapareció la confianza. Como consecuencia se tomó la decisión de retirar el oro de la Oficina de Cambio. Esta situación derivó en la quiebra de tres bancos. La tasa de interés se duplicó y cayó el valor de los bonos argentinos en Londres. La revolución de 1874 hizo más caótica la situación económica. El gobierno, buscando recrear la confianza en el país, lanzó un plan de ajuste en el Estado. Esta medida no tuvo éxito y precipitó el cierre de la Oficina de Cambio. La segunda oportunidad tuvo lugar tras la revolución de 1880. Se restableció la conversión de hecho (y por ley en 1881) a la misma tasa de cambio que en 1867. Por cinco años la entrada de oro al país fue importante. En 1882 reapareció el déficit comercial, acompañado de salida de capitales y crisis bancaria. Esta situación trajo la suspensión de la Convertibilidad en octubre de 1885, que restableció Carlos Pellegrini en 1890, creando la Caja de Conversión como respuesta al desorden fiscal y monetario producido en el período anterior. El sistema aparece por tercera vez en 1899 cuando se dictó una ley que disponía la Convertibilidad a través de la Caja de Conversión al tipo de cambio 1 onza oro = 2,27 pesos oro (o fuertes) y constituía un fondo de conversión con 5% del impuesto nacional a las importaciones, las utilidades del Banco de la Nación, el producido de privatizar el Ferrocarril Andino y las células de oro de propiedad de la Nación entre otras fuentes. Hubo entonces un proceso inflacionario combinado con la entrada de capitales que produjo una apreciación de la moneda nacional y un consiguiente desequilibrio del sector externo, al aumentar las importaciones más que las exportaciones. La consecuencia fue insuficiencia de divisas para hacer frente a los compromisos del endeudamiento externo. La paridad que estaba fijada con respecto al oro desde 1881, era la misma que tenía el dólar, vale decir que un peso era igual al dólar. Pero la 3 misma fue interrumpida en 1885, cuando se decretó la inconvertibilidad y el peso oro comenzó a cotizarse por encima del peso papel. De modo que de una relación 100 pesos papel iguales a 100 pesos oro, se pasa a 387 pesos papel en 1891. A medida que el saneamiento financiero iba modificando el panorama planteado por la crisis, aumenta el ingreso de oro por mayores exportaciones, lo cual contribuye a apreciar el peso que ya en 1899 alcanzaba una cotización 225 pesos papel por 100 pesos oro. Este tipo de cambio era lo suficiente elevado como para incentivar el crecimiento del país basado en la expansión de sus exportaciones. La convertibilidad se mantuvo desde 1899 hasta 1914 y enmarcó el período en que la pujanza y el progreso argentino sorprendieron al mundo. Sus reservas internacionales superaban entonces a las del Banco de Inglaterra. El secreto parecía no ser otro que el tipo de cambio alto. Al declararse la Guerra Mundial en agosto de 1914 (shock externo) se establece el cierre de la Caja de Conversión y la inconvertibilidad de la moneda, debido fundamentalmente al debilitamiento de la corriente de capitales y por lo tanto el desequilibrio del balance de pagos debió cubrirse con exportaciones de oro, con lo que se unieron las dificultades financieras a la caída de las exportaciones por insuficiencia de la cosecha de la campaña 1913-1914. La situación deja en claro la estrecha vinculación entre las variables económicas internas y los movimientos de capital. La convertibilidad como instrumento de política económica había cumplido otro ciclo. La nueva experiencia (cuarta) surge al cambiar las condiciones internacionales a partir de 1924, mejorando la situación externa y con la apertura de la Caja de Conversión en 1927 El mercado de capitales norteamericano se abre entonces para Argentina y como consecuencia de un importante superávit comercial se eleva la existencia de oro. El presidente Alvear decide reanudar el sistema de convertibilidad por decreto. La razón apuntaba a la necesidad de flexibilizar la economía ya que el sistema permitía que el tipo de cambio fluctuara ligeramente en torno de un valor de equilibrio. 4 Las importaciones eran mayores y aumentaba la cantidad de dinero en la Caja de Conversión como contrapartida del oro girado al tiempo que subía la tasa de interés. Para evitar la pérdida de reservas y la contracción de la liquidez interna, el Presidente Yrigoyen cierra la Caja de Conversión en 1929. Durante los años setenta Argentina libera el sistema financiero, disminuye el nivel y dispersión de los aranceles a las importaciones; liberaliza la cuenta de capitales y hace política monetaria restrictiva, utilizando una ‘tablita activa’ para establecer el valor futuro de la tasa de cambio con el propósito de definir expectativas únicas. En 1985, se pone en vigencia un programa especial (Plan Austral), que si bien reduce la dinámica inflacionaria, no logra establecer una adecuada consolidación fiscal. Á fines del año 86 recrudecen las presiones inflacionarias, lo que promueve un intenso proceso de sustitución monetaria, fuga de capitales y finalmente un estallido hiperinflacionario. El devenir de los hechos lleva a la quinta experiencia, referida en la Introducción. El Plan de la Convertibilidad tuvo un éxito inusual en su fin específico de acabar con la inflación (aunque en los primeros meses el índice de precios al consumidor creció a un ritmo parecido al del comienzo del Plan Austral), atraer capitales (más especulativos que de inversión directa) y sobrellevar algunas crisis externas (mejor el efecto tequila que los impactos asiático y ruso). Por otros efectos menos felices, la polémica sobre la aplicación del sistema de convertibilidad en los años noventa es intensa y distintiva. La sección siguiente muestra en forma simple la lógica implícita del sistema. Le sigue un panorama de las principales vertientes de opinión que conforman una suerte de debate (o foralmente declarado) sobre el tema. Las breves consideraciones expuestas hasta aquí ofrecen evidencias de una perspectiva histórica poco conocida. Finalmente el documento desarrolla algunas reflexiones que ligan la problemática del empleo a las discusiones en torno a esta última experiencia de convertibilidad. 5 Los Mecanismos Propios de la Convertibilidad 1 El modelo de convertibilidad inicialmente propuesto abarcó el período 1991/2000 y consistió, fundamentalmente, en sujetar la base monetaria de la economía al nivel de reservas internacionales existentes, con tipo de cambio fijo (sólo de base dólar) 2. Las reservas aumentan según el nivel de la tasa de interés, que junto al anclaje del tipo de cambio actúa como un fuerte atractor de capitales externos y la dinámica de las exportaciones, debilitándose por el aumento de las importaciones o el impacto de los compromisos financieros externos. El mecanismo fue ampliado en el 2001 a base dólar - euro. De este modo la base monetaria fluctúa en función al valor de las reservas ponderadas por un tipo de cambio mixto, según la relación internacional entre ambas monedas (aunque cada una fija respecto al peso, mientras que antes sólo lo estaba el dólar). Con esto se logra un mejor tipo de cambio en pesos para la moneda de los países con los que se tiene mayor intensidad comercial (área del euro). Por su naturaleza el sistema es esencialmente rígido e impone serias limitaciones al uso de instrumentos convencionales de política económica. El manejo discrecional de la oferta monetaria (atada a las reservas) ya no es recurso viable para activar la economía y menos aun para financiar el gasto público, que queda así sujeto a los muy importantes resultados de la recaudación y a la capacidad de reingeniería administrativa o presupuestaria del Estado. La dinámica del ingreso está ligada a un aumento de las reservas, que en el corto plazo provienen del ingreso de capitales externos y se supone fluyen por los niveles atractivos de las tasas de interés en comparación con otras plazas. 1 Este apartado describe la mecánica económica inherente al sistema de convertibilidad y no incursiona en los fundamentos o las justificaciones que de su aplicación ni evalúa sus resultados. En la sección La |Convertibilidad en Debate (página ) se detallan distintos enfoques que describen el estado de la controversia respecto al tema. 2 Las reservas del Banco Central constituyen prenda común de la base monetaria, no pudiendo utilizarse para ningún otro fin, siendo inembargables y perteneciendo pues a los tenedores de pesos. Aunque ante eventuales fallos judiciales extranjeros esta cláusula podría resultar declarativa, ella constituye de todos modos un freno importantísimo a los intentos de “meterle mano” a las reservas de Banco Central. (Llach, 1997; Recuadro 7, página 125). 6 En estas condiciones, si el gobierno no controla el gasto o pretende dinamizar la economía aumentando el déficit, es probable que los requerimientos de financiamiento eleven la tasa de interés por sobre estándares normales y esto ponga luces rojas sobre el flujo de capitales por los riesgos eventuales de default (evidencia empírica de sucesos ocurridos en mercados emergentes de características similares y de la misma experiencia histórica). La recaudación impositiva, como ya se mencionó, es otra de las variables críticas, condicionada al nivel efectivo de la alícuota fiscal (grado de presión tributaria), sujeta a la evolución de los ingresos y a los niveles de evasión (o efectividad de recaudación). La conjunción de limitaciones de política económica para expandir la producción y el ingreso, un descontrol de gasto, limitaciones de recaudación, excesiva recurso del Estado al financiamiento (interno y externo), elevación de las tasas de interés y debilitamiento del flujo de capitales, conforman así un reconocido y delicado “círculo vicioso / riesgoso” para la sustentabilidad del sistema. Algunas Evidencias Cuantitativas Conviene visualizar, mediante un rápido relevamiento, algunos comportamientos distintivos de las condiciones económicas experimentadas durante la vigencia de este modelo (ver cuadro en página 9). Los datos y evidencias correspondientes al nivel de actividad económica, la situación monetaria, el sector externo y la distribución del ingreso del referido cuadro tratan de proporcionar sólo una aproximación cuantitativa que pueda resultar mínimamente adecuada para delinear un perfil relevante de cada uno de los aspectos citados. No se trata aquí de juzgar la experiencia de los noventa sino de aislar sus efectos sobre un grupo indicadores económicos representativos. La lectura sugiere el inicio de un proceso de recuperación del crecimiento, en un duro contexto de estabilidad relativa (donde los agentes sociales y económicos, en el marco de las restricciones monetarias y cambiarias, debieron absorber la inercia inflacionaria de los años ochenta), sensible a los shocks externos (reiterados desde mediados de los 7 noventa) y que cesa a partir de 1998 para entrar en un franco proceso de recesión y decadencia Las cuestiones laborales y sociales (como fue indicado en los contenidos preliminares) se trabajan en la última sección del documento, porque constituyen temas centrales de nuestro proyecto de investigación y porque conforman también uno de los temas más sensibles, delicados y polémicos vinculados al modelo de convertibilidad y la experiencia de la década. La Convertibilidad en Debate La diversidad de opiniones en torno a la última experiencia de convertibilidad tuvo (y tiene aún) una trascendencia que bien puede ser equiparada a la polémica de fines de siglo en torno a la vigencia de las políticas neoliberales, a la suscitada por el advenimiento del denominado capitalismo global o a los eventuales inicios de la postmodernidad. La finalidad de esta parte del ensayo es presentar una selección de fuentes argumentales, representativas de los términos del debate3, sin pretender agotarlas todas ni con la intención de terciar en él. La reseña, que por su grado de detalle<y extensión figura en el Anexo 1 (páginas 17 A 21), es complementada con un ejercicio de síntesis que intenta clasificar los argumentos más destacables de las fuentes consignadas y elabora un breve comentario sobre los mismos. Referencias al Cuadro (página 9) Elaboración propia en base a datos de: 1 ABA - Asociación de Bancos Argentinos. (www.aba-argentina.com) 2 BCRA - Banco Central de la República Argentina. (www.bcra.gov.ar) 3 Centro de Economía Internacional, en base a datos del Ministerio de Economía, BCRA e INDEC. (http.cei.mrecic.gov.ar) Frenkel, R. Gonzalez Rozada, M. "Liberalización del Balance de Pagos. Efectos sobre el crecimiento, el empleo y los ingresos en la Argentina" para el 4 Centro de Investigaciones en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Palermo y CEDES. 1999. 5 INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos. (www.indec.gov.ar) 6 MECHÓN – Ministerio de Economía. (www.mecon.gov.ar) 7 Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR.(www.observatorio.net) Salvia, A. Donza, E. "Cambios en la capacidades de bienestar y la desigualdad distributiva entre los hogares del Gran Buenos Aires durante la etapa 8 de cambio económico", para el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 9 Salvia, Agustín. "Mercados Laborales y Políticas Ocupacionales en Chile y el MERCOSUR. El Caso Argentino", para la Fundación Ebert, 2001. 3 Sólo se citarán autores de libros o documentos publicados en ediciones institucionales (fundaciones, universidades o centros de investigación), en ningún caso opiniones publicadas en reportajes aparecidos en de medios de prensa (excepto que se trate de artículos firmados). 8 NIVEL DE ACTIVIDAD La tendencia general del período es creciente. (El producto aumenta un 54,7% de 1990 a 1998 y un 48,3% entre 1990 y 2000, a razón de un 3,6% promedio anual). (6) El mayor crecimiento anual de la década, evaluado trimestralmente, se da en el segundo trimestre de 1991, luego de la estabilización de precios lograda por la convertibilidad (15,7%) y, evaluado anualmente, ocurre de 1989 a 1990 (10,6%). Hay un crecimiento similar de 1990 a 1991 (9,6%). (6) En 1995 el Efecto Tequila genera una desaceleración del crecimiento, causando una fuerte contracción del cuarto trimestre de 1994 al primer trimestre de 1995 (-7,5%). (6) Durante el segundo trimestre de 1996 se registró un crecimiento del 10,5% respecto del trimestre anterior, lográndose así una recuperación del producto a valores similares a los de 1994. La expansión se desacelera hacia fines de 1997. (6) El producto per cápita no toma valores menores a los $ 4.000. Llega a $ 7.293 en 1994, para alcanzar el máximo nivel del período en 1998, con 7.978$. (3) La inversión bruta interna alcanza su nivel máximo en 1998, equivalente al 21,1 del PBI. (3) Los sectores de mayor expansión que la media del producto fueron: finanzas, electricidad, gas y agua, minería, transporte y pesca. Los más recesivos: construcción, manufacturas, comercio. DISTRIBUCI ÓN DEL INGRESO FINANZAS PÚBLICAS SECTOR EXTERNO SITUACIÓN MONETARIA Nivel de tasas de interés internacional accesible a empresas de primera línea (nacionales y extranjeras): LIBOR + tasa de riesgo. Tasas de interés real altamente positivas en comparación con inflación y tipo de cambio. Tasa de interés para empresas medianas y pequeñas (promedio de la década y mix descubierta en cuenta corriente, descuento en documento) muy superiores a las accesibles para empresas de primera línea. La tasa de interés activa promedio sufre una aumento sustancial durante 1995, permanece estable durante el resto del período, si bien posee una tendencia creciente hacia 2000. (2) La tasa de riesgo país se mantuvo en un promedio de 494 puntos de 1993 a 2000, alcanzando su máximo en el año 2000. (1) Las tasas de interés pagadas por los depósitos en moneda nacional y en moneda extranjera comienzan con una tendencia similar a partir de 1993, convergiendo durante el año 2000. (1) Las reservas totales de libre disponibilidad del BCRA llegan a un máximo en 1999. Tienen una tendencia creciente para todo el período, disminuyendo levemente durante el 95 y el 2000. (1) Durante los primeros años de la ley de convertibilidad, subsiste una inercia inflacionaria que motiva una variación porcentual del índice de precios combinados (mayorista y minorista) del 23% entre 1991 y 1993. Apertura de la economía al comercio internacional. Reducción de las tarifas de importación, desde un promedio de 26,5% en octubre de 1989 a 9,7% en abril de 1991. (4) Eliminación de impuestos específicos y de restricciones cuantitativas a importaciones . (4) La relación exportaciones a PBI muestra un relativo estancamiento en los primeros años de la década. En 1994 / 1995 se produce un salto, para luego volver a estancarse durante 96-97-98. El coeficiente al final del período resulta casi idéntico al de comienzos de década (9,5%). La relación importaciones producto aumenta fuertemente durante la fase expansiva inicial, para contraerse durante la recesión e incrementarse luego. El coeficiente es el triple al final del período (8,6%) respecto del valor inicial (2,06%). A inicios de la década, los ingresos de capital son crecientes hasta 1993 y declinan en 1994, cuando se incrementan las tasas de interés de USA y tiende a aumentar la prima de riesgo país. El tipo de cambio real hace un pico en 1989, que disminuye progresivamente hasta 1991, luego estabilizándose. La balanza comercial resulta positiva durante los períodos de crisis (1990 91, 1995 /96, 2000/2001) La balanza de servicios es siempre negativa. La cuenta corriente resulta positiva únicamente durante 1990. De 1994 a 1995 el déficit global aumentó un 380% Durante 1997 y 98, el déficit sufrió una disminución promedio del 11%. El déficit público global se incrementó en un 42% entre 1999 y 2000, pasando de 4.768 millones de pesos a 6.792 millones.(9) La deuda pública aumenta sostenidamente durante todo el período, excepto para los años 92 y 1993. De 1990 a 1991 el incremento es de un 58,9%. La variación promedio del período es de 10% (4,5% si no se considera el incremento del 90 al 91) El endeudamiento público pasó de 121 mil millones de dólares a 128 millones de dólares de 1999 a 2000. (9) La deuda externa (pública y privada) supone en 1990 el 44% del producto bruto interno, mientras que en el año 2000 representa el 56,7%. A partir del año 1998, comienza a constituir más del 50% del producto. El ingreso medio familiar de 2000 es igual al de 1990 para el primer quintil (más pobre), mientras que es un 45% superior para los hogares del quinto quintil (más rico). (8) Con la estabilización de precios lograda en los primeros años de la década, la desigualdad aumentó. El ingreso medio por consumidor para el primer quintil de hogares es un 5% menor en 2000 respecto de 1990. En cambio, sufre un aumento del 56% para el caso de aquellos hogares pertenecientes al quinto quintil. (8) El ingreso medio familiar en 1990 (para GBA) era cinco veces más bajo en el primer quintil que en el quinto quintil. En el año 2000, el ingreso medio familiar para el quinto quintil resulta ser ocho veces mayor que el ingreso del primer quintil. (8) Nota: los números entre paréntesis corresponden a las referencias que figuran al pié de la página siguiente 9 La literatura evaluada permite aislar un conjunto de observaciones que se reiteran de distinto modo en los análisis sobre la convertibilidad en los noventa. El cuadro adjunto intenta un agrupamiento de las principales apreciaciones mencionadas en esos trabajos, según constituyan fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas del o al sistema. El ejercicio en sí consiste en estructurar esos aportes sobre los cuatro ejes mencionados, respetando el sentido valorativo expresado por los autores, de modo tal que las ideas extractadas responden, en general, a los textos resaltados en la reseña del Anexo 1. Un primer comentario posible es que el sistema de convertibilidad tiene áreas de extrema sensibilidad (representadas por el cuadrante de las debilidades), cuyo seguimiento prolijo y atento hubiera podido evitar excesos o efectos negativos (cuadrante de las amenazas) de consecuencias severas para la sociedad y para la subsistencia misma del sistema neutralizando sus logros. Estas cuestiones no son objetivamente visualizadas del mismo modo por los analistas, porque en la subjetividad de los enfoques reciben distintas valoraciones (es el caso de la flexibilidad laboral, una mayor descenso de los salarios nominales o el descontrol del gasto). FORTALEZAS • • • • • • revaluación del peso caída de remuneraciones nominales mecanismos anticíclicos limitados financiamiento externo accesible vulnerable a perturbaciones externas política fiscal imprudente • • • • • reestructuración de la economía promueve cambios sociales desregulación laboral mejorar productividad ajustar/reducir el gasto público • • • • déficit público desempleo pérdida de competitividad desigualdad social AMENAZAS estabilidad de precios crecimiento económico sesgo productivista mejora poder adquisitivo recomponer el sistema de precios elimina impuesto inflacionario mejor acceso al crédito DEBILIDADES • • • • • • • OPORTUNIDADES LA CONVERTIBILIDAD EN DEBATE 10 Un segundo comentario inevitable tiene que ver con los aspectos más destacados y positivos logrados durante la vigencia del mecanismo comentado (ejes de fortalezas y oportunidades). Aún las opiniones más críticas reconocen ciertos logros, más allá de la capacidad intrínseca de los mismos para sostenerse en el tiempo o de la carencia de acciones complementarias que lo hubieran permitido. El debate académico sobre el sistema de convertibilidad pone en evidencia las particularidades especiales de su implementación al conformar un mecanismo: i) muy sensible en sí mismo (limitación para el uso de políticas anticíclicas, revaluación de la moneda, vulnerabilidad a perturbaciones externas y a políticas presupuestarias y fiscales débiles), aunque ii) eficaz como shock antiinflacionario (con todos los efectos derivados de ello), iii) disparador de eficiencias productivas (incentivo del crecimiento, mejoramiento competitivo, restauración y ampliación del crédito) pero iv) generador de desequilibrios laborales (desplazamientos ocupacionales: subocupación, precariedad laboral y desocupación), aspecto que algunos observadores plantean como inevitables y necesarios a procesos de ajuste y reformas estructurales de las economías. Por sus implicancias sociales, la reiteración de referencias en este último sentido y por tratarse del eje básico de la investigación en la que se enmarca este documento, el tema es tratado con mayor detenimiento en la siguiente sección. Panorama del Trabajo y el Empleo La evidencia empírica en cuanto al crecimiento de los niveles de desocupación y precariedad laboral durante los noventa es contundente. Lo es además con independencia de los argumentos que intentan tanto justificarla como cuestionarla, del 11 mismo modo que aparece casi de modo inevitable en el discurso de los distintos analistas. No es poca además la literatura que trata el tema específicamente 4. Si bien las condiciones derivadas de los cambios sustanciales que se introducen con el sistema de convertibilidad indujeron un proceso de inversión productiva y expansión del producto, la naturaleza de algunas medidas (privatizaciones, apertura arancelaria), el impacto de los shocks externos (sucesivos a partir de la crisis mexicana), nuevas estrategias empresarias (desregulaciones, flexibilizaciones, fuentes externas para abastecimiento de insumos) y también de los hogares (aumento de la oferta alternativa de trabajo para compensar ocupaciones caídas y se orientaron hacia actividades de menor productividad) “generaron un crecimiento vertiginoso del desempleo” (Salvia, 2000) y también del subempleo. Entre mayo 90 y octubre 99 (Gráfico 1), la desocupación crece un 106,4 % y la subocupación un 99,7 %. La recuperación post tequila tuvo sólo efectos positivos en los niveles de ocupación entre mayo 95 y octubre 98 (la desocupación baja un 18,4 %). A partir de entonces y hasta la última medición disponible (mayo 2002) el ritmo es decididamente ascendente5 indicando la dificultad de reinsertar al sistema en un proceso sostenido de recuperación. El achicamiento del mercado laboral formal, resultado de los cambios en las estrategias de las empresas (aprovechamiento de las flexibilizaciones laborales y comerciales externas potenciadas por la sobrevaluación de la moneda), explican por sí sólo esta situación? Sin duda no. 4 Ver por ejemplo: Beker, 2000; Cafaldo-Cascante, 2000; Conesa, 2000; Gasparini-Marchionni-Escudero, 2000; Heymann-Kosacoff, 2000 y Salvia,2000 5 De mayo 90 a mayo 2002, el aumento absoluto de la desocupación es del 242,2 %, a una tasa media anual acumulada levemente superior al 10,8 %. Esta situación mueve a pensar que el modelo de acumulación argentino está seriamente afectado y lo está por sobre las circunstancias de política institucional o económica. Los últimos veinte años del siglo xx así lo indican, puesto que mientras el producto se expande a una tasa media anual del 1,6 % la desocupación lo hace al 11,8 % (Rubio, 2002). 12 Gráfico 1 – Niveles de Desocupación y Subocupación. 1990 - 2002 Desocupación 3000 Subocupación Miles de Personas 2500 2000 1500 1000 MAYO 2002 MAYO 2001 OCTUBRE 2001 MAYO 2000 OCTUBRE 2000 MAYO 1999 OCTUBRE 1999 OCTUBRE 1998 MAYO 1998 OCTUBRE 1997 MAYO 1997 OCTUBRE 1996 MAYO 1996 OCTUBRE 1995 MAYO 1995 OCTUBRE 1994 MAYO 1994 OCTUBRE 1993 MAYO 1993 OCTUBRE 1992 MAYO 1992 OCTUBRE 1991 MAYO 1991 OCTUBRE 1990 MAYO 1990 500 Fuente: Área Económica, Departamento de Investigación Institucional, IIS-UCA, con base en datos EPHINDEC. El panorama sería incompleto si se dejara de considerar el aumento de la oferta laboral, no sólo derivada de las reacciones familiares ya referidas (oferta de reemplazo o sustituta, mediante la búsqueda trabajo por parte de hijos jóvenes) y por sobre todo la mayor y sostenida tendencia de participación femenina en el mercado de trabajo, particularmente fuerte en el quinquenio 90/956. El impacto de las nuevas reglas de juego, los cambios en la estructura y en las actitudes de la población activa, la falta de atención a las debilidades y amenazas observables inherentes a la política implementada, derivó paulatinamente en una mayor fragmentación del tejido social, una creciente segmentación de los mercados y “un estancamiento regresivo del empleo formal, un mayor peso del trabajo asalariado no registrado y de la subocupación horaria en los niveles de empleo, una oferta laboral 6 En el primer quinquenio de los noventa la PEA crece 1,5 puntos porcentuales más que la población total (2,8 % contra 1,3 %) y en el caso de la población femenina la diferencia es de 3,4 puntos (4,8 contra 1,4). Ver Comelatto, 2001 y Rubio, 2002. 13 cada vez más asociada a actividades informales, ocupaciones – refugio y/o planes de empleo social, niveles elevados de desocupación y pobreza mutuamente asociados” (Salvia, 2001). La segmentación económica7 implica afrontar condiciones adversas para la optimización de los recursos productivos de una sociedad. Las unidades económicas (familias y empresas) deben afrontar diferentes precios efectivos para el acceso a tierra, la mano de obra, el capital, las modernas tecnologías o los bienes de consumo. En ese contexto las decisiones se realizan mal. En realidad hasta puede decirse que, desde el punto de vista agregado, generan “deseconomías sociales”. Las autoridades gubernamentales no pueden presumir que el proceso de asignación de recursos se realice con eficiencia en el sector privado, ni que acceda a las suficientes alternativas de inversión como para que a la postre sean socialmente rentables, ya que los precios prevalecientes no reflejan necesariamente las auténticas restricciones que pueden caracterizar efectivamente a los mercados porque cada segmento de la población dispone de datos fragmentados de la realidad económica (McKinnon, 1973). En condiciones propias de fragmentación económica las pequeñas unidades de producción, individuales o familiares, deben convivir con grandes sociedades de capital que, aunque produciendo bienes similares, difieren en la proporcionalidad de los factores, el nivel de eficiencia tecnológica, la productividad laboral, el acceso y los costos relativos del capital. El resultado es al menos triplemente negativo: alta ineficiencia en la base del proceso productivo, imposibilidad de integración de cadenas de valor y escasa competitividad agregada. La fragmentación se profundiza además por la tendencia misma de las políticas de intervención, que en lugar de ser integradoras persisten en la creencia que los problemas 7 Debe considerarse segmentada una economía en la cual las unidades de producción (empresas) y las de consumo (familias) se encuentran aisladas, profundamente desconectadas (y en consecuencia carentes) de las oportunidades y adecuada información que les permitan optimizar sus decisiones de producción o consumo. 14 de los distintos segmentos de la sociedad económica (el todo), deben abordarse trabajando con dedicación y exclusividad sobre ellos. Esta verdadera economía de los enclaves tiene como subproducto el desmembramiento estructural de los mercados de factores, generando crisis de crecimiento, de empleo, de ingresos, de marginación y pobreza. Consideraciones Finales Creo que la convertibilidad de los noventa debe entenderse como un recurso de última instancia para contraponer a casi medio siglo de infructuosos ejercicios de política económica que no pudieron impedir, entre otros efectos, un profundo deterioro monetario (proceso infla, mega y finalmente hiperinflacionario), la destrucción del ahorro y del crédito productivo, el ascenso de la especulación en detrimento de la producción y un generalizado contexto de imprevisibilidad para la toma de decisiones, con todas las implicancias derivadas que sobre el estado de la economía y la sociedad tienen los aspectos señalados. La administración del sistema no capitalizó la experiencia histórica, nada carente de aspectos que permitían identificar sus perfiles más débiles y también sus mayores potencialidades. Quizás entre los argumentos más cuestionables deban destacarse el no haber ajustado en su tiempo y forma la estructura y las cuentas del Estado, recostarse sobre el uso el endeudamiento público interno y externo, como también creer que la revalorización del peso (anclado a la moneda de una economía que crecía en competitividad) sería forzosa y necesariamente acompañada por un efecto similar en el orden productivo interno y que tal transformación resultaría posible en igual escala. La sinergia de esos factores y otros (reseñados en las citas incluidas en la sección del debate), sumada a una cierta soberbia en la conducción del proceso de gestión le confirió excesiva rigidez conceptual y operativa al instrumento montado, en una aparente actitud de confusión entre diálogo y debilidad o debate y autoridad. 15 Como todas las experiencias anteriores, la salida resultó desordenada, deja una secuela de complicaciones nuevas y de inercias negativas de dominio y resolución muy compleja. Pero en especial se hereda una profunda fragmentación de la sociedad y segmentación de la economía, que se traduce en niveles de marginación y exclusión jamás conocidos ni esperados en el país. Será necesario un atento e inteligente esfuerzo de reconstrucción de lazos sociales que haga posible volver a integrar una comunidad de destino y puentes de relación entre los sectores productivos para reiniciar un proceso de crecimiento sustentable. Será necesario atender la inclusión fraterna, erradicar las desigualdades insoportables, prever equidad. Nada podrá sustanciarse sino a partir de entender y aceptar la magnitud del deterioro en el que se está, evitando el disenso de polemizar sobre sus causas y trabajando con imaginación y prudencia. “En problemas de esta índole, son puramente las facultades intelectuales y a veces hasta las críticas, las más necesarias. Pero los estudios económicos exigen desarrollar la simpatía, especialmente esa rara simpatía que pone a las personas en condiciones de colocarse en el lugar, no sólo de su clase, sino también de las demás clases” (Marshall, 1890). Simpatía es comunidad de sentimientos 8. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y en comunidad de sentimientos, abre las puertas al concepto de nación. Años atrás un eminente constitucionalista argentino (Sánchez Viamonte, 1965) definía una nación como aquellos “grupos sociales posibles de seguir en las vicisitudes de su existencia y que pese a la diversidad de razas, credos e idiomas, 8 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 16 se encuentran unidos por el pasado, solidarios en el presente y proyectados en el futuro de una acción común”. Anexo 1 LA CONVERTIBILIDAD EN DEBATE Antonelli y Martínez (2000) El mayor déficit del gobierno y la disminución de las fuentes de financiamiento tanto nacionales como internacionales, fuerza al gasto público a convertirse en endógeno y a detener el crecimiento del PBI (Una Modelizaación de la Convertibilidad Ampliada y un Ejercicio de Teoría de Juegos, pag. 2). Banco Mundial (1996) El gobierno federal ha tomado medidas iniciales para la liberalización del mercado laboral. Sin embargo, dada la importancia de la reasignación de recursos en la economía, la aceleración de la liberalización del mercado laboral se vuelve imperativa. La urgencia en la efectivización de dichas medidas se ha hecho aún más pronunciada con la reciente recesión, que complicó aún más el creciente problema del desempleo observado durante el curso de la reestructuración económica. La implementación de reformas estructurales y el reinicio del crecimiento económico podrían reducir el desempleo en forma rápida. A tales efectos, se deberían tomar las siguientes medidas: la reducción de los costos laborales, una mayor flexibilidad en los contratos, reforzar el seguro de desempleo y descentralizar las negociaciones colectivas. Adicionalmente se recomienda enfáticamente desarrollar un sistema de información y análisis del sector servicios, que es la mayor fuente de empleo. (Argentina. The Convertibility Plan: Assessment and Potencial Prospects, pag.ix). Buscaglia, Adolfo (2001) ... el ascenso de la paridad real de cambio ocurrido en el lapso 1991/2000 es atribuible al aumento de los costos y de los precios en Argentina, inflación que fuera ocasionada por excesiva expansión monetaria ocurrida durante el primer quinquenio de la década de 1990. Esta es quizás la principal causa del deterioro ocurrido en la competitividad internacional de la Argentina, puesto que desalineó sus costos y precios internos de este país respecto a los internacionales en una magnitud muy considerable, revaluando la moneda argentina frente al dólar, en esa misma medida. Los aumentos de productividad logrados fueron así excedidos por el revalúo del peso frente al dólar y de éste frente a otras monedas fuertes. (Academia Nacional de Ciencias Económicas, pag. 66). Canavese y Gerchunoff (1996) ... los incrementos de productividad, la mejora de los términos del intercambio y el ajuste por destrucción de empleos han permitido reducir sustancialmente la apreciación real de la moneda doméstica y hasta han, eventualmente, convalidado los precios relativos corrientes, como precios sostenibles, aunque al costo de un desempleo creciente (Reformas Estructurales, Productividad y Tipo de Cambio, pag.20). 17 Conesa, Eduardo (2000) En el esquema actual de la convertibilidad, el salario real tiende a bajar por el enorme desempleo que se provoca. Porque no hay suficiente demanda de trabajo por parte de las empresas. El desempleo no es más que “la señal” que da este modelo económico perverso, advirtiendo que dentro de sus reglas de juego hay que bajar salarios nominales y reales (pag 25). Estévez y Minotti (2001) La Convertibilidad, lejos de ser únicamente un mecanismo económico que otorga el necesario respaldo a una moneda endeble, es especialmente el origen de un profundo cambio político y social, que repercute esencialmente en la vida de cada ciudadano. La Convertibilidad es una herramienta económica, por cierto significativa, tanto que ha condicionado cambios políticos y sociales en el último decenio y seguirá condicionando la vida ciudadana, tal vez por un tiempo más, pero aspiramos a que tal condicionamiento se produzca desde el progreso, es decir desde las consecuencias ventajosas provocadas por el sistema de convertibilidad durante su vigencia (pag. 155). Uno de los problemas centrales que plantea la política de convertibilidad es su tendencia a constituirse en un sistema procíclico. Es decir, un sistema vulnerable a los ciclos económicos naturales, o que incluso promueve la aparición de ciclos de expansión y contracción de la actividad económica en el marco de un libre movimiento internacional de capitales. Existe una relación estrecha entre estos flujos de capital, el funcionamiento del sistema financiero, particularmente el volumen del crédito disponible y las variables reales de la economía, como la producción y el empleo (La Reforma Managerialista del Estado, pag 176). Fanelli, José María (2000) El comportamiento procíclico de los movimientos de capital, determina la periódica aparición del racionamiento, incluso para aquellos con acceso más o menos fluido al crédito externo, como el gobierno y las grandes empresas. Cuando se produce ese tipo de situación, las dificultades para incrementar las exportaciones en el corto plazo, junto con el hecho de que el financiamiento compensatorio de los organismos multilaterales suele ser muy inferior a la caída en el financiamiento del mercado, la única forma que la economía tiene para adaptarse endógenamente a menor oferta de fondos prestables es vía una fuerte contracción de la absorción interna (Centro de Estudios de Estado y Sociedad, paag. 18). Fanelli, José María (2002) En el sistema de convertibilidad los mecanismos anticíclicos eran extremadamente limitados (pag. 27). Bajo el sistema de convertibilidad, las perturbaciones externas, tanto positivas como negativas, influían en el costo del crédito (Centro de Estudios de Estado y Sociedad, pag. 35) Frenkel y González Rozada (1999) En la primera mitad de los noventa, Argentina presenció un impresionante proceso de reformas orientadas al mercado, que se concentraron en la privatización de una gran proporción de las empresas de propiedad estatal y en la apertura comercial y financiera. Al mismo tiempo, el país 18 se sobrepuso a un período de extrema inestabilidad de precios que lo habían llevado a dos breves episodios hiperinflacionarios en 1989 y 1990. La estabilización de precios se produjo junto con una fuerte recuperación del crecimiento, que tuvo un lado oscuro: el desempleo creció significativamente y la desigualdad se acentuó (Liberalización del Balance de Pagos, pag. 5). Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2001) Una regla cambiaria rígida exige introducir la flexibilidad en alguna otra variable de la economía para moderar el riesgo de una recesión profunda si se recibe un shock externo desfavorable que requiera de un aumento en el tipo de cambio real. De allí la importancia de contar con una legislación laboral flexible, incluido el salario mínimo, que por ejemplo, permita que una parte de la remuneración sea variable y de la política fiscal anticíclica, que utiliza los “colchones” realizados en los momentos buenos del ciclo económico para financiar reducciones de impuestos cuando el contexto internacional afecta negativamente la competitividad de la economía (pag 15) Un resultado significativo de las transformaciones operadas es, sin duda, la estabilidad de precios lograda, cuyo impacto sobre la distribución del ingreso ha sido por demás elocuente: se eliminó un impuesto no legislado que -además de distorsivo- tenía un elevado grado de regresividad (pag. 21). No ha sido una tibia apertura de la economía o las privatizaciones (aunque ha habido errores en alunas de ellas) las responsables del desempleo y la pobreza, sino la falta de desregulación laboral y una baja eficiencia en el gasto público social, No ha sido la Convertibilidad la culpable de los problemas de competitividad que puedan haber aquejado a la Argentina en los últimos años, sino una política de gasto público expansiva e imprudente, que no previó que podían ocurrir recesiones que aumentaran el déficit y la deuda pública a un nivel tal que no pueden ser más refinanciados en el mercado voluntario de la deuda (Crecimiento y Equidad en la Argentina, pag. 26). Heymenn, Daniel (2000) Las fluctuaciones de la economía durante los noventa mostraron una gran sensibilidad ante cambios en el contexto externo. Al margen de la intensidad de esos efectos, es claro que la influencia de factores externos reflejó fenómenos de índole general: la capacidad de competencia de los sectores de bienes transables depende por cierto de los precios internacionales, del estado de la economía de los principales socios y del costo del crédito. Esa capacidad de competencia actúa a su vez sobre el nivel sostenible del gasto interno y de los precios relativos (relativos y nominales, dado un tipo de cambio fijo). Desde este punto de vista, la evolución observada a partir de 1998 presentó un escenario menos favorable que en años anteriores, aunque quedaba abierta la posibilidad de que parte del impacto fuera transitorio, en la medida en que los precios internacionales y el nivel de actividad del Brasil se recuperaran. De cualquier forma la economía atravesó en 1999 un duro ajuste, con repercusiones sobre los mercados de bienes y de activos y por cierto, sobre el empleo y los ingresos (Políticas de Reforma y Co,mportamiento Macroeconómico, pag. 134). Kritz, Ernesto (2002) 19 Contrariamente a lo que suele pensarse, hay evidencia sólida de que la reestructuración de las empresas formales y el aumento de la oferta de mano de obra sólo explican la mitad del problema en el primer quinquenio de los años noventa. El factor más importante fue la destrucción de empleos informales de baja productividad. Esta fue dos veces mayor que todos los despidos de asalariados estables y 3,5 veces más que los despidos colectivos vinculados con la reconversión. Paradójicamente ello fue el resultado de los dos mayores éxitos de la convertibilidad: la recomposición del sistema de precios y el crecimiento de la productividad. El primero hizo inevitable la fijación de precios por parte de los productores marginales. Por su lado, el aumento de la productividad no fue generalizado, sino que se concentró en un número reducido de empresas. El desigual ritmo de reestructuración aumentó la heterogeneidad de la economía (Decosntrucción de un País). Lo Vuolo, Rubén (2001) La fijación del tipo de cambio, la apertura comercial y la entrada de capitales presionaron para una modificación de los precios relativos en contra de los bienes comercializables. La entrada de importaciones (alimentadas por el crecimiento del producto) permitió expandir la oferta rápidamente y aliviar las presiones inflacionarias del shock de demanda. Los elementos claves son el financiamiento externo y el “ahorro forzoso” aplicado sobre los ingres os del trabajo. Gracias a la caída de la tasa de interés internacional, a la mayor liquidez de los mercados, la economía doméstica creció a expensas de los ahorros del mundo y del endeudamiento. Gracias al ajuste en el mercado laboral, la economía creció a expensas de los ingresos de los trabajadores. Estos son los factores que permitieron financiar al superavit fiscal operativo, el atraso del tipo de cambio, el déficit en el balance comercial, los bajos niveles de inflación y los cambios en los precios relativos. (pag. 47). Para los trabajadores, aunque se disminuyeron salarios y se expulsaron planteles, la dimensión del problema se diluyó por la recuperación del poder de compra debido a la caída del impuesto inflacionario, los trabajadores formales vieron facilitado su acceso al crédito, lo cual les permitió vivir por encima de los ingresos (Alternativas. La Economía como Cuestión Social, pag. 47) Llach, Juan José (2001) El sistema de convertibilidad junto a la apertura de la economía tienen adosado un mecanismo de crecimiento económico o sesgo productivista consistente en la instauración de una economía empujada desde la oferta y en la que todos están obligados aumentar la productividad. Este mecanismo es propio de todos los países que emprenden reformas económicas que incluyen la apertura de la economía. Pero es tanto más contundente en aquellos países que, al mismo tiempo, adoptan un mecanismo de caja de conversión “atando” su moneda nacional a la de un país desarrollado. El proceso de inversión permanente se ve favorecido bajo un régimen de convertibilidad porque las tasas de interés, a pesar de ser todavía altas en la Argentina, son menores que las que regirían en un régimen de devaluación e incertidumbre cambiaria (Otro Siglo, Otra Argentina, pag. 140). Mussa, Michael (2002) 20 El Plan de Convertibilidad adoptado a comienzos de 1991 tuvo un rol central tanto en el éxito inicial de los esfuerzos de la Argentina para la estabilización y la reforma durante la década pasada, como en su colapso final (pag. 30) Teniendo en vista el tipo de plan, una falla en el mantenimiento de una política fiscal lo suficientemente prudente seguramente probaría ser un error fatal. El FMI, al haber aceptado el Plan de Convertibilidad, tenía la responsabilidad de presionar muy firmemente para evitar ese error fatal. (Argentina y el FMI, pag. 38) Veganzones, M. y Winograd, C. (1997) La gravedad de la crisis hizo surgir un consenso sobre las reformas masivas emprendidas a principios de la década de 1990. Hoy en día, Argentina ha recobrado una estabilidad monetaria y un cierto crecimiento. La liberalización comercial y financiera y las privatizaciones han mejorado la distribución de los factores de la producción y han permitido una recuperación de la inversión (Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OECD-, pag., 9) Documento de Trabajo Buenos Aires, noviembre 2002 21 Bibliografía Antonelli y Martinez (2000) Una Modelización de la Convertibilidad Ampliada y la Teoría de los Juegos; Nro. 1551, Ensayo Asociación Argentina de Economía Política. Ávila, Almansi y Rodriguez (1996); Convertibilidad: Fundamentación y Funcionamiento, CEMA. Banco Mundial (1996); Argentina: The Convertibility Plan: Assessment and Potential Prospects, Latin American and Caribbean Regional Office. Baliño, Bennet, y Borensztein (1999); Monetary Policy in Dollarized Economies. Occasional Paper 171. Washington: Fondo Monetario Internacional. Beker, Victor (2000); Economic Reform, Job Destruction and Unemplyment: The Case of Argentina; Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Buscaglia, Adolfo (2001); Argentina: La Tasa Real de Cambio y la Paridad Internacional de sus Magnitudes Económicas Fundamentales (1980-2000); Academia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires. Calvo y Végh (1996); From Currency Substitution to Dollarization and Beyond: Analytical and Policy Issues; en Calvo, Guillermo; Money, Exchange Rates, and Output. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Canavese y Gerchunoff (1996); Reformas Estructurales, Productividad y Tipo de Cambio; Ides; Desarrollo Económico, Vol 36, Buenos Aires. Caffaldo y Cascante (2000); El Proceso de Apertura Comercial en los Noventa y sus Incidencias sobre el Nivel de Empleo; Instituto de Comercio Exterior, Banco Ciudad, Buenos Aires. Conesa, Eduardo (2000); Qué Pasa en la Economía Argentina; Macchi, Buenos Aires. Comelatto, Pablo (2001); Dinámica Demográfica y de la Población Económicamente Activa en la Argentina: 1950-2000; Universidad Nacional del Comahue, neuquen. Cuello, Raúl (1998); Política Económica y Exclusión Social” Ediciones Macchi. Domenech, Mundlak y Caballo (1998); La Argentina que Pudo Ser, Editorial Manantial. Estévez y Monitti (2001); El Sistema de las Coaliciones Defensoras: Un Estudio de Políticas Públicas Aplicado a la Convertibilidad; en Estévez, Alejandro; La Reforma Manageralista del Estado; Ediciones Cooperativas, Buenos Aires. Fanelli, José María (2000); Estabilidad, Reforma Estructural y Crecimiento: Reflexiones sobre el Régimen de Convertibilidad en la Argentina; Cedes, universidad de Palermo, Buenos Aires. Fanelli, José María (2002); Crecimiento, Inestabilidad y Crisis de la Convertibilidad en Argentina; Cedes, Universidad de Palermo, Buenos Aires. Ferrucci, Ricardo (1997); Lecturas de Macroeconomía y Política Económica. Fiel (2001); Crecimiento y Equidad en la Argentina; Buenos Aires. Frenkel y Rozada (1999); Liberalización del Balance de Pagos. Efectos sobre el Crecimiento, el Empleo y los Ingresos en Argentina; Cedes, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 22 Gasparini, Marchionni y Escudero (2000); A Characterization of Inequality Changes in Argentina through Microeconometric Decompositions; Universidad Nacional de La Plata,. Hanke, Steve (1999); Some Thoughts on Currency Boards; en Blejer, Mario y Skreb, Marko editores, Balance of Payments, Exchange Rates and Competitiveness in Transition Economies. Norwell, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers. Heymann, Daniel (2000); Políticas de Reforma y Comportamiento Macroeconómico; CEPAL, Santiago de Chile. Heymann y Kosacoff (2000); Comportamiento de la Economía y Temas Abiertos al Finalizar los Noventa; CEPAL, Santiago de Chile Kritz, Ernesto (2002); Deconstrucción de un País; La Nación, septiembre 15, Buenos Aires Llach, Juan (1997); Otro siglo , Otra Argentina; Ariel Sociedad Económica, Buenos Aires. Lo Vuolo, Rubén (2001); Alternativas. La Economía como Cuestión Social; Altamira, Buenos Aires. Marshall, Alfred (1965); Principios de Economía; Aguilar, Madrid. Mc Kinnon, Ronald (1973); Dinero y Capital en el Desarrollo Económico; Cemla, México. Montoya, Silvia (1995); Evolución de la Pobreza y la Distribución del Ingreso en la Argentina; Novedades Económicas, Buenos Aires. Mundell Robert (2000); Currency Areas, Exchange Rate Systems and International Monetary Reform, Paper delivered at CEMA , Buenos Aires. Mussa, Michael (2002); Argentina y el FMI. Del Triunfo a la Tragedia; Planeta; Buenos Aires. Rubio, Alberto (2002); Política de Empleo para una Economía de Mercados Fragmentados y en Condiciones de Incertidumbre; Informe de Avance de Investigación, Área Trabajo y Desocupación, Instituto para la Integración del Saber, Departamento de Investigación Institucional, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. Salvia, Agustín (2000); Condiciones de Vida y Estrategias Económicas de los Hogares Bajo Cambios Estructurales; Cuadernos del Ceped, Universidad Nacional de Buenos Aires. Salvia, Agustín (2001); Mercados Laborales y Políticas Ocupacionales en Chile y el Mercosur. El Caso Argentino; Fundación Ebert, Buenos Aires. Salvia y Donza (2001); Cambio Estructural y Desigualdad Social; en Lindenboin, J.; Crisis y Metamorfosis del Mercado de Trabajo; Cuadernos del Ceped; Universidad Nacional de Buenos Aires. Sánchez Viamonte, Carlos (1965); Nación, en Diccionario Enciclopédico Ilustrado Gran Omeba; Bibliográfica Omeba; Buenos Aires. Verganzones y Winograd (1995); Argentina: Historia de un Crecimiento Anunciado; OECD, Paris 23