TFG-B.216.pdf

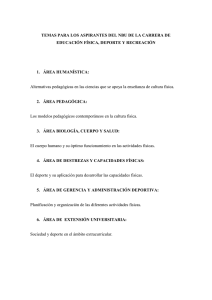

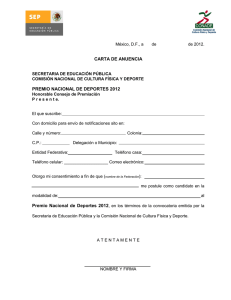

Anuncio