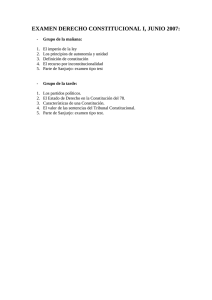

Concepto de los derechos fundamentales en la Constitución

Anuncio