La vida iba en serio

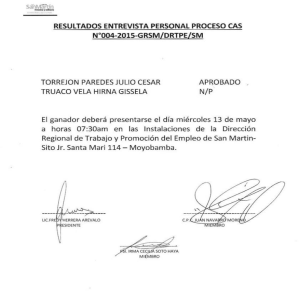

Anuncio