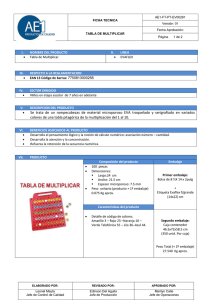

Historia de Mayta

Anuncio