[Crónicas Vampíricas 02] Lestat el Vampiro

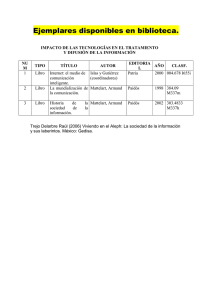

Anuncio

![[Crónicas Vampíricas 02] Lestat el Vampiro](http://s2.studylib.es/store/data/003561749_1-c9fd5d160c2c6f98471b0e8774f0eb37-768x994.png)