El fantasma de la ópera

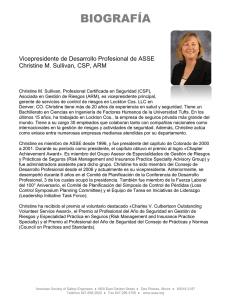

Anuncio