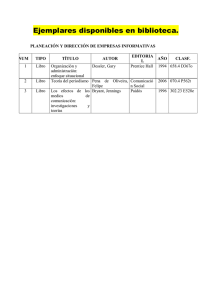

Rayuela

Anuncio