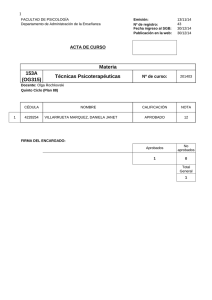

Terminal

Anuncio