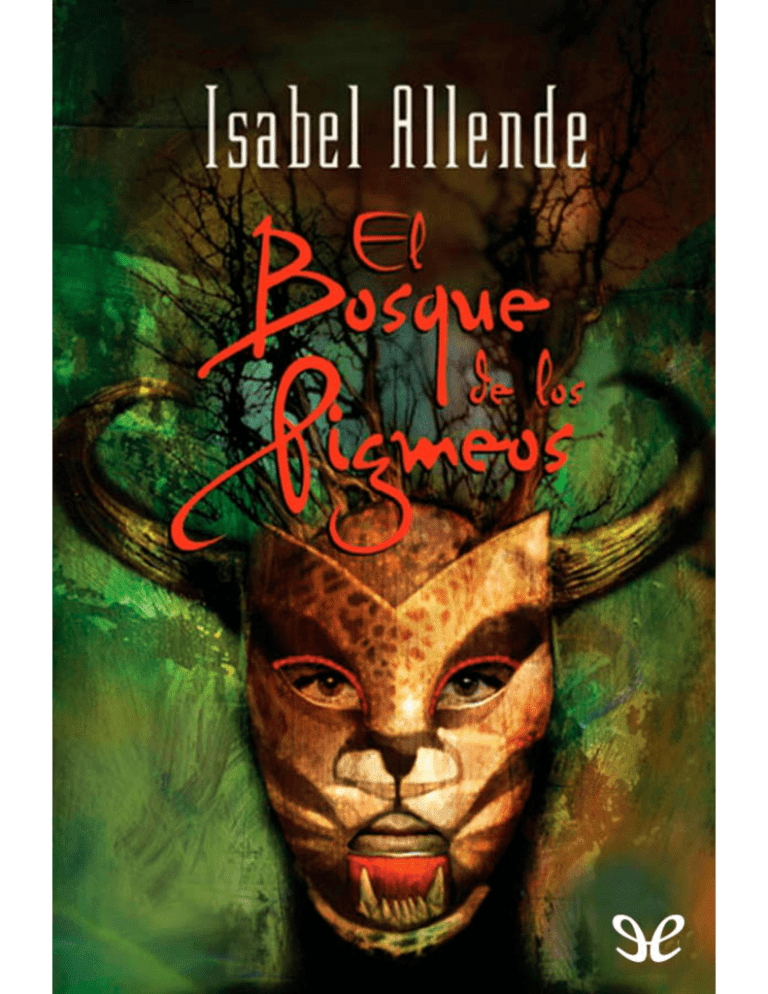

El bosque de los pigmeos

Anuncio