Descargar Intervención Jorge Recharte Word

Anuncio

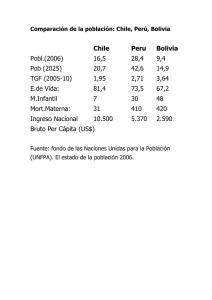

Intervención Jorge Recharte, Instituto de Montaña-Perú Muy agradecido de poder comentar la presentación de Carlos Pérez. Un esfuerzo tremendamente importante de síntesis, de visión de a vuelo de cóndor de lo que está ocurriendo en Bolivia, además del esfuerzo de iniciar este debate comparativo entre los países andinos. Empezar señalando una gran diferencia que valdría la pena empezar a reconocer entre Andes verdes y Andes marrones, la distinción que hizo el geógrafo Delfus. A partir del norte de Perú cerca ya de la frontera del Ecuador hacia el norte se tiene suelos, condiciones de clima, de precipitación, que contrastan poderosamente conforme nos vamos más hacia el sur. Cada vez más hacia el sur la estacionalidad de las precipitaciones es más marcada y los sistemas productivos son por lo tanto adaptados a esa enorme diferencia. Es interesante empezar a contrastar esas diferencias climáticas en el contexto de cambio climático en particular. Comenzar quizás también con una vista grande en la comparación entre Perú y Bolivia. Es interesante como podemos contrastar dos discursos tan distintos. En el caso de Bolivia, el discurso de la correlación de fuerzas como el camino seguido en Bolivia para acceder a la renta de gas y petróleo ha sido el camino de la política. Las comunidades se han organizado y mucho de lo que ocurre ha seguido ese camino para acceder a recursos. En el caso del Perú es el discurso del mercado que es la vía también de “acceso” por el chorreo a los excedentes que tiene el Estado, excedentes de la renta minera y del gas principalmente. Este es el primer punto la distinción de los dos discursos. Otro punto de contraste entre Perú y Bolivia son los Andes marrones y los Andes secos. Es un largo proceso de fragmentación de la tierra en el caso de Perú y también de las unidades políticas para acceder al Estado y a la educación. Las comunidades que eran territorios grandes se han ido fragmentando. Las zonas de puna que dependían de las zonas de valle a través de sistemas de intercambio, de fiestas, de tener que invertir mucho recurso en ese tipo de interacciones sociales y culturales fueron las primeras en fragmentarse desde 1920 para acceder a los mercados. Hay un proceso contrario en Bolivia, de reintegración de antiguas territorialidades étnicas sobre el territorio de los antiguos ayllus. Entonces en los dos casos son tendencias de estrategias políticas que desde las comunidades y la intuición popular de por dónde esta el camino para acceder a los recursos han seguido de manera distinta en los dos países. En común, los dos países tienen dos discursos muy contrastantes sobre el rol del Estado en el desarrollo rural. En Perú es menos Estado, mientras menos mejor; es el discurso neoliberal. El discurso contemporáneo en Bolivia, el discurso de la importancia de controlar al Estado, de ingresar al Estado y al poder desde las comunidades rurales pero finalmente para acceder a la renta minera. Son dos países, dos discursos pero en el fondo una única estrategia de desarrollo que es la dependencia de los recursos naturales en el contexto de una economía global expansiva que puede quebrarse en cualquier momento. Mucho dependen en realidad los dos países de ese contexto global. En el caso del Perú la tendencia es similar a la que nos ha presentado Carlos en cierto sentido. Creo que para la década de los 70´s en Perú ya se había estabilizado la relación entre población y recursos naturales en la zona de región sierra. La cantidad de animales que se utilizaban, el acortamiento de los ciclos de uso de la tierra, la introducción de especies de variedades mejoradas en el caso de papa y maíz ya habían cambiado y penetrado los territorios que se podían utilizar para ese entonces que era donde fue rentable producir papa para el mercado. El lugar más rentable fue donde hubo menos riesgo en las zonas más bajas. Pero en el contexto de una crisis tremenda de los precios relativos de los productos agrícolas, la caída de los precios relativos, la cantidad de papa que había que vender para comprar un par de zapatos, cae desde década de 50 - 60, como una caída de montaña. Se empieza a estabilizar como en el año 2000. Entonces hay una crisis profunda de producir y vivir de la agricultura en Perú y en Bolivia. En casi cualquier lugar del mundo es muy difícil en la escala de la pequeña agricultura pero ahí están los agricultores en el sentido de la tierra, de aferrarse a su espacio y a su lugar; es muy profundo. De hecho el control de los recursos agropecuarios está en manos principalmente de territorios comunales. Desde 1990 quiero presentar dos visiones distintas de lo que podría estar ocurriendo en Perú: 1. Visión positiva que es la propuesta de Richard Webb, el economista especialista en pobreza en Perú. El plantea que desde el año 90 el modelo que se ha seguido en Perú ha sido exitoso. Se han construido en los últimos 20 años, desde 1990 a 2010 más km de carretera que en los 100 -150 años anteriores de historia republicana. Ello, más la integración por redes celulares que ahora alcanzan prácticamente a toda la población, hasta los niños los tienen en los lugares mas remotos de montaña del Perú. Esos dos aspectos de comunicación son los que han quebrado el aislamiento de las zonas de montaña. Él encuentra dos elementos más detallados que explican en su perspectiva esa transformación positiva de la pequeña agricultura en Perú. El uno es el agua; lo ve como el eje, el elemento fundamental de cambio donde observa estas mejorías. El otro es el efecto emprendedor o el emprenderurismo. Detrás de eso hay todo un discurso en defensa de ese modelo que se ha estado trabajando en el Perú. La perspectiva positiva que plantea Richard respecto del futuro de la pequeña agricultura en el Perú es una perspectiva geográfica a diferencia de una perspectiva política, también para contrastar un poco con el contexto y el camino de Bolivia. La pregunta es cómo en esas economías tan fragmentadas donde es tan imposible tener economías de mercado tan exitosas como en los Andes, es la comunicación el eje clave para la transformación?. Desde el punto de vista del Estado, el énfasis en el Perú ha sido para las zonas rurales y comunitarias esa perspectiva terrible de la población que no es viable y que por lo tanto tiene que entregársele básicamente elementos de capital humano: salud, educación, servicios básicos, pero en un sentido humanitario. 2. La otra visión, el otro lado de la misma moneda, es que aún cuando ello pueda ser cierto en las estadísticas que muestra Richard Webb, lo que tenemos por delante en la mayoría de los territorios de comunidades de la sierra es una penetración tremenda y muy fuerte de la industria minera. Hay una generación de conflictos muy potentes allí donde la renta minera ha sido importante. El flujo de inversión pública ha crecido en muchos lugares; en algunos lugares se los puede multiplicar por decenas y en otros por centena de veces. Sin embargo, la situación es un creciente conflicto de corrupción, de dirección de los recursos públicos más bien hacia la creación de mafias locales de poder para acceder a estos recursos. Carreteras que no funcionan bien o simplemente robo de las arcas fiscales. Esta es otra visión negativa de lo que esta ocurriendo en las regiones rurales de montaña del Perú. Para terminar con esto. En relación con el cambio climático creo que sí se enfrenta con problemas muy graves y conforme nos vamos más hacia el sur de los andes más secos la cosa es peor, más retadora y más difícil pero hay una percepción de un problema tremendo con la variabilidad de las precipitaciones y las comunidades están muy preocupadas corriendo para resolver sus problemas y ver cómo adaptarse. Por ejemplo en la Cordillera Blanca, mientras los glaciales se derriten y se pierden hay un momento en el que hay más agua obviamente pero en un estudio reciente de 9 cuencas glaciares se muestra que 7 de las 9 entraron en fase negativa. Es decir que se van a estabilizar en un punto menor en promedio de menos 30% de flujo en la época seca de agua. Estos son problemas muy serios que se vienen por delante y las comunidades tienen un reto tremendo por el agua, sea cual sea la visión en el caso de Perú, una ruta más de visión positiva o más bien negativa. El reto es tremendo por las tensiones del clima que enfrentan y por todos los retos que Carlos nos ha esbozado de una manera tan completa e interesante.