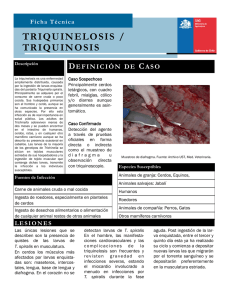

EPIDEMIOLOG A DE LA TRIQUINELOSIS

Anuncio