045 -

Anuncio

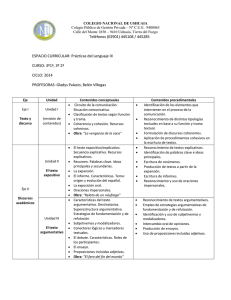

Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 Metodología para el análisis de la incertidumbre: un diseño de "Phillips 66" en el estudio de la percepción social de los riesgos vinculados al CC Dr. José Luis Piñuel - Catedrático de Periodismo. Universidad Complutense, UCM. ES [email protected] Dr. Juan Antonio Gaitán - Universidad Complutense, UCM. ES [email protected] Dr. Carlos Lozano Ascencio - Universidad Rey Juan Carlos, URJC. ES [email protected] Resumen: En esta comunicación, se expondrá, como estudio de caso, una metodología centrada en el análisis de las percepciones sociales en torno a los riesgos planetarios del Cambio Climático (CC), la cual comprende análisis de discursos hegemónicos en los Media sobre el tema, análisis de discursos producidos por líderes de opinión al respecto (Phillips 66), y contrastación experimental de discursos alternativos entre jóvenes, sobre el mismo tema. Al "Phillips 66" se invita a especialistas en torno al Cambio Climático y educación medioambiental, para que asistan a una reunión en que se aplicará esta técnica, de manera que, distribuidos por especialidades diversas en grupos de 6 personas, discuten primero entre ellas y posteriormente a través de portavoces de cada grupo, una serie de temas relacionados entre sí, siguiendo varias rondas de reuniones de grupos y puestas en común, hasta elaborar un informe exhaustivo capaz de integrar las conclusiones de cada grupo por especialidad. Palabras clave: Análisis de la Incertidumbre; Phillips 66; percepción social de riesgos; Cambio Climático. 1 Introducción:Contextualización del diseño del “Phillips 66” El diseño del “Phillips 66” se integra dentro del contexto del Proyecto I+D titulado “El discurso hegemónico de los Media sobre el "Cambio Climático" (Riesgo, Incertidumbre y Conflicto) y prueba experimental con ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 1 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 discursos alternativos entre jóvenes” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la referencia CSO2010-16936(COMU), y persigue desarrollar una metodología para diseños de educación ambiental basada en la ejecución de un Simposio/Phillips 66, cuyo objeto de estudio es el debate sobre el discurso hegemónico a propósito del CC. Concretamente, se cuestiona si la producción de comunicación sobre el CC en los MCS se orienta a la verdad, al servicio público y al interés general, cuando se seleccionan los temas de la Agenda Pública, o si, por el contrario, la práctica comunicativa de los MCS está contribuyendo a crear una “realidad” superpuesta que consiste en prestarle más atención al debate sobre el CC que a los riesgos de esta crisis ambiental. De esta forma, el discurso centrado en este debate se torna en acontecimiento, y se convierte, en último término, en realidad social. Contrastar este universo referencial mediático con modelos experimentales de discurso que apuntan al riesgo planetario del CC constituye entonces un objetivo primordial y estratégico para que los MCS puedan desempeñar con mayor eficacia su responsabilidad social frente a esta crisis planetaria. Estudios previos a los que nos referiremos más adelante demuestran cómo esta práctica habitual en los MCS (Agenda Setting) es especialmente significativa. Habida cuenta de la complejidad de un fenómeno como el Cambio Climático, se hace necesaria, más que nunca, una cooperación por parte de los MCS en la búsqueda de una mínima alfabetización científica que permita a la sociedad comprender en su complejidad todos los cambios geográficos, económicos, políticos, ambientales y sociales que ya se están produciendo y cuya inercia ya es dificilmente reversible. El compromiso actual de los MCS con esta crisis se ha revelado poco eficaz atendiendo a la falta de información y formación precisas que tiene la población en general sobre la verdadera naturaleza del CC. Resulta especialmente significativo el caso de los informativos de televisión, cuyos contenidos son marcados a golpe de Agenda y elaborados conforme a una estructura narrativa constreñida a nivel formal y comunicativo y que atiende, a grandes rasgos, a un formato encorsetado y una duración muy limitada de las piezas informativas. Es por ello que ahora, con carácter prioritario, resulta imperioso el desarrollo de nuevas propuestas y modelos comunicativos, que incorporen fórmulas narrativas innovadoras que traten de evitar el ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 2 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 discurso hegemómico de las incertidumbres sobre el CC en los MCS, especialmente en el medio Televisivo. Como fin último de este Proyecto, al que el “Phillips 66” contribuirá, se encuentra el diseño y contraste experimental de nuevas propuestas narrativas y de contenido, que respondan a la urgencia de un cambio en el modelo de desarrollo sustentable frente al riesgo planetario del CC, con formatos y mensajes innovadores acomodados a la Responsabilidad Social de los MCS. El público objetivo de esta fase experimental final serán los jóvenes de hoy, es decir, los actores del futuro en los diversos escenarios políticos, educativos y económicos en los que se tomarán decisiones claves para un cambio social y ambiental sostenible y justo. Aunque los jóvenes constituyen la franja de público que menos hace uso de los MCS convencionales y más emplea las nuevas tecnologías, es en la medida que todos los MCS se han integrado ya en la Red, como los jóvenes disponen de similares contenidos gracias a Internet, si bien su acceso es selectivo, aleatorio y sin cita previa. Para el diseño de estos modelos experimentales, conviene pues desvelar previamente las pautas de uso lúdico, informativo y formativo que hacen los jóvenes de los MCS en el ciberespacio, a la vez que se precisa su nivel de conocimiento y sensibilización actual respecto a la grave crisis ambiental que supone el CC. 2 Antecedentes y estado actual de los conocimientos científico-técnicos en torno al CC La comunicación alternativa sigue siendo uno los ámbitos más desconocidos en el campo académico e institucional español, pese a que los años de la Transición política a la democracia (1975-1982) ayudaron a articular algunos de los debates teóricos más frucíferos sobre esta materia – que hoy, por desgracia, han caído en el olvido (Vidal Beneyto, 1979; De Fontcuberta y Gómez Mompart, 1983; Moragas, 1979; Prado, 1983; etc.)-, así como un conjunto de vitales experiencias pioneras –radios comunitarias, fanzines, programas edu-comunicacionales de alfabetización audiovisual, etc.-, que nos ayudan a re-situar la investigación en la linea de estos antecedentes e intervenciones sociales. Sin embargo, a la hora de aprehender en su integridad los mecanismos de (re) creación de la realidad social a partir del universo referencial de los ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 3 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 medios, las herramientas de la comunicación alternativa se convierten hoy en un anclaje esencial. Analizar cómo se re-significan los mensajes hegemónicos en el proceso de recepción de las audiencias y observar cómo los ciudanos construyen discursos y esferas públicas alternativos (Habermas, 2002), al margen de los “dispositivos” (Foucault, 1978) e instituciones del Estado y del entramado empresarial, permite averiguar cómo se conforma una parte ineludible de la realidad social por donde discurren intereses, aspiraciones y demandas particulares. Desde principios de los años 70 del siglo pasado, la tradición de los Cultural Studies británicos (Williams, 1971; Hall, 2004) o la teoría latinoamericana de la comunicación (Martín Barbero, 1987; GarcíaCanclini, 2007) han contribuído sobremanera a la comprensión de la comunicación como un espacio conflictivo en el que se discuten y negocian significados distintos, a veces en abierta disputa, que apuntan todos ellos a una particular “construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann, 1972). A partir del vital re-descubrimiento de obras como las de Antonio Gramsci, que facilitan estas corrientes teóricas, el análisis del discurso se ve obligado a centrarse no sólo en descifrar las lógicas canónicas de representación de los medios convencionales, sino también en descubrir los sutiles vínculos que interrelacionan a lo popular y lo masivo en la construcción de las culturas populares y subalternas, dentro de las cuales el imaginario de los jóvenes constituye una parte fundamental. Entendemos pues que es necesario transitar desde el concepto estricto y restringido de “medios” al de las “mediaciones” (Martin Barbero, 1987); o lo que es lo mismo, a un mundo social conformado por la relación de los medios masivos con la vida cotidiana en el trabajo, la política, los movimientos sociales o la producción cultural, y en el que intervienen factores que marginan a algunos sectores por razones de índole económica, étnica, etaria, de género o procedencia. En este contexto, la particular manera de experimentar el mundo que tienen los jóvenes se traduce en adscripciones y diferenciaciones identitarias (Reguillo, 2000) y en una cotidianeidad que conduce a la producción y reproducción de discursos, determinados tanto por los MCS masivos como ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 4 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 por la relación de sus mensajes con repertorios y esquemas mentales y de acción propios, a veces contestarios y en abierta disputa con los hegemónicos, que determinan su desarrollo específico en el marco de lo social. Por otra parte, en lo que respecta a la tematización de las agendas de la actualidad habría que considerar algunos antecedentes. En primer lugar, resulta necesario mencionar la denominada Agenda pública de los medios (MCS). El concepto de “establecimiento de la agenda pública” (McCombs y Shaw, 1972) se relaciona con una estrategia de los medios por la que se contribuye a establecer la naturaleza y jerarquía pública de los temas de importancia social tratados en los mismos, mediante su circulación, difusión y discusión pública. La hipótesis general de la conocida como agenda setting es que, dada una agenda de los medios, tarde o temprano ésta puede determinar una agenda pública que tienda a organizarse en los términos de aquélla. Lang y Lang (1981) resumen los presupuestos de esta concepción: “Los Mass Media fuerzan la atención hacia ciertos problemas (...). De continuo sugieren objetos en torno a los que pensar y formas de sentir y pensar acerca de los objetos que presentan”. Como señala Roda (1989), “la capacidad más sobresaliente de los medios es la de jerarquizar para la colectividad la importancia de los problemas, si bien de modo indirecto, estableciendo áreas hacia las que coordinadamente se orienta la reflexión colectiva”. Así, la constitución de la agenda temática se basa en la percepción que tiene el sujeto del estado de la opinión pública: lo determinante es la importancia que el individuo cree que los demás atribuyen al tema, como apunta Noelle Neumann (1974). El concepto de “establecimiento de la agenda” sintetiza, por otro lado, gran número de los esfuerzos teóricos que han tratado de describir la influencia o efectos que la instrumentación de los MCS procura en las audiencias. Más allá de las teorías que hacen depender la eventual influencia de los Media en las condiciones o disposiciones psicosociales (McGuire, 1969) que presenta el sujeto en el momento de la exposición (por ejemplo teorías del refuerzo de la opinión en Hovland, y otros, 1949, 1953; del uso y la gratificación emocional en Katz, Blumler y Gurevitch, 1973; o de la incongruencia, disbalance o disonancia cognitiva en Osgood, Abelson y Festinger, respectivamente), la agenda temática fundamenta la capacidad ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 5 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 de los medios para modelar las actitudes en el hecho de que estas actitudes aún no se hayan constituido como tales en los individuos. Según David H. Weaver (1981), la confirmación de la hipótesis de la agenda se producirá sobre todo en el caso de los temas sin opción personal de contraste (Rogers, Dearing y Bregman, 1992). David H. Weaver señala los aspectos de investigación adicionales más frecuentados en torno al establecimiento de la agenda pública: (1) los pasos previos o “construcción de la agenda” (agendabuilding), a saber: quién fija el repertorio de los medios (Gilberg, Eyal, McCombs y Nicholas, 1980; Lang y Lang, 1981; Weaver y Elliot, 1985; Turk, 1986); (2) las condiciones circunstanciales que facilitan o dificultan que se produzca el proceso de la canalización mediática (MacKuen y Coombs, 1981; McCombs, 1982; Behr y Iyengar, 1985; McCombs y Weaver, 1985; Smith, 1987-a); y (3) las consecuencias generadas por dicha canalización en la opinión pública y en las actuaciones sociales, lo cual plantea la cuestión del “y luego qué” (Weaver, 1984; Iyengar y Kinder, 1987). La existencia del proceso de tematización, llevado a cabo por la comunicación pública, presupone que éste se realice mediante aquellos criterios de selección que Luhmann, N. (1998) denominara “reglas de atención”. La existencia de estas reglas, previas a la tematización, permite afirmar a este autor que los individuos, a pesar de sus posibles preferencias, tan sólo pueden optar entre las selecciones temáticas previamente establecidas por los medios de comunicación de masas: “Las reglas de selección orientadas hacia el reclamo de la atención pública son previas al proceso comunicativo, son aceptadas de manera implícita por el público y no se corresponden con las motivaciones que rigen la conducta, y deben de ser consideradas como el origen de la selección temática pertinente en cada sistema social” (citado en Böckelmann, 1983). En sus planteamientos, Luhmann propone una nueva concepción de la opinión pública entendida como estructura temática que intenta reducir la complejidad en una sociedad de “complejidad estructural” como es nuestro contemporáneo medio social. ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 6 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 Asimismo, este proceso de tematización resulta sólo viable en la medida en que aparecen en los medios los mismos temas (acumulación); que se produce la convergencia de estos temas en distintos medios (consonancia); y que su “omnipresencia” genera un clima de opinión (cfr. todo ello en Neumann, 1980). Así, los temas más referidos, de audiencia más masiva y que ocupan más tiempos y espacios de los media (p.e. de la televisión, o de la prensa), son los que ofrecen la posibilidad de una dieta expositiva más sistemática (cultivo) y que más pueden contribuir a crear una visión limitada del mundo (cfr. a este respecto, Gerbner, 1976): compartiendo imágenes, expectativas, definiciones, interpretaciones, valores. Actualmente existe gran consenso sobre la escisión entre la opinión pública instaurada en torno a la certidumbre/incertidumbre sobre el riesgo planetario del CC. Tal como cita Carvalho, A (2009), al analizar los marcos establecidos por un gran número de periódicos y agencias de noticias americanos respecto a la ciencia del cambio climático entre marzo de 2003 y febrero de 2004 (Antilla , 2005), se hace evidente el contraste entre el creciente consenso en la comunidad científica y la imagen de controversia o incertidumbre generada por los medios debido a la enorme atención prestada a unos cuantos “escépticos” del clima: “Los medios de comunicación –dice Carbalho- son elementos clave en la mediación de las “relaciones de definición” (Beck, 1992) entre las esferas científica, pública y política. La noción de ciencia como una “torre de marfil”, exenta de la exposición y del debate públicos, es cada vez más inadecuada. Puesto que nuestra “sociedad de riesgo” (Beck, 1992) genera nuevos problemas que requieren una interpretación científica, pero que nos afectan a todos, a la ciencia se le pide que “salga a la calle” y sea la base de las decisiones políticas. Los políticos suelen esperar que los científicos proporcionen respuestas a los problemas que se debaten en los medios de comunicación y en otros escenarios públicos, y realizan toda una variedad de usos públicos de la ciencia para legitimar la acción o la inacción. El conocimiento científico también es utilizado por un gran número de actores sociales, entre los que se incluyen las empresas y los activistas, para justificar programas concretos. conforme se van estableciendo nuevos vínculos entre ciudadanos, científicos, políticos y profesionales de los medios de comunicación; ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 7 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 el anclaje de la ciencia y la política se ha vuelto cada vez más público y la ciencia se ha visto expuesta a la crítica, la refutación y la deconstrucción” Un estado de cosas como el descrito por Carvalho, es el que justifica abordar un proyecto de investigación como el propuesto, “El discurso hegemónico de los Media sobre el “Cambio Climático” (Riesgo, Incertidumbre y Conflicto) y prueba experimental con discursos alternativos entre jóvenes”, cuyos objetivos y metodología se especifican en los apartados siguientes. 3 Metodología general de la investigación y particular del Phillips 66. Como se ha indicado, el objeto de estudio que abordamos en el proyecto en apoyo del cual solicitamos ayuda en esta convocatoria, es “el discurso hegemónico a propósito del “Cambio Climático” en el contexto mediático de la sociedad del riesgo, del conocimiento y la innovación, y su contraste experimental entre los jóvenes con otros modelos de discurso alternativos”. Por consiguiente, además de averiguar el discurso canónico que los MCS desarrollan a este propósito, resulta necesario contrastar los resultados del análisis con el discurso paradigmático que cabe extraer de aquellos agentes sociales que se ven concernidos por el debate mediático que instaura, hipotéticamente, la incertidumbre sobre el CC como discurso hegemónico. 3.1 Estrategia global de la investigación en que se contextualiza el “Phillips 66” ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 8 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 Para abordar aquel objeto, es decir, “el discurso hegemónico a propósito del Cambio Climático en el contexto mediático de la sociedad del riesgo, del conocimiento y la innovación, y su contraste experimental entre los jóvenes con otros modelos de discurso alternativos”. se ha elegido como estrategia - Seleccionar y registrar en una base de datos un corpus de discursos mediáticos (registros de informativos de TV en prime time) que durante 2011 tengan como referencia el riesgo del CC como tema de agenda. En esta base de datos han de contemplarse todas aquellas referencias a propósito del CC de las que se dan cuenta en las distintas secciones que componen cada uno de los telediarios de la muestra (ver infra). - Producir y registrar el discurso paradigmático de diversos agentes sociales concernidos por el debate mediático sobre el CC mediante el recurso a los Grupos Delphi. Tales discursos, de los Medios y de los expertos serán objeto de un análisis ulterior, en el Simposium convocado al efecto para la aplicación del Phillips 66, a fin de instaurar la discusión de resultados y propuesta de discursos alternativos con estrategias eficaces de comunicación sobre el CC. - De los análisis y propuestas precedentes podrá conseguirse un capital cognitivo suficiente para diseñar la producción de modelos alternativos de discurso sobre el CC que sirvan a la prueba experimental susceptible de verificarlos como idóneos o inadecuados entre la población joven que generacionalmente resultará más vulnerable a los riesgos globales del CC. - Finalmente, de la prueba experimental consistente en la medición de la aceptación/rechazo de los discursos alternativos, gracias a la técnica del Teletest aplicada, se podrá concluir la propuesta de estrategias eficaces de comunicación que desmovilice la incertidumbre y movilice la apreciación del riesgo planetario del CC. 3.2 Diseño transversal de la estrategia metodológica ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 9 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 El diseño transversal que aquí se propone aplicado al Análisis de contenido y al análisis del discurso producido por los Grupos Delphi se puede someter a una criba mediante la técnica “Phillips 66”, de manera que quede respaldado el diseño de las variables más pertinentes de cara a la producción de videoclips sobre el CC que puedan servir de discursos alternativos y ser testados mediante el Teletest como Sistema de Respuesta Interactivas de Audiencias (AIRS). La perspectiva transversal por la que se comparan discursos mediáticos y discursos de expertos, ha de completarse con un diseño experimental que permita evaluar la propuesta de discursos alternativos del fenómeno objeto de estudio, siempre y cuando se hayan confirmado las hipótesis de partida. La estrategia intensiva que supone la selección de un corpus limitado por sólo las referencias al CC temporalmente ubicadas en la proximidad de aconteceres previstos e imprevistos en las agendas mediáticas se completa, no sólo con el tratamiento de esos datos de forma transversal, sino también recurriendo a la triangulación mediante pruebas experimentales. 3.3Diseño experimental Con los resultados obtenidos en la aplicación del diseño transversal, se aplicará un diseño experimental de tipo pre-test post-test con grupo control, que incluya las siguientes condiciones experimentales de tratamiento: Discursos de líderes de los MCS, según encuadres canónicos Discursos de líderes de opinión, según encuadres canónicos Discursos espontáneos de jóvenes Discursos de exploración con encuadres cruzados Conforme a cada una de las condiciones experimentales de tratamiento, se diseñarán sistemas de respuestas ad hoc para la aplicación del Teletest, basadas las respuestas en escalas de estimación bipolar (tipo Diferencial Semántico de Osgood). La herramienta es sencilla de usar y configurar, pues la mayor parte de la configuración se limita a editar un fichero MS Excel: el experimentador sólo debe asignar un mecanismo de comunicación a cada joven, consignarlo adecuadamente en una hoja de cálculo, indicar el número de preguntas que se desean realizar junto con las respuestas correctas, y ya estará preparado para comenzar a recibir respuestas de los ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 10 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 jóvenes sujetos experimentales. El sistema TeleTest es completamente independiente del medio utilizado para probar las reacciones experimentales ante los estímulos: estos pueden ser cualquier programa de transparencias (MS PowerPoint, OpenOffice, LaTex...), diapositivas o incluso videoclips. Sólo es necesario respetar el orden en que las preguntas fueron incluidas en la hoja de cálculo o sistema de registros . El propósito de este diseño experimental es evaluar la aceptación/rechazo diferencial de los distintos discursos que circulan en torno al CC y la alternativa de discurso que pueden ofrecer los jóvenes a la Agenda Pública. De este modo se podrán anticipar estrategias eficaces de comunicación sobre el CC para desmovilizar la incertidumbre. 3.4El corpus del estudio transversal El corpus se establece a partir de un acotamiento del universo objeto de estudio, es decir de los documentos informativos de televisión y las declaraciones registradas en los Grupos Delphi de los expertos concernidos por el debate del CC, y que se resuelve en una muestra del período estudiado y una selección significativa de expertos. Hay que decir que para efectuar este acotamiento se ha de revisar el conjunto de registros informativos de televisión en los telediarios, donde aparecen referencias al CC a lo largo de un año. Esto es posible gracias a la elección de dos sistemas complementarios de registro: uno aleatorio y otro intencional. El aleatorio consiste en asignarle a todas las fechas del calendario bianual una serie de números de forma que se registren secuencias informativas en las mismas fechas seleccionadas por sorteo posterior de números aleatorios. El intencional consiste en registrar las secuencias informativas de los telediarios referidas al CC cuando un acontecer lo imponga: por ejemplo, una reunión internacional sobre el tema, una catástrofe de origen climático (huracanes, inundaciones, sequías, desertización, etc.) Por su parte, el acotamiento relativo a los agentes sociales concernidos por el debate mediático del CC se decidirá en función también de dos sistemas complementarios de búsqueda: la documental (expertos citados en circuitos científicos) y la mediática (expertos citados en los medios de comunicación). ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 11 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 3.5Acotación del universo: la muestra de expertos A fin de abordar el estudio sobre la opinión que manifiestan en su discurso los agentes sociales concernidos por el debate mediático sobre el CC, se acotará el universo en función de dos sistemas complementarios de búsqueda: la documental (publicaciones en circuitos científicos: revistas de impacto, congresos, bases de datos, etc.) y la mediática (apariciones de expertos que son citados o invitados a expresarse en los medios de comunicación) tomando en cuenta: • La representatividad de los agentes (por su vinculación al universo de la política, de la industria, de la producción científica, o de la participación movimientos sociales, etc.) • La representatividad social de las organizaciones que representan (la Administración, Empresas, Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, etc.. 3.6Temas a debatir para el Phillips 66 Para este estudio, se invitará a los especialistas en torno al Cambio Climático y educación medioambiental. Nuestro diseño del Phillips 66 consiste en una reunión de expertos que, distribuidos por especialidades diversas en grupos de 6 personas, discuten primero entre ellas y posteriormente a través de portavoces de cada grupo, una serie de temas relacionados entre sí, siguiendo varias rondas de reuniones de grupos y puestas en común, hasta elaborar un informe exhaustivo capaz de integrar las conclusiones de cada grupo por especialidad. Para el debate de los grupos en el Phillips 66, se tomarán en cuenta este repertorio de cuestiones: 1. El CC como tema de agenda en los MCS. Hipótesis 1.- El acontecer sobre el CC que relatan los MCS se centra en la incertidumbre que los propios medios instauran compitiendo entre sí por brindar la agenda pública del debate entre Políticos, Científicos y movimientos ciudadanos. 2. Los MCS elaboran un discurso público sobre la incertidumbre del CC que se torna hegemónico. Hipótesis 2.- El discurso público sobre la incertidumbre del CC se torna en “segunda realidad” superpuesta al devenir del CC y se ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 12 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 convierte en un referente cuya existencia resulta independiente de la naturaleza de los hechos vinculados al CC (de los que se habla) y frente al que los actores sociales (científicos, políticos y movimientos ciudadanos) terminan viéndose comprometidos. 3. El discurso que los MCS convierten en hegemónico transforma las condiciones de verdad y de realidad del CC frente al que los agentes sociales se encuentran comprometidos. Hipótesis 3.- Las administraciones, la industria, los partidos políticos, las asociaciones científicas, etc. se ven comprometidas a competir entre sí por ocupar el proscenio de la actualidad mediática que gira en torno al debate sobre el CC como tema de agenda. 4. Este discurso hegemónico de los MCS se apoya en encuadres (frames) que, desvelados, pueden experimentarse por Sistemas de Respuesta Interactivas de Audiencia (AIRS) entre jóvenes. Hipótesis 4.- Los datos de apreciación//rechazo sobre el discurso mostrado a los jóvenes en prueba experimental pueden anticipar estrategias eficaces de comunicación sobre el CC, desactivando el referente hegemónico de la incertidumbre 3.7Diseño y cronograma para aplicar el Phillips 66 El diseño comprende las fases de preparación de convocatorias a los asistentes, la logística de desplazamientos y alojamientos personales, la disponibilidad de instalaciones para reuniones plenarias y por grupos, el servicio de asistencia material para el desarrollo del evento y el diseño y aplicación de las técnicas de gestión del evento y de realización del Phillips 66 propiamente dicho, incluyendo la edición del informe final. Concretamente: 1. Seleccionar un número suficiente de expertos (seis por especialidad) que con referencia al riesgo del CC como tema de discusión en el Simposio/Phillips 66, puedan integrarse en los seis grupos por especialidad siguientes: o Ciencias de la Tierra y el clima o Energía y medioambiente o Opinión Pública, Cultura de Masas y Comunicación o Educación social y medioambiental ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 13 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 o Políticas, Administración del territorio y Sostenibilidad o ONG's y movimientos sociales del Tercer Sector 2. Hacer una convocatoria personal a cada uno, hasta completar todos los grupos por especialidades y mantener con ellos la correspondencia necesaria para preparar la logística de desplazamientos y alojamientos. 3. Contratación de los servicios logísticos del Simposio (reserva de desplazamientos, alojamientos, catering, instalaciones, asistencia técnica, etc.) 4. Diseño del Phillips 66 para las fases de convocatoria, de presentación y de desarrollo de las reuniones y puestas en común. 5. Aplicación del Phillips 66 conforme al diseño previsto y recolección de documentos. 6. Examen de resultados y elaboración del informe final. 4. Conclusiones: beneficios del Phillips 66, difusión y explotación de los resultados ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 14 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 El Phillips 66 persigue un conjunto de resultados relacionados con los objetivos previamente establecidos, entre los principales: 1. Debatir el marco de referencia sobre el discurso hegemónico de los MCS acerca del Cambio Climático y su interacción con la agenda política, científica y ciudadana, para facilitar la evaluación de las virtudes y las carencias del esfuerzo invertido hasta ahora para la prevención de riesgos y para el diseño de políticas que refuercen los objetivos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). 2. Establecer los términos del discurso público sobre la incertidumbre del CC que impacta en la agenda de los medios, los agentes políticos y la sociedad en general, para remontar la vulnerabilidad de la toma de decisiones tanto a nivel político, como científico e industrial en la vía de un desarrollo sustentable, tras el fracaso en este sentido de la Conferencia del 15 de diciembre pasado en Copenhague.. 3. Diagnosticar la percepción social en relación al cambio climático y sus consecuencias futuras a partir de los encuadres (frames) que conforman en la actualidad su relación con el tema, al objeto de diseñar más adelante las campañas de sensibilización y formación más eficaz tanto en la enseñanza reglada como en el desarrollo de la Responsabilidad Social de los MCS. En resumen, estos resultados pueden beneficiar tanto a los investigadores interesados por conocer los efectos cognitivos de los discursos hegemónicos de los MCS sobre el CC, como a los profesionales expertos en el tema que deben diseñar los discursos adecuados para la construcción de nuevos referentes que se acerquen a los intereses científicos propios del área. Bibliografíade Autorescitados ANTILLA, L. (2005) “Climate of scepticism: us newspaper coverage of the science of climate change,” Global Environmental Change 15: 338–52. BAUDRILLARD, J. (1984): Cultura y simulacro. Kairós. ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 15 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 BECK, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. London: SaGe BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas (1972): La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. 185-216.Böckelmann, F. (1983): Formación y funciones sociales de la opinión pública,Barcelona, Gustavo Gili. CARVALHO, Anabela (2009) “Culturas ideológicas y discursos mediáticos sobre la ciencia. Relectura de noticias sobre cambio climático” en . Comunicación y cambio climático (Communication&ClimateChange). Infoamérica. IberoamericanCommunicationReview. 25-47. (http://www.infoamerica.org/icr/revista.htm ) DE FONTCUBERTA, Mar y Gómez Mompart, José Luis (1983) Alternativas en comunicación. Crítica de experiencias y teorías. Barcelona: Mitre. FOUCAULT, Michel (1978) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI. GARCIA-CANCLINI, Néstor (2007) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Barcelona: Paidós. GERBNER, G.(1969) “Toward „cultural indicators‟: the analysis of mass mediated public message sistems”. En G. Gerbnerotros (comps.): The analysis of communication content. N. York, Wiley, 123-132. GERBNER, G., y GROSS, L. (1976): “Living with television: the violence profile”. Journal of Communication, 26, 173-199. HABERMAS, Jürgen (2002) Historia y Crítica de la Opinión Pública. México: Gustavo Gili. [1ª Ed. 1981] HALL, Stuart (2004) "Codificación y decodificación en el discurso televisivo", CIC: Cuadernos de información y comunicación, Nº 9, Madrid. Infoamérica. IberoamericanCommunicationReview Comunicación y cambio climático (Communication&ClimateChange). (http://www.infoamerica.org/icr/revista.htm ) KATZ, E.; Blumler, J.G.; y Gurevitch, M. (1973) “Uses and gratifications research”. PublicOpinionquarterly, 37,4, 509-523. LUHMANN, N. (1998) Complejidad y Modernidad. De la Unidad a la Diferencia, Ed. Trotta,Valladolid. ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 16 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 LUHMANN, N., (1997) Organización y Decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo, Ed. Anthropos, Barcelona. MARTIN BARBERO, Jesús (1987) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona: Gili. MCCOMBS, M.E., y Shaw, D.L. (1972): “The agenda-setting function of mass media”. PublicOpinionquarterly, 36, 16-187. MORAGAS, Miquel de (1979) “El trabajo teórico y las alternativas a los „mass media‟”. En J. VIDAL BENEYTO (Ed.): Alternativas populares a las comunicaciones de masas. Madrid: Centro de InvestigacionesSociológicas-CIS. 63-82. NOELLE NEUMANN, E. (1974) “The spiral of silence: a theory of public opinion”. Journal of Communciation, 24 (2), 43-51 PIÑUEL RAIGADA J. L. y Lozano Ascencio, C. (2006): Ensayo General sobre la Comunicación. Barcelona, Paidos /Papeles de Comunicación PIÑUEL RAIGADA, J.L. (1997) Teoría de la Comunicación y Gestión de las Organizaciones. Madrid: Ed. Síntesis PIÑUEL RAIGADA, J.L. y GAITAN MOYA, J.A. (1995) Metodología General. Conocimiento científico e investigación en la Comunicación Social. Madrid: Ed. Síntesis PRADO, Emili (1983) Las radios libres. Teoría y práctica de un movimiento alternativo. Barcelona: Mitre. REGUILLO, Rossana (2000) Emergencias de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Buenos Aires: Norma. VIDAL BENEYTO, José (Ed.) (1979) Alternativas populares a las comunicaciones de masas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS. WEAVER, D.H., GRABER, D.A. MCCOMBS,M. y EYAL, Ch.H. (1981): Media Agenda-Setting In a PresidentialElection: Issues, Images and Interest. New York. Praeger. WILLIAMS, Raymond (1971) Los medios de comunicación social. Barcelona: Península. ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 17 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 José Luis PiñuelRaigada Departamento de SOCIOLOGÍA IV "Metodología de la Investigación y Teoría de la Comunicación" Facultad de Ciencias de la Información Universidad Complutense Madrid Avda. Complutense s/n Madrid, 28040 Teléfono: (34) 913 947 130 [email protected], [email protected] DOCTOR en Psicología (Universidad «Louis Pasteur», Estrasburgo, Francia, 1978) y DOCTOR en Filosofía (Universidad de Salamanca, España, 1979), desde 1980 enseña Teoría de la Comunicación y Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social, en la Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense. Ha sido también profesor invitado a dictar cursos en diversas Universidades extranjeras, europeas y americanas. Ha participado en calidad de experto internacional en varios grupos de trabajo del Consejo de Europa entre los años 1987-1991. De sus 14 libros y su medio centenar de artículos científicos publicados sobre temáticas de Comunicación, destacan, Producción, Publicidad y Consumo (2 vol. varias ediciones. Edit. Fundamentos, Madrid, 1983 y ss); El Consumo Cultural (Edit. Fundamentos, Madrid, 1986) El terrorismo en la Transición española (Edit. Fundamentos, Madrid, 1987) La Expresión. Una introducción a la filosofía de la comunicación. (Edit. Visor, Madrid, 1989); Cultura política y TV en la transición en Chile (Edit. Centro de Estudios de América Latina -C.E.D.E.A.L- Madrid, 1991); La Dirección de Comunicación. Práctica profesional y Diccionario técnico. (en col. con M.H. Westphalen, Edit. El Prado, Madrid, 1993); Metodología General. Conocimiento científico e investigación en la Comunicación Social (Edit. Síntesis, Madrid, 1995), Teoría de la Comunicación y Gestión de las Organizaciones (Edit. Síntesis, Madrid, 1997), Técnicas de investigación en la Comunicación Social. Elaboración y registro de Datos. (En col, con J.A. Gaitán, Edit. Síntesis, Madrid, 1998) y Ensayo general sobre la ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 18 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 comunicación. (En col. Con Carlos Lozano, Ed. Paidos, Barcelona 2006). Juan Antonio Gaitán Moya Departamento de SOCIOLOGÍA IV "Metodología de la Investigación y Teoría de la Comunicación" Facultad de Ciencias de la Información Universidad Complutense Madrid Avda. Complutense s/n Madrid, 28040 Teléfono: (34) 913 947 130 [email protected] Ha realizado investigación de análisis de contenido sobre el discurso de los Media sobre la realidad social: Prensa y discurso político, TV y discurso publicitario, TV y reality show, TV y programación, discurso auto-referente y universo mediático; así como sobre las audiencias: consumo cultural, audiencias infantiles, etc. Es autor y coautor de distintas publicaciones derivadas de tal investigación empírica, además de otras teóricas y metodológicas en el campo de la comunicación social.Entre sus libros publicados sobre temáticas de Comunicación, destacan, Metodología General. Conocimiento científico e investigación en la Comunicación Social (Edit. Síntesis, Madrid, 1995, en colaboración con Piñuel, J.L.), yTécnicas de investigación en la Comunicación Social. Elaboración y registro de Datos. (En col, con J.L. Piñuel, Edit. Síntesis, Madrid, 1998). Carlos Lozano Ascencio Departamento de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN I Facultad de Ciencias de la comunicación Universidad Rey Juan Carlos Camino del Molino s/n 28943 - Fuenlabrada Madrid [email protected] Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor por la Facultad de Ciencias de la Información, UCM. En 1996, es Profesor titular en la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. Entre su historial de ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 19 Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 Investigación, resalta su participación en los proyectos I+D: SEJ2007-622202SOCI : El discurso hegemónico sobre la verdad y la comunicación en los MCM: lo que los medios dicen de la Comunicación. MECD. (2007-2010) y elProyecto: “Medios de Comunicación y construcción social de la incertidumbre. Así como en el programa PAPIIT (Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación Tecnológica). UNAM. (2005-2207)Entre sus publicaciones destacan: - ( Con J. L. Piñuel) (2006): Ensayo general sobre la comunicación. Barcelona. Papeles de la Comunicación, 47. Paidos. - ( Con J.L. Piñuel y J. A. Gaitán) (2008): “The Hegemonic Discourse about the Truth and Communication: What Mass Media say about Social Communication” en coautoría con PiñuelRaigada, J. L. y GaitánMoya, J. A. Actas del 8th International Conference on Sociocybernetics COMPLEX SOCIAL SYSTEMS, INTERDISCIPLINARITY AND WORLD FUTURES Ciudad de México, MÉXICO, 23-27 June, 2008. ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011 Página 20