5LAS TIC Y LA F V8. Estudio de los comportamientos emocionales en la red

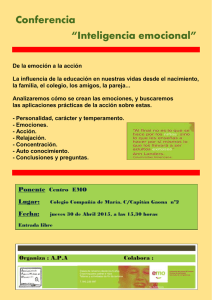

Anuncio