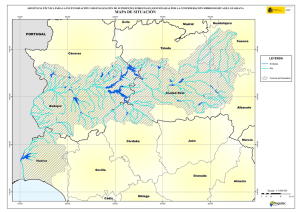

El fondeadero romano de Isla del Moral y desembocadura del Guadiana

Anuncio