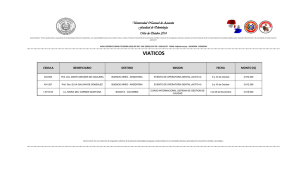

Art HorruitinerGutierrezL ManejoPacienteAutista 2008

Anuncio