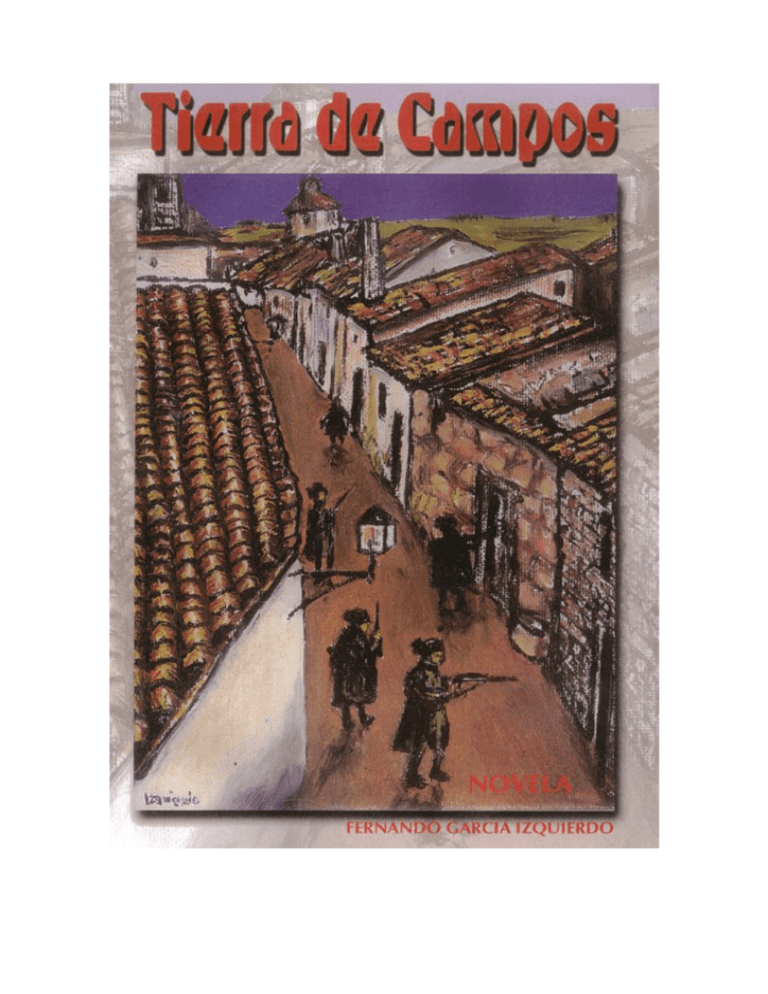

Tierra de Campos

Anuncio