Nada es azar

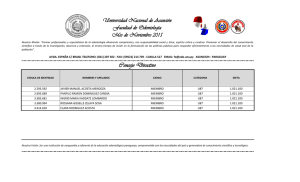

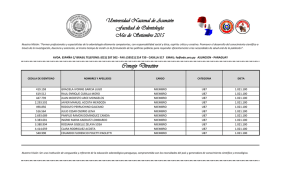

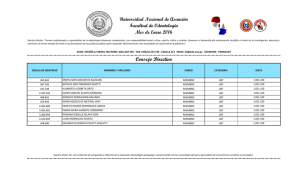

Anuncio